羊城晚报载连载《索我理想之中华——中国留学生之父容闳图传》之十四:共和之光(1)(1990容闳72岁-1908容闳80岁)讲述容闳从追求维新改良到走向共和革命的转变。

一个人追求真理孜孜不倦的精神,决定了他的高度,容闳古稀之年正是在这种追求中超越自我,完成了生命的升华,成为站在时代前列的先行者。

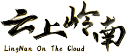

自1895年受邀归国,容闳一直心有所期:“有机会容予再做一番事业”,从向朝廷建议的银行计划、铁路计划到投身维新变法运动、策划自立军起义,一直抱着“愿为中国而死,死故得其所也”,然而朝廷以一纸通缉令回报了容闳的赤子之心。1900年9月在出逃日本的神父丸号上,化名“泰西”的容闳,与化名“中山樵”的孙中山一见如故,这两位志同道合的香山老乡彻夜长谈,探讨富国强民之道。容闳认为孙中山“宽广诚明有大志,予勖以华盛顿、富兰克林之心”,孙中山也对比自己年长38岁的香山前辈敬佩不已,颇有相见恨晚之意,大赞其为“中国政治改革派中众望所归的领袖”。

与孙中山在船上相见是容闳思想的转折点,自此之后,容闳放弃了改良中国的想法,转而积极支持以孙中山为代表的革命派。中山大学历史系主任吴义雄认为“在容闳生命的最后10多年,他亲身参加革命的很多谋划,利用他的影响为革命贡献自己的力量,成为一个非常激进的革命者,可以说,清朝这样一个封建王朝被推翻,这里面有容闳的贡献”。

容闳从维新走向共和的转变,敏锐地把握住历史潮流,为他波澜壮阔的一生画下了一个圆满的句号。中国社会科学研究院研究员雷颐高度评价容闳这种与时俱进的精神,他认为“现代中国的历史发展轨迹是一个时代、阶段被另一个时代、阶段迅速取代。前一个阶段的进步人物往往成为后一个阶段的保守人物,成为阻碍社会发展的守旧力量,他们不能超越自己原来的立场观点。然而容闳却能超越自己曾经参与甚至起了重要作用的历史阶段,决然投身新的历史阶段,从太平天国到洋务运动再到维新运动最终参加推翻清王朝的革命运动。 这种独立性和超越性是现代知识分子的本质特征,所以容闳无疑是中国现代知识分子第一人。”

1902年5月16日,闷热的香港维多利亚港,大清朝廷的通缉犯容闳登上“加利克”号轮船前往美国,被迫远赴异国,再也没有能回故乡。

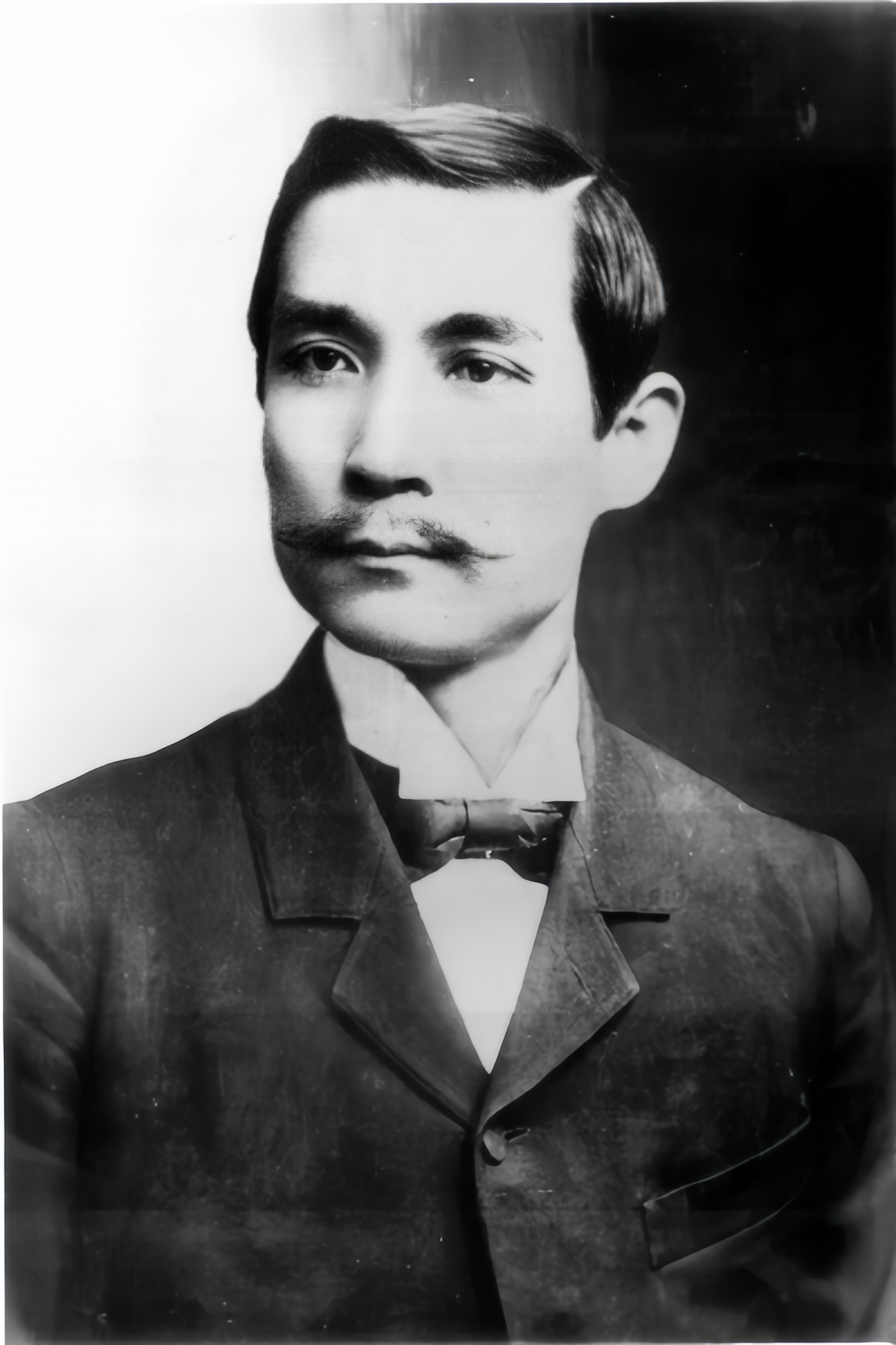

容闳生命的最后10年是在美国哈特福德租房度过的。由于排华潮的影响,这位古稀的老人至少搬了6次家。《容闳图传》在1903年的讲述中特别引用了梁启超《新大陆游记节录》关于在哈特福特拜会容闳的记载:“(容闳)先生今年七十六,而矍铄犹昔,舍忧国外无他思想,无他事业也。余造谒两时许,先生所以教督之劝勉之者良厚,策国家之将来,示傥论之方针,条理秩然,使人钦佩。”

伴随着20世纪的到来,海外留学官家有鼓励政策,民间有响应热情,随着天津北洋大学堂8名学生赴美,中断多年的中国官派留美运动也重新开启。

1905年9月2日,清廷下令立停科举以广学校,自此废除从隋朝开始延续1300多年的科举制度,取而代之的是归国留学生考试,。主持第一次留学生考试的主考官是留美幼童唐绍仪,副主考官是留美幼童詹天佑和留学欧洲的严复。

1905年清廷首次派出五大臣出国考察外国政体,考察团随团成员中近一半为留学生,其中有留美幼童唐元湛、温秉中。留美幼童梁敦彦、梁如浩在天津为考察团饯行,留美幼童吴仲贤在考察团途径日本的时候迎送,留美幼童欧阳赓在他们登陆美国之后全程陪同。留美幼童梁诚、容揆在芝加哥、华盛顿迎接他们。

清政府还对早年毕业归国的留学生予以奖励,破格授予留美幼童詹天佑、吴仰曾、邝荣光“各科进士出身”。

中国著名历史学家、南开大学教授李喜所指出:“容闳推动幼童留美教育的意义,不仅仅在于开创了中国留学运动的先河,完成了实质意义的中美文化沟通,推进了中国人走向世界的进程。更深层的贡献还表现在从此改变了中国人的知识源流和知识结构,对封建传统文化釜底抽薪,为旧文化的现代转化奠定了根基。”

留美幼童登上政治舞台,发挥越来越重要的作用。

留美幼童曹家祥出任天津巡抚总局首任总办,成为中国近代警察制度的创始人。

留美幼童唐绍仪代表清廷赴印度与英国谈判西藏问题,他以晚清外交史上罕见的强硬态度,成功捍卫了中国对西藏的主权。

留美幼童詹天佑出任京张铁路局会办兼总工程师,主持修建中国自主设计建造的第一条铁路干线——京张铁路,被誉为中国铁路之父。

留美幼童梁如浩成立山海关内外路矿学堂(今西南交通大学前身)两名留美幼童周寿臣和方伯梁分别成为首任会办、首任监督。

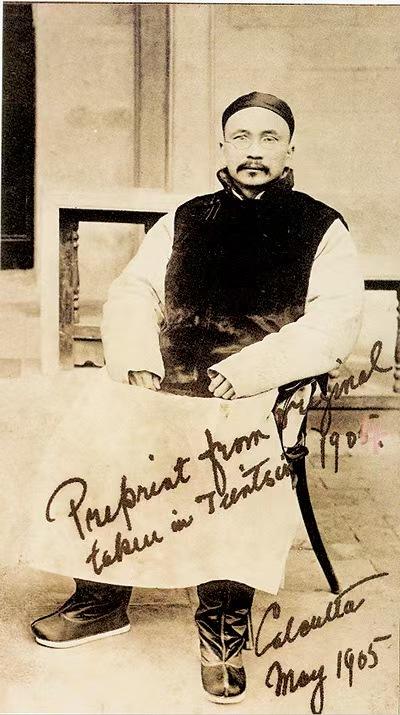

最引人注目的是留美幼童梁诚出任驻美公使,《纽约时报》以“新任中国驻美公使梁诚验证了容闳的留学教育计划对他祖国的贡献”为题报道梁诚履职。正是在其任上,锲而不舍,力促美国退还庚子赔款多余部分,用于广设学堂派遣留学,梁诚、梁敦彦、唐绍仪、唐国安、容揆唐元湛、欧阳庚等留美幼童共同努力,更大规模地复活和延续了容闳教育救国的梦想,开启了官派留学生考试的正规化和制度化,清华学校应运而生。

【名家简介】

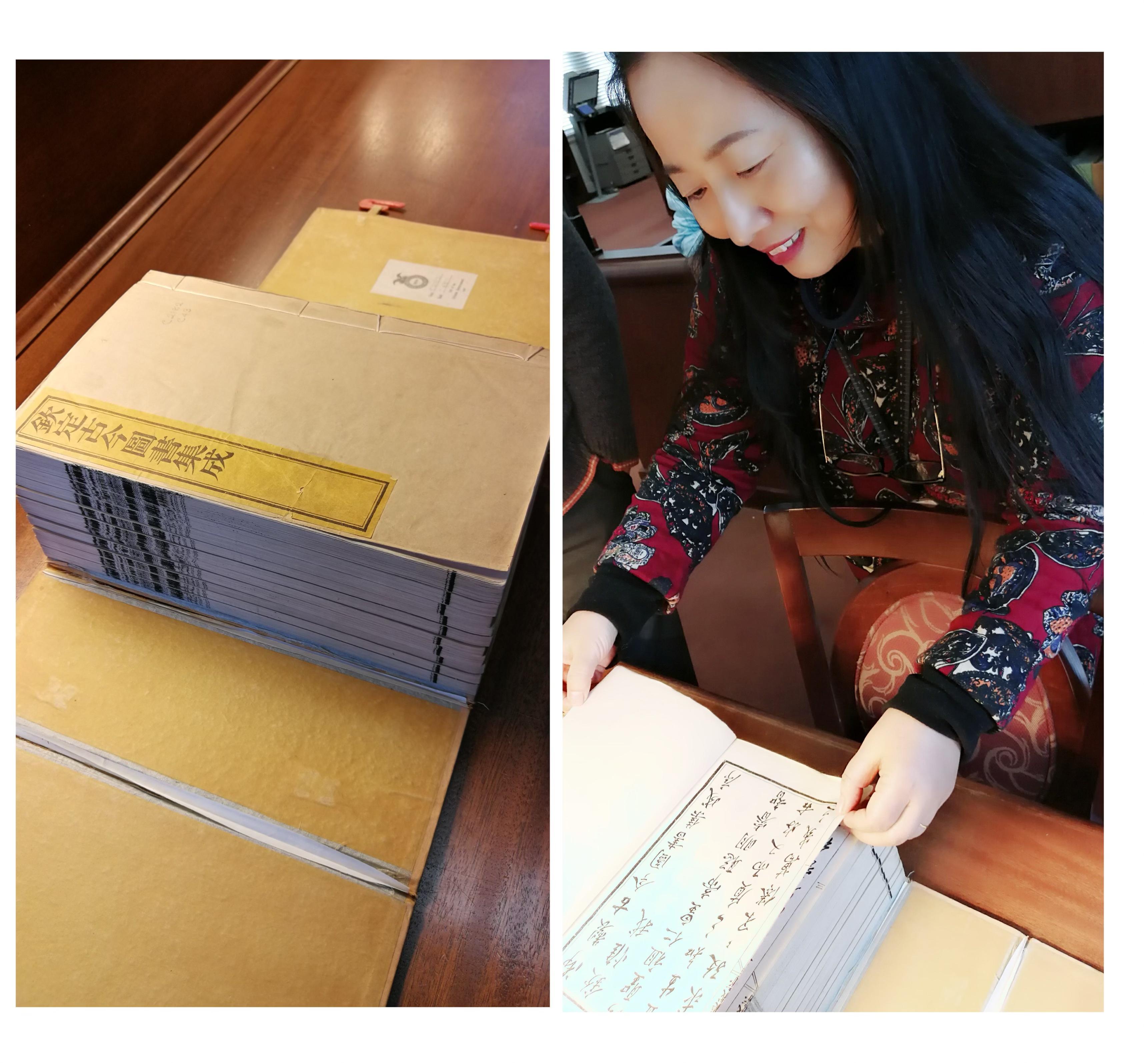

徐惠萍,容闳研究学者,珠海留学文化馆荣誉馆长。毕业于中国新闻学院,曾任新华社记者。1995年从新华社调入容闳家乡珠海,先后担任珠海市委新闻秘书、珠江晚报总编辑、珠海市委宣传部副部长、珠海市妇联主席等。长期致力于对容闳和香山文化的研究,撰稿并策划纪录片《容闳》在中央电视台纪录片频道播出,获中国影视大奖提名奖、广东省第十届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。著有书籍《跨越——珠海新闻舆论监督聚焦》《先行者容闳》《索我理想之中华——中国留学生之父容闳图传》(本书被耶鲁大学东亚图书馆收藏) 。

-

【名家说岭南·徐惠萍】从维新走向共和——留学文化之《容闳图传》解读(14)

2025-02-12 23:29:33 -

【名家说岭南·董兴宝】棉花故事——外国人笔下的岭南风土人情(59)

2025-02-12 23:13:06 -

【名家说岭南·江冰】访怀圣寺,看月楼,观光塔,知晓回族与羊城的千年渊源

2025-02-12 11:08:07 -

【名家说岭南·卢建 丘树宏】传奇人物花茂:明朝广府地区发展推动者——横琴文史与名人故事(12)

2025-02-11 20:29:40