百年前,准确说1923年谁在掌控着广州?

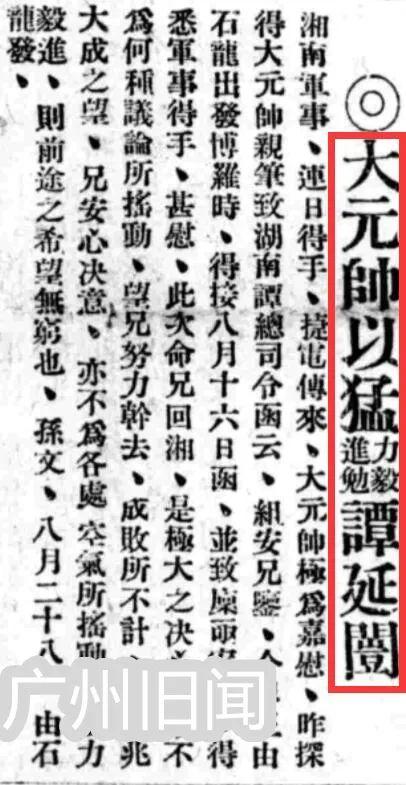

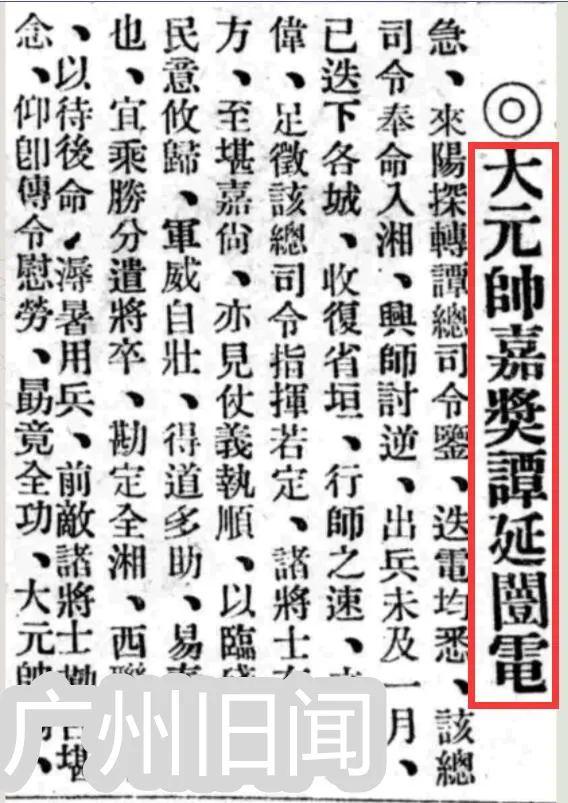

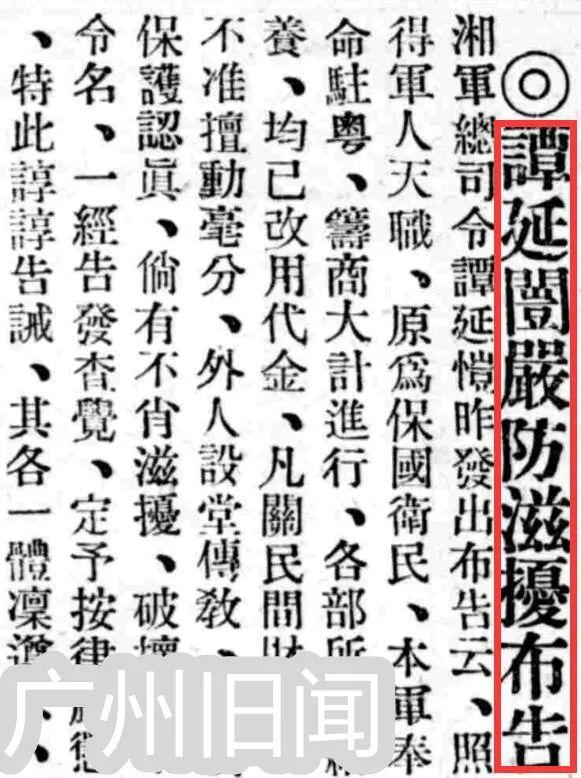

与其说是1923年孙中山在广州第三次建立政权,倒不如说1923年谭延闿控制的湘军占据着广州老城主要城区。

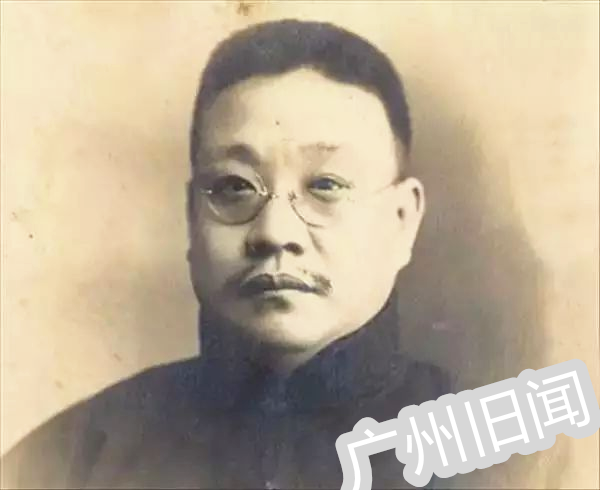

谭延闿(1880年1月25日—1930年9月22日),曾经三次出任湖南督军。民国十二年(1923年)2月后,一直追随孙中山,先后任大元帅大本营内政、建设部长,湖南省长兼湘军总司令。孙中山去世后,谭延闿和蒋介石的关系日渐密切,1927年12月,蒋介石和宋美龄结婚,谭延闿为介绍人。谭延闿与陈三立、谭嗣同并称“湖湘三公子”。

谭延闿一生饮食,在民国时期影响巨大。1923年随孙中山入粤,品尝广州美食,特备是对其同年友江孔殷的太史菜,则愈益称颂,并遣厨学艺。

近日,文史圈内朋友、饮食文化史专家周松芳博士邮寄来他的新作《广东食语》。该书通过谭延闿与江孔殷这对进士同年的饮食交往,余绍宋与梁鼎芬、梁启超、黄节等深厚情谊及饮食情缘,顾颉刚在广州两年的宴游生活,呈现了粤菜江湖的风雅情致以及粤菜史的文化特质。

《广州旧闻》选取其中片段,读者可以从中了解这位控制广州主城区的湘军头目谭延闿每天在吃什么?与谁吃?在哪里吃?

谭延闿1923年2月21日随孙中山自沪抵穗,因其父曾为两广总督,广州算是旧游之地,但初至对广州饮食印象是贵而不佳。

如第一天在寓居的亚洲酒店七层楼用餐,“饮勃兰地一杯,饭一盂而止,已去七元余,可谓贵矣”。

第二天在九层楼晚饭,“饮五加皮一杯,菜乃不能入口”;

饭后“大新公司一游,乃不如上海先施、永安,徒有贵价”。酒店附属餐厅,大抵不甚佳,迄今依然。

可是2月26日至著名的一景酒楼饮宴,虽观感甚佳:“粤中酒楼华丽,可以表现中国文明,所悬字画虽赝多,然亦有特别者。”然口感却并不见佳,以为不如上海,实有损“食在广州”之声名:“今日去十五元余,有翅翁,较上海为廉,然菜不如耳。”[

一景酒楼不行,连四大酒楼之一的南园酒家,也是“菜平平而费十五元,可谓不廉”。

即便山珍海味,“翅、鳆已成例菜,了不胜人,盖无真味也”。

1923年3月15日,再至另一名店谟觞,“号称名厨,然只略胜南园耳”。

3月16日,在亚洲酒店七楼设宴待客之后,开始跟自己的家厨以及上海的川菜馆陶乐春作了一番比较,比较打脸“食在广州”——“菜钱十九元有奇,不惟逊曹厨之十元,亦且惭陶乐春之十二元。”

3月20日,“至晚,乃与沧白、萧、张同出,径至南园,宋绍曾、朱一民亦来吃,十四元而不饱,所谓三蒸酒者尤不可近”。

来广州一个多月了,愣是没吃到一顿好饭,连广东的名酒也给否定了。

或许“消息”传出,1923年3月23日,“(孙中山)特命私厨为吾辈供午食,颇精洁,杨、程同食”。“御厨”究竟不同,“好运”马上翻篇——

次日,即见到了江孔殷:“与廪丞步循惠爱路,至维新路而别。余步入西园,应伍叔葆之约。同座有江韶选孔殷、陈春轩启辉,皆甲辰同年……韶选自云两来访我,我竟不知也。菜殊平平,殆寒伧之故,叔葆其殆穷乎。”西园也是四大酒家之一啊!

不要紧,第二天他即“与岳、曙步登岸,历漱珠桥至同德里,访江霞公,相见大喜。以拏破仑之勃兰地见饗……坐至晡,携酒及酱油归”。惜未及饮食。

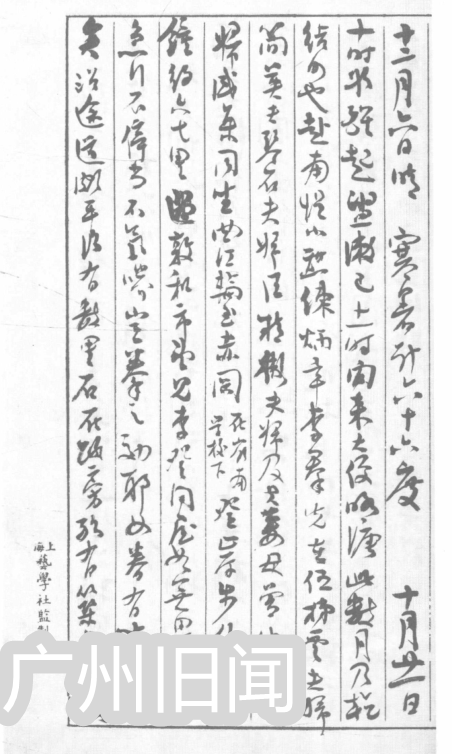

再过几日,1923年3月28日,终于在江孔殷家大快朵颐了:“与沧白同访杨肇基,遂偕乘车至天字码头,渡河至江霞公家,范石生先在,杨以迷道后来。顷之,宏群、曙村来,张镜澄、李知事、徐省长、李福林、吴铁城皆至。

登楼,看席。下楼,入席。

江自命烹调为广东第一,诚为不谬,然翅不如曹府,鳆不如福胜,蛇肉虽鲜美,以火锅法食之,亦不为异。

又云新会有鳝王,出则群鳝,今得一五十斤者。烹过火,烂如木屑,不知其佳,转不如鲜鳐柱蒸火方之餍饫。

若鸽蛋、木耳、燕菜则仅足夸示浅学矣。饮食之道诚不易也。出拿破仑勃兰地及蛇胆酒,吾为饮满至十余杯。(火方但肥无瘦肉,食之如东瓜,无油腻气,故自佳。)”

这江家第一顿饭,虽然有些“挑刺”,毕竟认可了江孔殷的“广东第一”,也足以证明江孔殷在“食在广州”中的地位和作用。

江孔殷请他吃的第二顿饭,是在风月之地陈塘:“(1923年4月2日)江霞公来,邀同杨萧、岳,乘舆至陈塘燕春台素馨厅,云西堤最有名酒馆也。有梁斗南之子及土商梅六,余皆银行界人,凡十二人。

呼伎弹唱,牛鬼蛇神,传芭代舞,忆廿六年前香港时事,正与此同,所谓开厅也。麻雀、鼓钲叠为应和,至十二时后乃入席。

有江所携燕菜、翅、鲍及木耳、猪肺,余亦不恶。(粤伎颇为曼声,盖异剧场,云留音机之功,参入京调)。吃的主要是江携之菜,而品评时风,更堪“下酒”。

入粤一个月以来,谭延闿自认为吃到的第一好饭菜,是在另一阔佬梅普之家:

“(1923年4月4日)江霞公来,邀同杨、萧、岳、曙赴西关梅普之约,梅于三年间发三千万之财,一阔人也。房屋颇精美,有广气,无洋气。菜亦颇精洁,翅、鳆皆过江虾,入粤以来第一次佳肴也。饮十余杯即止。”

1923年4月8日,谭延闿再赴西园赴宴,发现广州的酒楼一种充满文化气息的营销技巧:“西园与文园、南园等四酒家,今年悬赏征食单,得十种,综五十元。伍叔葆所立有二种焉。”

然这种商业性的手段,在谭延闿这里并未得到佳评:“今日试之,乃殊平平,盖以寻常制法,加别种菜,改一名目,如燕菜中置鸡髓、黄木耳,即名为玉筯桂花燕菜之类,制法了不异前,所增复无别味,衒名以牟利,可笑也。”

1923年4月11日,谭延闿再至江霞公家,仍觉与所谓的太史菜与他谭府菜相比不过尔尔:“黄晦闻、孙科、陈少白、陈澍人、吴铁城先在。入席,饮勃兰地十二杯。菜皆如平日,燕菜微不如鱼翅,作白汁,亦不如吾家,仍以玫瑰糖蒸火腿为佳耳。”

数日后,4月15日,江孔殷邀他至味腴馆吃点心,饶是曾任国民政府总理的唐绍仪最推为广州第一,谭延闿也仍未加许可:

“江虾来,邀同杨、宋、萧、李乘电船至陈塘,入味腴馆吃点心,唐少川推为广州第一者也。梅某、梁某先在,分两室坐。凡吃粉果、烧买、虾饺、酥合、炒河粉五种,要自胜寻常饭馆,亦未甚佳也。”

前述谭延闿在广州的第一顿美餐是孙中山的私厨提供的,1923年4月28日,又在孙中山的儿子孙科等人开设的俱乐部中吃到另一顿佳肴:

“同廖、杨至南堤小憩,孙哲生、吴铁城辈所设俱乐部也,人出三百元,可以餐宿,地临江岸,颇为清洁。主人未至,吾辈步访杨蓂阶,谈久之归,客已大至。徐、周与孙、吴作主人,凡两席,余与王亮畴、杨千里、杨、廖、益之、徐、吴、罗益群、陈少白、黄石安同席。菜殊别致,一洗粤中馆派,价仅二十元,可谓廉矣。”

第二天,他也在江孔殷家吃到一顿不亚于南堤小憩的美味:

“晚,同沧白、介石至江霞公家,陈少白、梅普之及一南洋商在座。仲凯、哲生、铁城、益羣、叶竞生来,乃入席。菜乃阿光者,非家庖,鳆鱼诚为第一,核桃羹次之,燕翅、烧猪又其次,精洁不如南堤,丰美过之,究为大家数也。”

至此,谭延闿算是在江家吃开了,江孔殷的招待也越来越对路了:“(1923年5月4日)晚,偕唐、蒋、杨、萧、张至霞公家索饮,咄嗟之办,甚颇精洁。”

即便鸡蛋里挑出的骨头,也是好味的:

“(1923年7月15日)与沧白、纫秋、印波同出,印别去。余等诣江虾,至则已入席矣。孙科、伍梯云、陈少白、黄芸苏、邹殿邦、梅老亦均在。菜以火腿蒸东瓜鸡为佳,燕翅鲍皆不如往日,然胜市楼远矣。吾所送之石耳、玉兰片皆登盘。”

而重要的是,从其互赠食材的举动看,他们之间对于饮食之道,是在相互切磋琢磨的。

转眼,秋风起,食三蛇,江孔殷的看家本领——蛇羹——有机会亮相了,谭延闿便更加心服口服了:

“(1923年11月21日)步至江干,以小划渡访江虾,相见欢然,正烹蛇,乃留饮蛇胆酒,以数盘蛇肉下之,诚为鲜美。”

然而,对市味,仍致不满,连大三元最著名的六十元之翅,也比不上他谭家翅:

“(1923年12月2日)至大三元酒家,赴李一超、谢斌之约,宏群、护芳、咏鸿、典钦、特生及李和生同座。菜即所谓征求揭晓之十品春,向尝试之西园者也,穿凿附会,可笑,不可吃。惟六十元一大盆鱼翅尚为不负。翅如粉条,味亦不恶,然不能脱广派,非吾家学也。”

但在吃了12月3日廪丞的家宴后,终于良心发现,他谭家翅鲍,也是有短板的:“尹厨翅、鳆实未能如粤制,亦优孟之类也。”

到1920年代,广州食蛇风气已经盛行,但通过谭延闿对市味蛇羹的不满,进一步反衬出太史蛇羹的难及:

“(1923年12月9日)纫秋邀同至陆羽居小酌,非粤味也,烧猪可零买,油鸡极肥,子鸡、腊肠饭尤精美,惟蛇不佳,既不用火锅,且鸡多蛇少,偶有腥气,不敢多食,信江虾之言不诬。”

“(1923年12月10日)赴南堤小憩,江虾与谭礼庭今请吃蛇。文白、梯云、沧白、武自、绍基、玉山凡二十余人,三桌分坐,余与杨、伍诸人同座。食蛇八小碗,他菜不能更进。刘麻子言南园诸酒家亦食蛇,然直鸡耳,蛇不过十之一二,乃腥不可进。余谓正以蛇少,故以腥表之,否则不足取信,群谓此言确也。”

“(1923年12月21日)与宋、鲁谈久之,邀同赴西园路丹甫之约,凡两席,湘军官毕至。有蛇胆酒、蛇羹,视江虾所制有天渊之别。”

蛇羹之外,谭延闿也日觉江家他馔之美:

“(1924年1月2日)至江虾家,设席两席,梅三、梅六、沧白、阜南、毓昆、伯雄、吉堂、冠军、宏羣、特生、曙村、林支宇、鲁咏安、丹父、吕满、廪丞、步青、护芳。菜极考究,有金山翅、熊掌、象鼻、山翠,皆异味也。然翅特佳。”

“(1924年4月25日)渡河,至江虾家,谭礼庭、梅普之来……阿光所作菜名不虚传。”

“(1924年12月1日)至亚洲,以小艇渡海至霞公家……饮蛇胆酒,食蛇肉,云乃五蛇肉,非三蛇,犹三权之晋五权云。蛇罄,继以蔬菜,皆甚精美。”

然而,花无百日红,好物易散琉璃脆,不久之后,江孔殷就开始走下坡路了,那是因为他的东家英美烟草公司在与南洋烟草公司的竞争中渐渐败下阵来,表征之一是江孔殷的家厨,都渐渐散出,其中的阿瑞,竟然被南洋烟草公司挖走了:

“(1925年11月19日)与梯云、树人、曾仲明同至精卫家,简琴石请食蛇也。庖人阿端即江虾旧厨,今归南洋烟草公司,宜英美之不振矣。蛇与江无异,继以炒翅。简云今江厨阿华乃阿端之弟子云。”

期年之后,连阿端也散出归于简琴石:

“(1926年10月23日)至静江家吃蛇,简琴石厨,实江虾庖人阿端也。先以二鸽,乃食蛇,视江庖有大小巫之分,菊花既无,乃代以白菜,不如李福林之夜来香矣,然亦为尽十一碗,褚民谊亦九碗,余十二人半不能食。”简氏饮食气度大不如江,蛇羹自然也大逊。

当然,门面是要撑,太史宴仍然继续,只不过时时叫苦,宴席日薄:

“(1926年1月6日)呼剑石、吕满、大毛,同载至南堤,乘汽船至河南,步诣江霞公。霞公自云已穷,将往上海卖玉器,后日即行。以蛇羹、象鼻饷客。本欲待日本人至,后以吾不能久候,乃先开一桌。饮蛇胆酒及勃兰地,蛇羹至美,象鼻则如海参,徒名高耳。”

“(1926年6月3日)得江霞公书,穷矣,将求人矣,吾亦当时食客也,甚愧对之。”

“(1926年10月17日)雇亚洲汽船渡海。步至江虾家,本云敲饮食,不意其请客,乃别设食待诸人,而留余陪英领事及英美烟公司数西人,宋子文、李承翼、梁组卿及其第九子同座,羣鬼啁啾,殊无趣。饮拿坡仑时酒及蛇胆酒,余亦勉尽六、七杯,菜亦不如昔,蜜炙火腿尚佳耳。时别席已散,而虾呶呶醉语不已,久之则得散。”

最重要的是,江孔殷的太史宴,标杆已经立起来,且不说市面攀比仿效,谭延闿也时时对标,包括他的家厨出品。

1924年6月6日:至午,有曹厨所办菜,翅不佳,而鳆鱼特美,广东所无,惜颜色稍逊,然阿光不能专美矣。

1924年6月10日:至广大路张廪丞家,廪丞今日请客……菜乃尹厨,亦颇有佳肴,不如曹厨五日之鳆鱼耳。曹厨五日之鳆鱼,在粤中无其比矣。

1924年12月3日:谢四以曹厨馔享客,岳、吕、姜、易、吴、林、李各长,宋满、湛莹、典钦。呼蛇人来,携蛇取胆(凡十九蛇),置酒共饮。曹厨今日殊卖力气,翅固甚丰,以整个鳆鱼登盘,而入口如老豆腐,尤见精能,非粤庖所有矣。鲜菇则不如江虾,选料不如也。

1925年12月6日:赴南堤小憩,练炳章、李群先在,伍梯云夫妇、简英夫琴石夫妇、汪精卫夫妇及其妻母、曾仲明夫妇咸集。同坐曲江轮至赤冈,在岭南学校下,登岸步行四十分钟,约六七里,过敦和巿,望见李登同屋,如无畏舰也……吃蛇于大厅,凡三席,余与汪、伍、二简、陈公博、曾仲鸣、登同居中,左为女客,右则泽如、朗如之流,凡二十四人。饮蛇胆酒,无杯,以匙就碗酌而饮,云乡俗也。余则改用碟,前后尽十余碟。蛇只七付,颇逊江虾。鳆鱼如吃鱼唇,与曹厨之似豆腐者又为别派。鸡亦甚肥。食粥而散。

1926年6月6日:(潘伯梁请客)绍酒十六杯,菜较尔日为佳,亦潘寿樨庖人。鱼翅如面条,选料颇精,味亦厚,惜火候尚欠。密制火方则甚佳,可敌江虾矣。

更有意味的是,他明显是有让他的家厨曹四向江厨学艺,有的稍逊不及,有的则青出于蓝,更上层楼:

1925年10月23日:归而蔡铸人、陈护芳、方伯雄、岳宏群、陈宪岷、易茀焘、吕满、宋满、周权初及衡生皆在,今日假江虾庖人治蛇羮待客。饮蛇胆酒凡十余海碗,羹乃尽,费当不赀。食蛇后,后进曹厨所制菜,则无味矣。曹厨学江火腿、沈杏仁豆腐皆有逊色。

1925年12月13日:访沈演公,留吃油条。登平台一望,下。吃红糟鸡面,面乃厦门挂面,已酸矣。杏仁豆腐甚佳,曹厨学未到也。

1926年6月13日:出至吕满家,咏安、剑石、宪民、特生、咏洪、宋满、权初、大毛先在,心涤后来。入席,以潘元耀所送鱼翅、密炙火腿,与曹厨所制同进。翅则曹不如,腿则潘逊之。曹乃江虾法,惜过甜耳。饮绍酒十杯,余菜亦平平。

谭延闿除了少时短暂在广州随侍两广总督之父外,真正留下广州体验特别是饮食经验的,也就是1923年初追随孙中山来穗,至北伐前夕这几年间。

这几年,也是他谭府菜养成的关键几年,因为前此他做湖南都督,后来再寓居青岛、上海,一度呼穷叫苦以至欲鬻书为生,而从此之后,仕途显达及于终身,饮食讲究始可一以贯之,稳定的厨师队伍以及开放的学习实践,广州无疑是最佳之地,上述日记记录就是见证之一。这也从一个侧面反映了江孔殷家宴的江湖地位及其对粤菜乃至湘菜的影响。

而我们最后要说的是,谭延闿认为饮食之事,昔不如今的观点,也即厚今薄古的观点,最值得我们珍视:

“(1925年10月1日)与颂云久谈,乃偕至财政厅,省政府同人请锦帆也。待汪不至,余人登楼,朱、李先行,吾辈蹒跚至屋顶,凡四层,惫矣。菜则中餐西食,顷刻便尽,与昨略同,云贵联升二十年前名厨也。事事皆今不如古,惟饮食不然,吾言不诬也。”

【名家简介】

周松芳,文学博士、文史学者、著名饮食文化史研究专家,著有《岭南饕餮:广东饮膳九章》《民国味道:岭南饮食的黄金时代》《广东味道》《岭南饮食文化》《岭南饮食随谈》《海派粤菜与海外粤菜》《饮食西游记:晚清民国海外中餐馆的历史与文化》《岭南饮食》《粤菜北渐记》《广东食语》《川菜东征记》等,另出版有《自负一代文宗:刘基研究》《民国衣裳:旧制度与新时尚》《汤显祖的岭南行:及其如何影响了<牡丹亭>》等学术专著,主编出版《珠水维新:中华文明的珠江时代》《城事百年:不妨长作岭南人》等。

-

【名家说岭南•董兴宝】璀璨的烟火——外国人笔下的岭南风土人情系列(22)

2024-08-23 12:24:45 -

【名家说岭南•吴再】新会•小鸟天堂漫记

2024-08-22 17:43:38 -

【名家说岭南•周松芳】处暑到,开渔啦!著名饮食文化史研究专家周松芳为你讲述南海开渔节广东的精彩与热闹

2024-08-22 10:17:34 -

【名家说岭南•董兴宝】烛光画卷——外国人笔下的岭南风土人情(21)

2024-08-21 17:49:29