羊城晚报载连载《索我理想之中华——中国留学生之父容闳图传》之十五:共和之光(2)(1909容闳81岁-1912容闳84岁)讲述容闳最后4年的生命时光。

中国素有“人生七十古来稀”的说法,容闳以84岁高龄寿终,在当时还是较为罕见的。长寿,成为他生命历程的天然优势,经历了鸦片战争、太平天国、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命,被称为唯一“全程”参与中国近代史的人。正如中国社科院研究员雷颐所言:“他的一生不仅像镜子一样映照了近代中国的历史走向,且有迥异于他人的独特意义。”1909年是容闳生命中的一个重要年份。有两件大事值得书写。

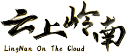

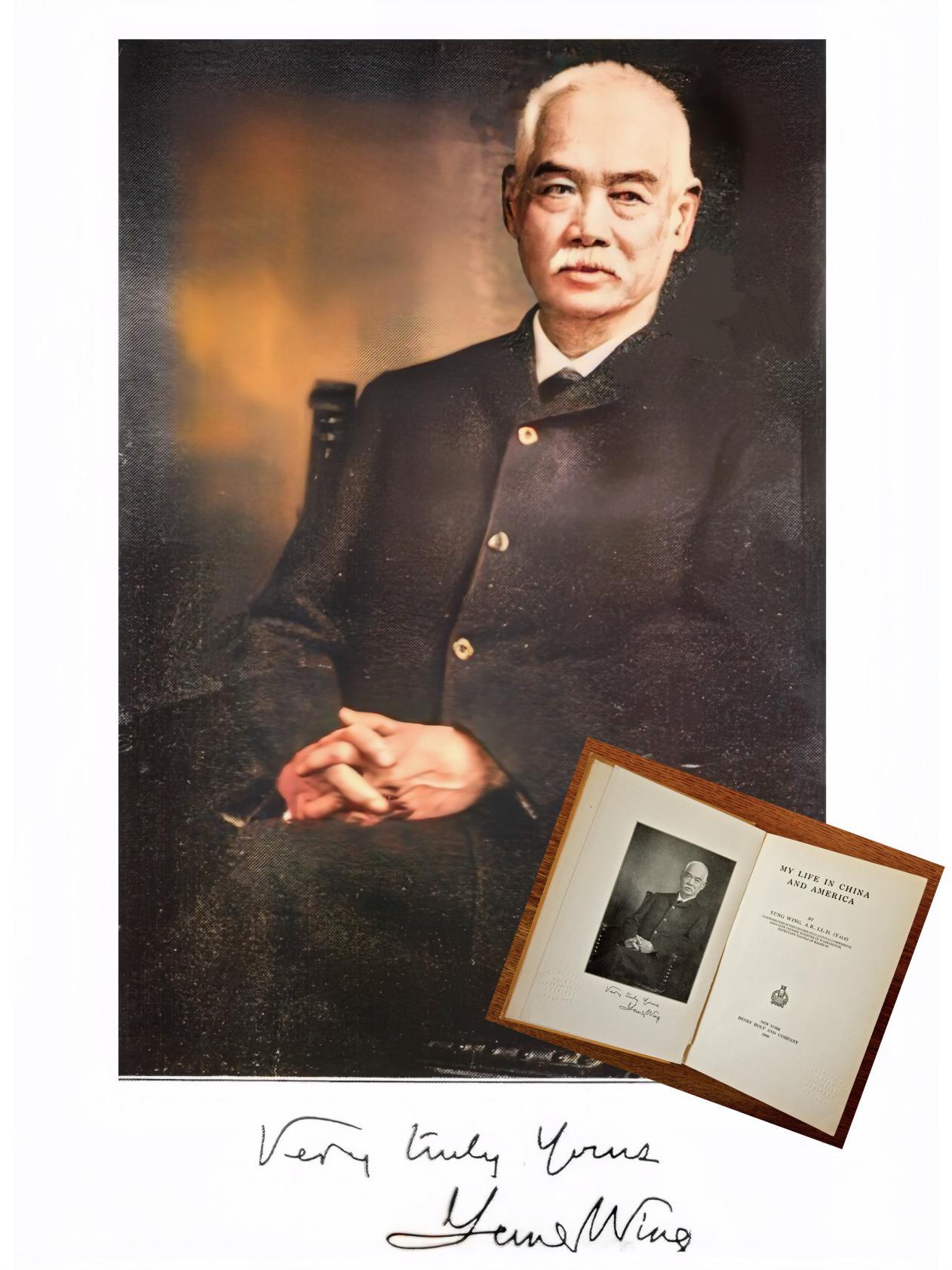

第一件是容闳英文回忆录《My Life in China and America》由美国纽约亨利·霍尔特公司出版,记录了他倾其一生报效祖国的传奇轨迹,不仅有他亲历的近代史上的著名事件,还有容闳身处其中的内心挣扎和思考。1915年,这本书传到中国,被译为《西学东渐记》,成为研究近代中西文化交流和中国近代化之路的珍贵史料,更是留学文化研究的经典文本,“西学东渐”一词,便是由该书而来。

也许是因为与孩子聚少离多,容闳把这本书送给了儿子。他在扉页上深情地写道:“亲爱的觐彤,无论你走遍天涯海角,我的爱将随着这本书陪伴着你。”。2010年,容闳嫡孙、容觐彤之子容永成,把容闳亲笔题词的这本传记,从新加坡送到了容闳的故乡珠海。如今,这本泛黄的回忆录,静静地躺在珠海博物馆,脱落的装订线和破损的扉页告诉人们,它曾经在外漂泊百年,终于叶落归根。

第二件事,留美幼童、时任游美学务处会办的唐国安带领第一批47名庚款留学生赴美国留学,这是继留美幼童计划夭折之后首次大规模的派遣。,留美幼童唐元湛作为游美学务处驻沪委员在上海送行,在美国为他们接风的正是当年“抗旨”不归的留美幼童容揆。这批庚款留学生赴美的线路和容闳当年带着幼童赴美的线路一样,仿佛岁月是一个奇妙的轮回,容闳的教育梦想又在幼童的手中更大规模的复活和延续了。81岁的老人无比欣慰地在《西学东渐记》的序言写下了这样的话:“正是由于他们,原先的留学事务所复活了,虽然形式上也有变更,因此如今人们可以看到中国学生,翩翩联袂从遥远的天涯海角来到欧美接受教育。”

继唐国安带领首批庚款留学生赴美,次年,又有两批留学生紧随而来。三批学生共计180人,都是在严格的考试中脱颖而出的,被称为“庚款甄别生”,其中有后来大名鼎鼎的赵元任、竺可桢、胡适、姜立夫、梅贻琦、胡刚复、秉志等,他们恐怕是中国最出大师的一个群体。

1912年专门培养留美预备学生的清华学校成立(清华大学前身),唐国安担任首任校长,派遣学生工作逐渐步入正轨,留学生人数逐年递增。在美国实施退款之后,英国、法国、意大利、德国、荷兰、比利时等紧随其后,相继退款,更大规模延续了容闳的留学教育计划,数千名中国青年得以负笈求学,成为中国从封闭走向开放、从落后走向富强的中坚力量。

周棉教授高度评价庚款留学生的标杆式业绩:“由于庚款留学考试较其他留学考试严格,在美国又受到了极其严格的现代科学文化的教育,故这一群体大都学有所成,对于20世纪中国的科学技术文化教育以及民主政治等方面的发展起到了前所未有的积极的推动作用,他们中的大多数人后来都成了中国现代科学和学科的奠基人,对中国文化教育科学的贡献甚巨。”

生命的最后时光里,容闳成为推翻封建帝制的参与者和见证者。他牵线军事专家荷马·李和金融界巨头布斯,酝酿制定帮助孙中山的“中国红龙计划”。在他的安排下,孙中山还专程赴美与荷马·李和布斯会晤。

1911年10月10日,武昌起义成功。卧病在床的容闳兴奋异常,连续给革命派去信多封,欢呼推翻帝制的胜利,同时对新生的政权提出了建议和主张。

1912年1月1日,孙中山就任临时大总统,次日,孙中山亲笔写信邀请容闳归国以“巩固我幼稚之共和”,并寄去了一张自身照片。同日,容闳给孙中山发出贺信,称“我为能活到看到你当选第一任总统之日而欣喜”。这封容闳写给孙中山的亲笔签名信札,一直珍藏在孙中山故居纪念馆。2024年8月,孙中山故居纪念馆特别向珠海留学文化馆赠送容闳亲笔手迹展件,容闳及留美幼童梁诚、黄开甲等人的后裔为展件揭幕,容闳的父老乡亲也以极大的热情迎接手迹“回家。”

可惜的是,孙中山这封信函和照片抵达美国的时候,容闳已经陷入弥留之际。4月21日上午11时30分,在哈特福德沙京街284号,容闳走完了自己的一生。在大洋彼岸他魂牵梦萦的祖国,中华民国第一届内阁宣告成立,首任总理正是他带出去的留美幼童唐绍仪,而孙中山的军事顾问则是他推荐的荷马·李。

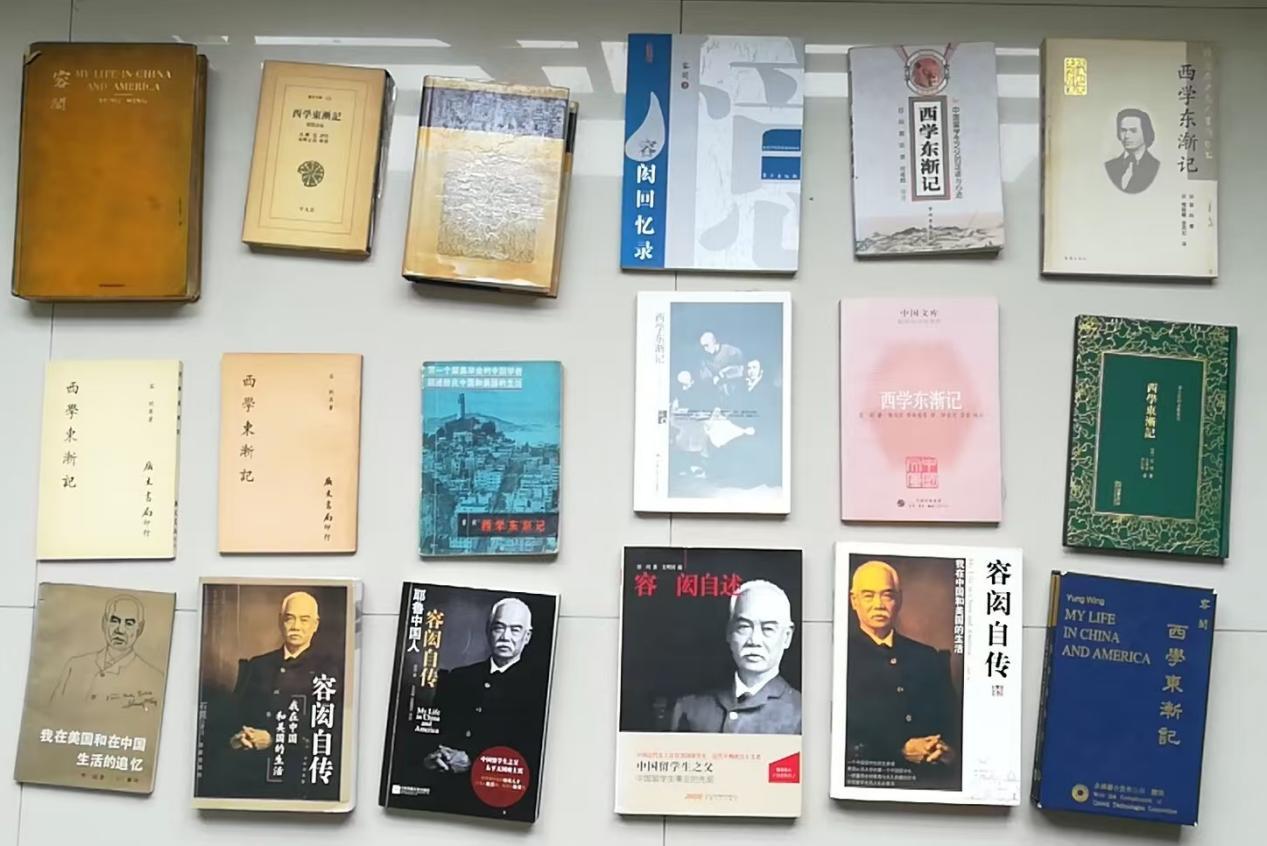

《纽约时报》在报道容闳去世的消息时,称他为“今日新中国运动的先驱者”。在他去世后数月,纽约出版了一本名为《成功人士》(Men Who Made Good)的励志传记集, 讲述了33位通过奋斗改变命运并影响世界的西方艺术家、实业家、科学家、政治家、慈善家的故事,容闳不仅是唯一入选的中国人,还与美国总统林肯、英国首相格莱斯顿等人同列于政治家篇章。在题为《新中国的奠基者——容闳的励志人生》的文章中,他被赋予了更深层的意义:他不仅是中国留学教育的先驱,更是一个拥有政治远见、致力于重塑国家未来的伟大改革者。

留美幼童的大展宏图是容闳晚年最大的骄傲。《纽约时报》曾以《毕业于本国院校的华人高官》为题,整版报道留美幼童。容闳不无欣慰地写下了这样的话:“今此百十名学生,强半列身显要,名重一时。”(摘自《西学东渐记》)

一个人影响了一群人,一群人影响了一代人,进而影响到了中国的现代化进程。中国史学界泰斗章开沅如是评说容闳:“这个人在那个时代没有白过一生,他的全部生命都是奉献给社会进步,不管是做实事参加政治活动,还是来自于精神上的追随,他都是站在时代最前沿的。”

(伴随着羊城晚报连载《容闳图传》结束,我的留学文化解读系列也到了最后一期。十多年了,追寻容闳的心路历程已经成为我生活中的一种习惯,一种温暖,一种美好,我喜欢这样的状态。我在自己的视频号上给自己贴下这样的标签:“情不知何起,一往而深——关注容闳和留美幼童”。学者讲求严谨,而痴迷者燃烧激情。我更愿意自诩为痴迷者,偏重以新闻的眼光读历史,从细微之处捕捉故事。

感谢羊城晚报开设专栏连载《容闳图传》,95岁的老母亲反复阅读每篇文章,她的喜悦是我最珍视的奖赏。

云上岭南,海阔天空,此番把传播留学文化这一项崇高的事业再做推动,也可以看作是对容闳昔日壮举的跨时空的回响,何其有意义哉。)

链接

【名家简介】

徐惠萍,容闳研究学者,珠海留学文化馆荣誉馆长。长期致力于对容闳和香山文化的研究,撰稿并策划纪录片《容闳》在中央电视台纪录片频道播出,获中国影视大奖提名奖、广东省第十届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。著有书籍《跨越——珠海新闻舆论监督聚焦》《先行者容闳》《索我理想之中华——中国留学生之父容闳图传》(本书被耶鲁大学东亚图书馆收藏) 。

-

【名家说岭南·江冰】羊城春日,就在荔湾老街

2025-02-25 21:21:15 -

【名家说岭南•丘树宏】我的“中山”情缘——“双百年”孙中山文化专题(24)

2025-02-23 19:27:10 -

【名家说岭南·卢建 丘树宏】勘界谈判及香洲开埠中的张人骏——横琴文史与名人故事(13)

2025-02-23 16:51:13 -

【名家说岭南·董兴宝】土豆传入——外国人笔下的岭南风土人情(60)

2025-02-21 21:10:22