驱车一小时,应邀赴东莞玉兰大剧院观看国乐实验剧《可园可源》,深受感染。东莞可园是广东四大名园之一,《可园可源》用可园的“园”,起源的“源”——表达可园与广州十香园之间的历史缘分。

艺术构思富有创意:既合乎历史事实,又呈现艺术形成路径。值得一赞。

国乐试验剧场,调动了音乐剧的艺术手段,又有所突破创新。此为二赞。

大部分创作人员由东莞业余舞台表演者组成。构成三赞。

所有一切,又都与东莞这座具有先锋气质的城市相合。当为大赞。

当我看到《可园可源》一剧正式演出小视频预告时,即刻感受到东莞正借可园讲述一个岭南故事。

东莞可园是广东四大名园之一,与顺德清晖园、番禺余荫山房、佛山梁园合称为清代广东四大名园。而岭南画派属于岭南艺术三大瑰宝之一,与粤剧、广东音乐并肩。

让我们回到可园的历史现场:

——可园主人张敬修邀二居在可园居住十年,共同演绎了一场水墨春秋。

——二居在此发明了“撞水撞粉”之写生技法,为岭南画派“折衷中西”之启蒙。

——张敬修去世后,二居回到广州十香园继续创作并招收学生。

于是,十香园人才辈出成为岭南画派的摇篮。于是,可园成为岭南画派的策源地。

美术史界已然确认,但东莞文艺界,尤其是东莞市文化馆全力彰显这一历史事实,功绩不小。

再让我们回到东莞玉兰大剧院舞台现场:

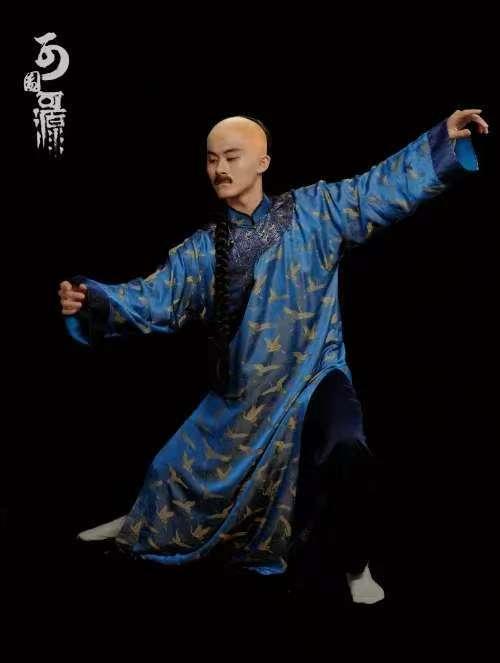

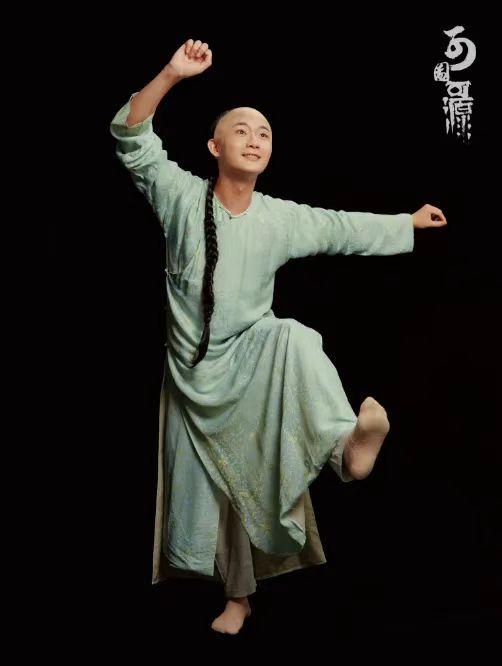

——开幕时拨动人心弦的音乐,广东乐味十足,加之眼花缭乱舞美效果,表演者在竭尽全力做两件事:展开剧情;把观众拉进时代氛围。

——园主人与二居出现,三人舞淋漓酣畅地表达共同沉浸在笔墨构成的世界中,如切如磋,如琢如磨,撞水撞粉悄然而至。

——众花仙翩跹起舞,十香园风光一点一点渗透笔墨,艺术氛围浓郁,育人环境形成。

——我尤其看重剧中第六篇“满园桃李”,岭南画派重要人物:高剑父、陈树人、高奇峰、关山月、黎雄才、赵少昂、扬善深、何香凝等悉数登场。

此刻,群星璀璨,岭南辉煌。

广东音乐高亢明亮,岭南气派高光呈现,群星舞蹈青春飞扬,令人振奋!

舞台气势磅礴,一股力量从历史深处汹涌澎湃而出。

舞台光影成像,一幅幅岭南画卷渐次呈现,蔚为壮观,令我激动不已。

静下心来,我联想到一部澳大利亚拍摄的纪录片《高山》:

呈现高山极限运动与群山峻岭的互动:走在生死边缘,与危险共舞是千万年沉默无言的大山。

但最让我惊讶的是:全程佐配一部动人心弦的交响乐,音乐与画面与人物有着极其密切关系:

时而或激烈或舒缓,时而或壮美或沉寂,乃至空镜头,音乐停顿、无声。

彼此构成张力,屡屡震撼心灵。

由此想到《可园可源》音乐与舞美、舞蹈的关系,谁是中心?谁是引领?

如果以音乐为纲,那么舞美是否太满,可否有一些留白与停顿?舞蹈与音乐的节奏可否更加合拍,产生更为强烈的效果?

就是音乐本身也应不时选择静默,与孤独起舞产生共鸣,以求得此时无声胜有声之效果。

回头再看音乐剧的四大元素:

音乐为灵魂,辅之以戏剧、舞蹈、舞美,四个方面相辅相成。用音乐引导戏剧情节发展,用舞蹈刻画人物,用舞美烘托氛围感。

这些元素在《可园可源》剧中,都有呈现并有创新与突破。

总体印象中,戏剧冲突是淡化的,主要依赖舞蹈刻划人物,但给我冲击处在于舞美效果强烈,非常突出,时有喧宾夺主之势。

平心而论,这部剧创作具有三个难度:

第一,如何以国乐为灵魂,以广东音乐来引领全剧。

第二,淡化戏剧人物冲突。既不可做成舞剧,但又要交代此剧主题情节,当人物舞蹈抓住视线时,如何保证音乐的地位。

第三,舞美衬托的分寸感。制造了幻境,烘托了氛围,让人眼花缭乱,沉浸其中。它与国乐和舞蹈之间如何达到完美结合?

让我欣慰处在于:

主创巧妙地将此剧命名为“国乐实验剧场”,与我认知的音乐剧又有所不同,拓展并突破了我的艺术概念。

东莞是一座具有先锋气质的城市。《可园可源》出现在东莞,合乎这座城市的风范。

据说这部剧的大多数人员都是工作在各种岗位上的业余舞台表演者。但他们的表演、他们的投入,却让我看到一种专业的水准。

东莞力量,一向令我钦佩。

相信此剧的实验意愿与东莞先锋气质相通,在多种艺术手段跨界完美融合,以及让观众了解创作素材背景并迅速产生共情两个方面,会有更多探求与更佳艺术效果。

比如,是否可以考虑不仅在舞台上打出字幕,舞台两侧传统幻灯的解说词仍可应用,目标就是让观者即刻明确并进入“共情”。

艺术探索永无止境,我们一直在路上。

风来过,花知道。岭南在哪里,我的脚步就追到哪里……

致敬东莞《可园可源》团队。当我们目送先人远去的身影,享受历代先贤努力而留下的精神财富,怎能不向历史致敬!

世界上有许多事许多人,在时间流逝中被淡忘以至消失殆尽;

但总有后来知音者,轻轻抹去尘埃,让黄金般时光重现当下,熠熠生辉,照耀你我。

时光流过你我的身体,你我因此而不同,生命得以丰沛且无比广阔。

致敬可园,致敬十香园。

2025-1 广州

(照片由东莞市文化馆提供)

【名家简介】

江冰,广州岭南文化研究会会长、广东省文化学会副会长、广东财经大学教授。入选中国作家协会新锐批评家、广东省十大优秀社会科学普及专家、中国哲学社会科学界最有影响力学者。出版有《岭南乡愁》《文化岭南》等十多部著作。

-

【名家说岭南·江冰】东莞国乐实验剧《可园可源》,以音、舞、画、科跨界融合,讲述一段美丽岭南往事

2025-01-09 19:56:42 -

【名家说岭南·丘树宏】“双百年” 孙中山文化专题(23)大型交响组歌《孙中山》台北演出追记

2025-01-07 20:28:08 -

【名家说岭南·江冰】三访天后宫,终于入正殿,见天后妈祖真容

2025-01-07 15:33:29 -

【名家说岭南·徐惠萍】赤子丹心照汗青——留学文化之《容闳图传》解读(12)

2025-01-06 23:34:22