明清潮州士商社会之变迁

——以北京潮州会馆为中心的考察

黄晓丹 周少川

历史上的潮州地处闽粤赣之交,面海而立,海洋文化发达,潮州人善于商贸,走南闯北,辗转于东南沿海各港口乃至东洋、南洋各商埠,在中国沿海以及海外很多埠头都建立了会馆。尤其是在商贸中心,如苏州、上海等地,潮人曾先后建立起庞大的会馆产业,为世人所瞩目。潮商是中国著名的商帮,潮州也是中国著名的侨乡,因此在各地建立的商业会馆和移民会馆众多,以往学界对于全球潮州会馆的研究,也主要从这两方面展开,尤其是对于商业会馆的研究,成果颇富,而对于在政治文化中心北京建立的会馆,殊少关注。事实上,现有文献表明,潮人最先建立会馆的地方是明代政治中心北京。早在明代,潮人即在燕京城内外各建有一所会馆,北京潮州会馆之建立至迟可溯自明万历初年,是现可知全球潮州会馆中建立最早的,也是北京粤籍会馆中建立较早的。

与北京众多会馆相似,北京潮州会馆多为科举会馆,由宦绅所倡建,为本郡士子进京赶考、潮籍京官住宿、潮郡官员入京办事提供方便。自明中期到清末,北京潮州会馆的建设历经三百多年累积,期间参与人员迭更复杂,本文试对明清北京潮州会馆的建造运行情况作历时考察,探究其兴衰背后的根本原因,借以探讨在政治变化、社会转型中,潮州士商社会的变迁。

图源:《潮人在北京》,人民日报出版社2012年10月版

一、士风盛行与会馆的初建

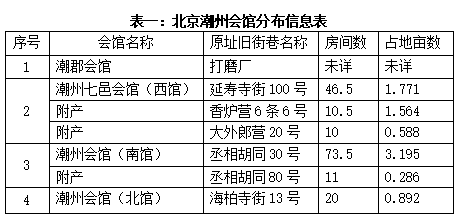

北京潮州会馆建自明代,在清代几经增修,至1954年北京广东财产管理委员会清理北京广东会馆财产时,潮州会馆共有主产4处及附产3处。综合《北京岭南文物志》《北京市会馆档案史料》《北京会馆资料集成》等文献记录的北京潮州会馆信息,列表如下:

这些会馆中,最早建立的是位于正阳门外打磨厂的潮郡会馆,始建于明代,康熙年间户部主事杨钟岳重修。位于宣武门外延寿寺街的潮州七邑会馆,是乾隆时潮州红头船商人陈时谦所捐建。位于宣武门外丞相胡同的潮州会馆,俗称“南馆”,是道光年间潮镇总兵方耀所捐建。

潮郡会馆的建设情况,见于杨钟岳《重建燕都潮州会馆记》。这篇碑记是现可见关于北京潮州会馆最早的文献,因诸多会馆资料集皆未收录,故兹录全文如下:

吾潮会馆燕城内外各有其一,此馆创始年月不可得而详也。余公车至此,见夫门垣倾斜,地基污下,一切榱桷俱不可恃,窃徘徊久之。迨甲辰射策后,滥于木天,因就此作一枝栖,始得方伯郑公手遗《馆记》,阅之慨然曰:“先辈数百年相承旧物,非方伯则何赖耶?”读至“受京秩住此者,必公估租数,以备馆中之用”数语,益惶然曰:“是余之责也夫,是余之责也夫!”维时坐冰署,虑土木乏资,幸先君子拮据邮寄。岁乙丑,爰构后堂一座。旧制仅二间耳,扩成四房一厅,外又增从房二间,堂以后为之改观矣。乙酉春,余再入都门,日坐星聚堂中,值风雨骤至,沟道不通,几乎容膝。无所不获已,遂捐资鸠工择吉,于是岁之冬而落成焉。虽未敢云竹苞松茂,然视前规,已高三尺许,并增置两庑四间,门前一层,多方营度,以故周围环拱,焕然一新。合前后绸缪,计费八百有奇。至于连守馆所住一层,可作厨房,则枢部姚君修建与有力焉。堪舆家议此层宜改建高楼,尤冀同郡诸友,勉循馆规,协力以勷厥事。余今王事驱驰,有志而未逮也,聊附数言于方伯郑公之末,以是昭示来兹,亦曰“余之责也,余之责也”,庶或可告无罪于先辈云。

碑记作者杨钟岳,澄海县人,顺治十八年(1661)进士,选翰林院,后改户部主事,出京监督通州仓及凤阳税务。康熙九年(1670),任会试同考官。后出任福建提学,升布政参议。杨钟岳于康熙二十四年(1685)、四十四年(1705)两次重修会馆,前后费资800多两。据杨钟岳所见,当时馆中留有“方伯郑公”手遗《馆记》。考明代潮州郑姓官方伯者惟揭阳县人郑旻。郑旻(1523-1583),嘉靖三十五年(1556)进士,授兵部主事,历升本部郎中,出知北隶大名、河南归德府,擢贵州、西山提学副使。万历六年(1578),迁湖广参政,后擢四川按察使。十年(1582),迁广西右布政。十一年(1583),转贵州左布政,到官不一月而卒。郑旻著有《裒拙稿》《峚山谈言》等,然其集至今已散佚,其《馆记》内容,已不得获知。潮州会馆是郑旻首创还是重修,虽不得而知,但其在京活动时间是嘉靖末万历初,因此会馆的存在,至迟也可追溯自此。

据杨钟岳所言,明代北京潮州会馆有2所,城内城外各有1所,但其载未详馆址。据《北京岭南文物志》载,“先是,广东不乏会馆,大都门以内缙绅迭主之,门以外士商与谒选皆主之”“都城内外广之会馆凡七区”,可知明代广东在京会馆共有7所,城内城外皆有,并且有一定的职能分工。大抵城内纯为名宦所建,政治文化功能突出,而城外则可以是士商共建,功能多样,兼有政治文化、经济商贸和试馆多种功能。明代广东会馆7处,潮州会馆独占2处,也反映了明代潮州人在京活动的盛况,这与潮州在明代举业的发达关系密切。15世纪中叶以后,潮州科举取录有较大幅度的增长,尤其在嘉靖年间更达到高峰。嘉靖年间开科14次,潮州得中进士45名,嘉靖二十三年(1544),广东进士10人,潮人得其7,在广东科举中独占鳌头。这种劲头和风气在嘉靖后,虽然受商业经济的冲击,但仍然保持不错的态势,社会风气和思想观念还是以儒业为重。嘉靖到万历年间,潮州府城内修建的大量功禄坊和科举坊,不断地向社会民众歌颂和标榜着儒业的价值。

入清后,由于满人禁止汉人驻居城内,各地在城内建立的会馆或荒废或为他占。因此,杨钟岳所住潮州会馆应为城外的一所。这一处会馆经杨钟岳前后两次修建后颇具规模,大概前后二进十几间房,后来还可能扩建有二层楼。现可知北京潮州会馆产业中,只有潮郡会馆位于东城正阳门外打磨厂,其余皆位于宣武门外。根据北京城地理变迁,位于打磨厂一处应为较早建立的,广东早期在北京建立的商行和会馆也多集中在正阳门外一带。同样建址于正阳门外打磨厂的还有岭南会馆(后更名为“粤东会馆”,俗称“粤东旧馆”)。该馆首创于明嘉靖四十五年(1566),由锦衣卫指挥使广州人麦祥所捐。明清易代之际,广东其他会馆多毁于战乱,而此馆虽破落却独存。顺治六年(1650)后,广东来京会试候选人员渐增,多借此处住宿。据《岭南会馆记》所载,康熙六年(1667),“水部祁公、中翰程公以墙垣将圮谋于民部杨公,图所以更新”,正是在户部主事潮州人杨钟岳、工部主事东莞人祁文友、内阁中书南海人程可则等广东京官的倡导下,该馆得以重修扩建。而扩建之资,是通过预收房租、捐助、借贷几种方式凑起来的。在京的潮州、惠州、肇庆府宦绅参加了这次扩建捐助,而潮州府共捐助59两,为各府中数额最高的。杨钟岳作为领头人,除捐助外,还与工部主事东莞人祁文友提供了贷款共150两,把会馆内被他人占用的屋子赎回来。在这次岭南会馆的重修过程中,潮州府在京宦绅群体积极参与并起重要作用。捐助者除杨钟岳外,响应的潮籍人士尚有“总戎吴公、民部姚公,候选韩、宋、谢、杨、魏、温、郑诸公”。作为入清后第一次进行合省会馆的修建,此次岭南会馆的重修颇具历史意义,从一侧面反映了康熙初年,在京潮籍宦绅的群体力量和地位,较之广东其他州府而言居于上流。而杨钟岳作为户部主事,又曾担任过会试同考官,在宦绅和士子中的影响和声望不言而喻,他对于这座一省之合馆的修建,起到颇为关键的作用。

潮人在京积累的群体力量也并非偶然而就,而是与入清后百年举业的繁盛息息相关。明清易代,烽烟迭起,地方割据,潮州的社会秩序直到康熙初年才渐渐平定,文教事业才渐次恢复。平定之后的潮人重拾举业,很快就异军突起。在康熙至乾隆中期,潮州府的举业相当发达,几与广州府不相上下。以江庆柏《清朝进士题名录》为依据进行统计,可以看到,即使在雍正十一年(1733)析出程乡、镇平、平远三县后,整个雍正年间,潮州府进士21人,仅略低于广州府1人。乾隆元年至二十二年(1736-1757),潮州府进士共52人,广州府进士49人,则潮州府举业成绩已超过了广州府。潮人积极参与北京的省馆和潮州馆的修建,正是在举业昌盛、潮籍京官不断增长情形下所驱动。

二、士商相兼与会馆的繁荣

关于北京潮州会馆的性质,一般认为“北京的这几座潮州会馆建立的目的是为赴京考试的士子服务”“这都是些试馆,跟商人无关。其实对于专营土产的潮州商帮而言,北京也实在没有多少吸引力”。诚然,相比苏州、上海等商贸中心,潮人在北京的会馆产业并不突出。尤其是清中后期,全国各地在北京新一轮的会馆修建高潮中,潮人却黯然淡出。但是这并不说明潮人从一开始就对北京及其所代表的仕宦之路毫无兴趣。如上文所述,从明中后期到清初,潮人在北京的会馆建设方面并不逊色于其他州府。而北京潮州会馆完全与商人无关的说法可能尚需商榷。王日根在其《中国会馆史略》中认为:“明清时期,如果说官绅会馆,试子会馆,呈现出由京师向各省府城市扩展的趋势的话,那么商业会馆则首先在京外的商业重镇崭露头角,而后挺进京师,再向全国各地迅速扩散扎根。”恰恰如此,建于乾隆三十四年(1769)的北京“潮州七邑会馆”,就是苏州“潮州七邑会馆”祭业之一。苏州“潮州七邑会馆”《潮州会馆祭业》碑载:“乾隆三十四年,契买京都张素亭房屋一所,计价银一千两正。”这与《澄海县志》载澄海人陈时谦“见外廊营潮州会馆湫隘,捐金千余两,与孝廉陈芝择地构屋于前门外延寿寺街,自是公车选人至如归焉,高风义举,至今七邑犹啧啧称道”信息相吻合,北京“潮州七邑会馆”捐建人为红头船商人家族成员陈时谦。

康乾时期,苏州是江南地区士商辐辏首善之区,沟通南北,时人有贸易甲于天下之说。潮州商人由海运贩货于吴越之间,很早就在苏州建立稳固的市场。苏州潮州会馆建于康熙四十七年(1708),而后至乾隆四十一年(1776)近70年中,已扩张有18处祭业,耗银30665两。潮商在苏州的会馆产业巨大,财力雄厚,在当时的苏州各地商帮中首屈一指。陈时谦与苏州潮商的关系往来,可通过县志记载的澄海后巷池陈天眷家族的情况略窥一二。陈氏家族是一个士商相兼的家族。第一代陈天眷,康熙十九年(1680)岁贡,“治《尚书》,尤邃于性理之学,得祖伯陈海涯‘良知’之传……讲学不倦,出其门者多名士”,陈天眷从事儒学,研究理学,绍序阳明之学。第二代陈利生、陈增华、陈颖发开始经商创业,已颇有资财,兄弟几人皆慷慨好施,积极参与乡里公益。家族第三代陈时谦,于乾隆二十年(1755)照捐资治理黄河工程成例,授官江西广信府同知,后代理瑞州知府,离职回乡后“建祖祠,修孔庙,筑堤岸,尤率先倡举”。第四代陈钱瀚,“少业儒,及长弃学经商于吴越间,以轻财好施见称于时”。陈钱奕,“曾赴乡试不第,乃弃学为商,往来吴中。潮人至吴地者,皆倚重之。侄儿陈高飞,家贫无靠,几不能卒业,得钱奕之助甚多,后成进士”。雍正元年至乾隆三十七年,陈氏家族获得一门三进士的荣耀,出了两位武进士陈钱浩、陈高耀和一位文进士陈高飞。由此可见,澄海后巷池陈氏一族由儒入商,亦儒亦商,从事红头船商贸并以此致富,同时又致力于仕进和社会公共事业,有的经商,有的业儒,有的两者兼而有之,通过几代人的经营,在本乡和客商之处吴地,都具有一定地位和声望。

士商相兼、互动互许的现象,早在明代中后期即已影响着社会思想的转变。在康乾盛世经济发展之下,亦成为一种普遍现象。求利成为一种风尚,财富有时就代表着地位和体面,在日渐异化的铨选体制下,通过捐纳得官又可获得朝廷明文给予的体面。陈氏家族中就不乏通过异途获得功名的成员。由于商人拥有财富,许多社会公益事业也逐步从士大夫手中转移到商人身上,商人也通过参与公共事业建设获得绅士的地位和声望。陈氏家族在经商致富的同时不忘政治地位的提高,而政治投资又往往促进商业利益的获得,因此不难推见陈时谦捐建北京潮州会馆的动机和目的。所以,尽管延寿寺街北京潮州会馆的主要用途还是科举会馆,但很难把陈时谦的捐建视为与商业完全无关的行为。

北京“潮州七邑会馆”作为苏州“潮州七邑会馆”的祭业之一,建设参与者身份由士人到商人的悄然转变,说明了潮州社会商人阶层的壮大,商业的因素在影响着儒业的发展。士商相兼,互相渗透和影响,是这一时期潮州社会的特征。与科举会馆由商人捐建相应的是,潮人建立的商业性会馆也受儒风影响甚大,这从会馆的崇祀上可见一斑。“北京丞相胡同潮州会馆于中厅祀韩公,以朱考亭、赵天水配享”,不难理解潮籍士宦在北京潮州会馆崇祀韩愈、朱熹、赵德等先贤圣儒,这与本籍潮州的许多学宫和书院崇祀形制一致。而在吴越地区潮人建立的商业会馆,仍将潮州士人的精神导师韩愈奉为崇拜对象。不只是建于康乾时期的苏州“潮州七邑会馆”崇祀韩愈,乾隆二十年(1755),潮州糖业商人在嘉兴府乍浦卫海口建立的潮圣庙,也崇祀韩愈。韩愈,作为潮州儒者的神明而受到商人的顶礼膜拜,则说明商人对儒者身份的向往和对儒学道德的倾慕。另一方面,商业性质会馆的运行,也并非完全与儒士无关,会馆的董事往往需要由有科名者出任,潮阳县人马登云即是以武进士身份出任苏州“潮州七邑会馆”董事,管理会馆事务。以上反映的是,在精神价值和制度管理两个层面,商人对儒学的倚重、士商相兼得益的情形。

回到北京潮州会馆本身,北京“潮州七邑会馆”还有附产二处,位于宣武门外大外郎营一处在陈时谦捐建延寿寺街处之前已经存在,具体何人所筹建,尚不得而知。大外郎营处规制小,地势低,条件简陋,由于陈时谦捐建了新馆,旧馆就转而作为新馆的附产。除二处附产外,位于海柏寺街的潮州会馆,俗称“北馆”,虽未有史料获知修建详情,但据民国时期潮阳人马有略、马大猷父子常年居住于此,或可推想其与苏州会馆董事潮阳贵山都人马登云不无关系,或亦为苏州“潮州七邑会馆”的又一延伸产业。

由以上情况可以看出,北京潮州会馆的建设在乾隆时期达到了高潮,这与潮州红头船商人的兴起恰好是同一时代。海禁开后,潮州商人从事南北行贸易,建立稳固的贸易市场,带动了潮州本地作物生产,潮州商品经济进入全面发展局面,社会进入商业化发展高潮。正如潮州歌册《樟林游火帝歌》所描述的红头船之乡澄海县樟林乡的情形:“举贡生员甚是多,尚书达士也𠀾无。积祖富贵也𠀾少,发有洋船数十号。”这一时期,潮人士商并进,儒业与商业同时达到了高峰。

三、举业衰落与会馆的萧条

乾隆二十二年(1757)之后,清廷撤销江、浙、闽三海关贸易,粤海关一口通商,广东的海上贸易得到更快发展,潮州的海贩贸易也乘机起势。然而戏剧性的是,潮州并没和其他商帮一样,在社会商业化的同时带动举业的昌盛。士商并进的势头并没有持续,潮州的举业在乾隆中后期出现断崖式衰落,这种衰落趋势直至科举时代结束也未有恢复。乾隆朝潮州有进士62人,其中52人在乾隆二十二年(1757)之前,而后30多年,仅得10名。嘉庆以后潮州的举业更是一蹶不振,一些县邑甚至几十年连个举人都没有,惠来县就因为一甲子未有科名而被列入“草县”之属。

与此相应的是北京潮州会馆的萧条。北京的会馆修建以康雍乾数量最多,但清中后期,各省在北京建设会馆的热情并未消退。仅广东而言,新建或重修会馆郡县的有顺德、香山、南海、番禺、新会、嘉应、韶州、南雄等。而潮州却并未像前期一样加入新建会馆的热潮中,原有的旧馆也在年久失修中逐渐破败。光绪十二年(1886),潮籍士子周易(字子元,揭阳县榕城人)入京参加贡院考试,住绳匠胡同(即丞相胡同)的潮州会馆,此时会馆已是“糊窗恶壁,略费屏当”的破败境况了。同年,方耀升广东水师提督后奉旨进京引见,“见会馆历嘉、道、咸、同四帝共一百四十余年,破漏不堪,乃倡建新会馆,颜曰‘宣南郡馆’,简称曰‘南馆’”。方耀所建的潮州会馆即为宣南丞相胡同潮州会馆,而原先方耀所停驻之旧馆,则建于乾隆间,年久失修。方耀所倡建新馆,占地三亩多,房70多间,虽然相比起方耀倡建的广州“潮州八邑会馆”,算不上精致宏伟,但在北京潮州会馆中已经是规模最大的。方耀又从潮州的金山书院租产中拨出部分款项给该馆,设置“都门旅费”,以维持会馆修缮及补助在京的潮籍举子和官宦。

方耀两任潮镇总兵,移风易俗,手段强硬。光绪年间的潮州由于文教衰败,社会混乱不堪,赌博成风、械斗掳勒、盗匪横行。光绪十六年(1890)所修《揭阳县志》称揭阳“人物彪炳,自明代至我朝乾隆间霞蔚蒸云……无奈嘉道而还……世变风移,江河日下”,幸赖方耀整顿,使得揭阳县“旧俗更新,人文日起,日应童试者人已逾千,较之同治季年不止倍数,比来省试礼闱,连闻捷报,骎骎乎追昔时之盛”。从同治七年到光绪十七年(1868-1891),方耀直接或间接支持的潮州书院和义学多达27所。饶宗颐在《潮州先贤像传》中评价方耀:“立书院,延礼通儒;开韩江书局,校刻书籍,士风因以一变。治潮九年,民率其行,吏更其俗,至今称颂不衰。”出身行伍的方耀也认识到,不兴教崇文无以从根本上治理积弊日久的潮州社会乱相。

正是在方耀的一系列文教措施下,光绪十六年(1890),揭阳曾述经、习经兄弟二人同时中举,解除了揭阳县被列为“草县”的警告,距离道光十五年(1835)县人郭光中举,揭阳县已五十余年未有科名了。光绪十八年(1892),曾习经中进士,授户部主事,后任度支部右丞,兼任法律馆协修、大清银行总督、税务处提调、印刷局总办等职,是清末新政的具体推行人之一。曾习经居京二十多年,一直住在丞相胡同潮州会馆,会馆亦因此在中堂挂匾“进士第”。曾习经也成为科举时代最后一位在京居要职的潮籍官员。

举业的衰落原因复杂。清代满汉复职的官制规则,官场异途出身的持续增多,使汉人的铨官之路越来越拥塞。至乾隆初期,铨官已十分困难,举人出身者多至二三十年未能候选的情况已相当普遍。至光绪初年,甚至有新科进士都须捐纳才有望得缺的说法。尽管吏部不断调整班次,优先正途,但道光以降,情况仍日益严重,保举、捐纳等异途者入仕比例激增。这使得越来越多的人视科举之路为畏途或鸡肋。伴随着举业的衰落,潮人的仕途也逐渐萧条。有学者据清宫档案官员履历折统计,清代雍正至宣统朝潮籍官员共有150人,其中雍正朝39人,乾隆朝88人,嘉庆朝13人,道、咸、同朝各1人,光绪朝6人,宣统朝1人,其中捐纳实授官职仅8人。该统计数字或尚不全面,但基本反映了潮人仕宦情况,明显从嘉庆朝起,潮人对官场仕途失去了兴趣,即便是通过捐纳得官似乎也显得兴趣寡然。

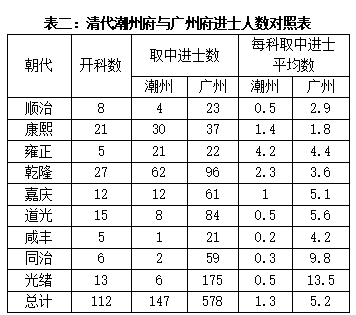

总之,科举与选官制度的变迁在一定程度上加速了潮人“弃儒从商”的趋势。商业在社会上的比重日益增加,有才智的人渐渐被吸引过去。这一时期,潮州各方志所记举业不成或家贫不能自给“弃儒从商”的豪杰之士不乏其人。但令人疑惑的是,与此同期,同省份的广州府,其举业却在清中后期突飞猛进,与潮州举业的衰落大相径庭。且以二府进士人数对照分析,如下:

注:表据江庆柏《清朝进士题名录》统计

如前所述,清代潮州府的进士人数,在乾隆中后期出现下滑。由此表又可进一步看出,这种下滑的趋势一直到科举时代结束都没有再次扭转。而广州府在清中后期以后,举业仍然保持发展的态势,最终在光绪朝迸发,其取中进士人数达到175人,平均每科13.5人。在一口通商政策刺激下,广州产生了著名的十三行商人,而商业的发展并没有阻碍举业的繁荣。如上文所讲,清中后期后广州府下属县邑,香山、顺德、南海、新会等纷纷在北京建立县级会馆,即可见邑人在北京活动的频繁和仕宦力量的增长;而与此相反,潮州社会在商业的发展下,却逐渐淡化了对举业的追求。

在相同的政治制度背景下,造成潮州与广州举业一衰一盛的关键因素还在于社会经济模式不同。广州十三行商人“为政府直接控制下经营对外贸易的垄断商人,他们是官府授予特许权的商人,他们依靠官府获得垄断利润”,而“清代潮州商人以潮糖、丝绸布帛及大米为贸易大宗,并不与王权官府的专利权发生关系,他们并没有求庇于王权官府而获得某种贸易商业垄断权”。古代的海洋往往是国家力量控制之外,潮商的“海贩”、“民营”特色,使潮人不似广州商人,也不似徽商、晋商等内陆商人一样“贾而好儒”“官商互济”,对政治权利和功名有强烈的依赖。而潮州商业独特的合作经营特色,使得一些中小商人乃至水手也往往能够发家致富,民间俗语“小小生理可发家”,成为潮人的普遍真理,商业化的价值观深入影响到普通平民阶层,通过经商改变命运机会极大,而通过科举翻身之路却遥遥无期。因此,不难理解为何大量的潮州人在社会商业化转型的同时看轻了儒业和仕进。如果说康乾时期,是传统农业经济产生的价值体系的延续,科名和官职仍为潮人汲汲以求的对象,那么乾隆中后期以后,潮人对举业的轻视则反映了潮州的商品经济模式使潮人的价值体系发生了巨大变化,重商轻儒的观念已深入潮州社会。

四、余论

中国传统士农工商社会,即使在近代化的进程中,商品经济的冲击下,士商关系的打破、扭转再调整,仍是一个漫长过程。潮州的士商社会变迁,也是如此。由对北京潮州会馆的兴衰历程的考察,可以看到从明中期到清前期,宦绅阶层是会馆建设事业的绝对主导者;到乾隆后期,这种情况悄然变化,潮州红头船商人成为会馆建设的主导者,然而会馆在运作管理和祭祀上却与士人和儒学价值观密切相连;随着商业在社会中的比重与日俱增以及铨选之路的拥塞,重商轻儒的观念逐渐深入潮州社会,清中后期潮州的举业逐渐衰落,与之相应的是潮人逐渐退淡出了在政治中心北京的活动舞台。

潮商对政治的依赖少,“在商言商”,使之具有更大的独立性,但另一方面,“纯粹”的商人是否能完全代替传统士大夫发挥其在社会建设中职能,还需探讨。嘉道以还,潮州社会乱相,不得不让人感到商业发达背后的社会危机。在传统社会官师合一的政体下,士风的衰弱往往导致文教的衰落,学术的萧条,久之加剧了此地文化与发达地区的差距。清中后期,阮元督粤后在广府地区兴起的浓厚学术文化气氛,已经很难影响到潮州。在学海堂几百名师生名单中罕见潮州人的踪影。清末,两广总督张之洞在广东创办新式学堂广雅书院,分配给广州学额30名,而潮州的学额仅6名,还排在肇庆、惠州、嘉应之后。举业的繁荣,文教的昌盛,也决定了在清末的广东学术文化圈中,以广府人居多。顺德李文田、罗惇衍、朱汝珍,东莞陈伯陶,南海张荫桓、梁鼎芬、康有为,新会梁启超等源源不断来自广府的人物精英,活跃着北京的政治文化,他们以粤东会馆和本籍会馆为活动纽带,联络乡情,切磋学问,气象昂扬,甚至开风气之先,酝酿政治社会变革方案,改变中国历史进程。

会馆是移动的故乡。具有地缘性质的会馆,其身在客地,但其根还是在本籍,从某种意义上是本土社会的一个延伸和组成部分。北京是一个大舞台,各地精英在北京建立的会馆,具有强烈的地域差异,展现了丰富多彩的地域文化。因此,对于地缘性会馆的研究,个案研究非常必要,因为只有建立在对本籍地域历史和文化足够了解的基础上,才能对会馆的参与者、建设动机目的、运行情况有更准确的判断和深入的探讨。同时,对会馆进行历时、动态的研究,则有利于在历史兴衰中寻找到促使社会转型的根本因素。以上以北京潮州会馆为个案研究,探讨其兴衰背后折射的潮州士商社会之变迁,正是出于此种目的的一个尝试,虽然仅存的文献信息有限,但通过对北京潮州会馆的历时考察,仍可以清晰地看出潮州有别于其他地域的社会演变历史进程和文化特征。

参考资料

叶恭绰、蔡廷锴等编:《北京岭南文物志》,广东省会馆财产管理委员会编印,1954年

北京市档案馆编:《北京会馆档案史料》,北京:北京出版社,1997年

李金龙、孙兴亚主编:《北京会馆资料集成》,北京:学苑出版社,2007年

[清]杨钟岳:《搴华堂文集》,澄海南徽官沟门杨氏宗亲联谊会影印康熙三十一年(1692)刻本,2010年

乾隆《澄海县志》卷16《人物》,乾隆二十九年(1764)刻本

乾隆《揭阳县志》卷6《人物志》,乾隆四十四年(1779)刻本

黄挺:《潮汕史简编》,广州:暨南大学出版社,2017年

江庆柏:《清朝进士题名录》,北京:中华书局,2007年

黄挺:《潮商文化》,北京:华文出版社,2008年

王日根:《中国会馆史略》,上海:东方出版中心,2007年

江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》,北京:生活·读书·新知三联书店,1959年

嘉庆《澄海县志》卷18《人物上》、卷19《人物下》,潮州市地方志办公室编印,2004年

周昭京:《潮州会馆史话》,上海:上海古籍出版社,1995年

[民国]陈梅湖纂:《韩公愈治潮州事迹》,陈端度编纂内部资料刊印本,2012年

《韩公愈治潮州事迹》

潮汕历史文化研究中心、汕头大学潮汕文化研究中心编:《潮学研究》第1辑,汕头:汕头大学出版社,1993年

《潮汕史简编》,第185页。

[清]周易:《燕游影录》,私藏清光绪稿本

陈筹:《清水师提督方公照轩事状》,汕头大学图书馆藏民国稿本

光绪《揭阳县续志》卷首序二,中国数字方志库,光绪十六年(1890)刻本

赖泽冰:《方耀与晚清潮汕教育(1868-1891)》,《汕头大学学报(人文社会科学版)》,2017年第4期

饶宗颐:《潮州先贤像传》,广东省立中山图书馆藏民国三十六年(1947)刊本

揭西县政协工作委员会编:《揭西文史》第10辑,1995年

陈宜耘:《清宫档案中的潮籍官员》,潮州市文化广电新闻出版局编:《明清档案与潮州文化》,广州:广东人民出版社,2008年

林济:《潮商》,武汉:华中理工大学出版社,2001年

周汉光:《张之洞与广雅书院》,台湾:中国文化大学出版部,1983年

作者简介:黄晓丹,广东第二师范学院讲师;周少川,北京师范大学历史学院教授

-

【名家文论·李红】庄子的“吾丧我”:主体趋近世界的路径

2024-05-11 16:52:48 -

【名家说岭南·杨秀东 侯玉婷】奇妙的夏天

2024-05-11 09:33:40 -

【名家说岭南·江冰】大澳渔村:与广州“十三行”头尾相连,有商会银号,有昔日繁华岁月

2024-05-10 16:29:32 -

【名家说岭南·江冰 侯玉婷】客家大师林风眠,拥有一个划时代的评语

2024-05-10 11:43:52