遥想两月前,吾师江冰教授曾因师生情谊来合山镇指导,当时颇有醍醐灌顶之意。时至今日,江教授再次踏上合山的土地,我除了感恩,感受更多的还有那份乡村振兴的责任与力量。

上一回,江教授深入合山镇挖掘本土文化,所行皆入文,在“云上岭南”发表《广东阳江阳东合山镇:汤显祖路过的古驿站、遗失的文笔塔、“合山牛”的味道》一文,在业内引起广泛关注。

当习惯描写宏观视野下的城市印象的大家,用最真挚的情感和最朴实的文字描写乡村印象,个中细节、烟火气、乡愁味、还有蕴藏其中的精神气,深得村民喜爱。

这一回,江教授以文化顾问的身份指导合山镇乡村振兴工作,带来了一份厚重的见面礼——新书《岭南乡愁》。

细读《岭南乡愁》,视野所及、笔触游龙,岭南人物风情,历史文化美食,饮茶倾偈日常,烟火气息弥漫,南粤本土热爱……字里行间,行云流水,满满的热爱跃然纸上,溢满讲古叙今的思乡韵味。

江教授选择把《岭南乡愁》首发仪式放在乡镇,更多的是对乡土的热爱和对乡村文化振兴的寄望,起而行之。

有乡愁之情的人,必是一个有感染力的人。江教授以他的热情点燃所到之处、所遇之人。在莲塘村,江教授指出,合山镇欲求文化振兴,“东方戏圣”汤显祖遗迹以及为此地写的两首抒怀诗,是珍贵的文化资源。

73岁高龄的岑长成老人坚持带我们重走了汤显祖途经的莲塘古驿城;在文笔村,76岁的岑老闻讯文笔塔应重建,异常激动,当即赋诗一首:“莲圹古驿尚留痕,歇马官员足跡新。重现昔时昌盛景,千年古事更传神!”并表示愿为重建古塔付诸行动……江教授一再叮嘱我,要用好老人这笔珍贵的财富,组织人员做好口述实录史等档案资料。

学生自然铭记于心。

文章千古事,得失寸心知。在江教授笔下,合山的灵山秀水仿佛都有了灵性的通感,人情乡味在笔下愈发立体,一幅幅“望得见山,看得见水,记得住乡愁”的美丽乡村画卷缓缓铺展。

它可能隐藏在乡村家家户户的楹联上,隐藏在村民代代相传的故事中,隐藏在那些山山如川人生海海里。通过寻根溯源的人文情怀和历久弥深的乡村情结,让历史遗存与当代生活共融,让村落景观与人文内涵共生,让传统文化与时代精神共鸣,让绿水青山常现,农情乡愁长存。

江教授在合山镇的寻源之旅,最让他动情的当数龙庆书院。听闻我们在乡村振兴的思路里,会将祠堂书院、千亩莲塘、古驿城汤显祖遗迹、家风巷、优秀传统文化、乡情乡土研学以及文旅项目综合考虑,期望融汇一个整体,江教授拍手称好。

在龙庆书院主理人梁峥嵘老师的陪同下,我们一行深入开展非遗研学,每到一处,江教授那份探究的热情与兴致都不减,一个小小的线索就能引发其对一方水土的灵魂与特质的层层追问。

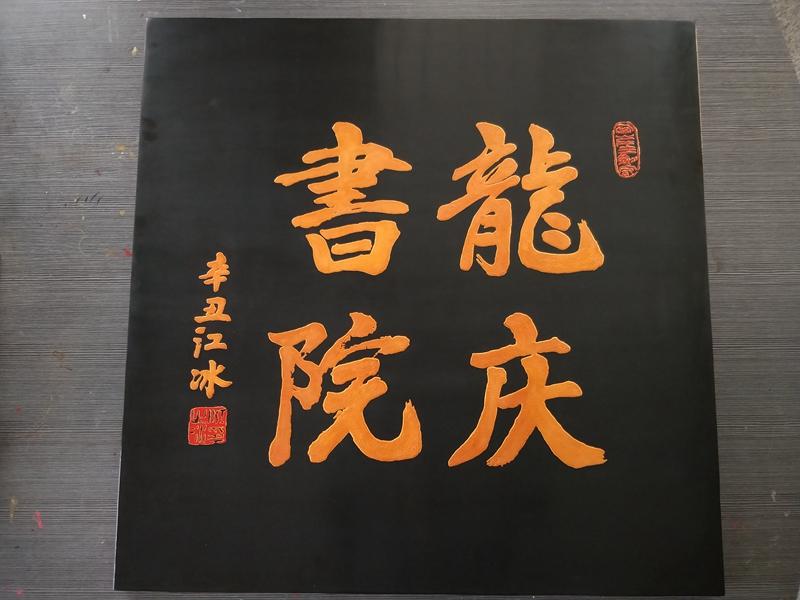

得知龙庆书院有一批有情怀有理想、长久坚持且在各自领域颇有建树的85后95后参与其中,江教授与当地年轻人相约共谋乡村振兴事业,并题写“龙庆书院”牌匾,由本土非遗漆艺青年传承人林业潮制作。

算起来,与江教授的师生情谊已有十五个年头。印象中,他总以谦谦君子、儒雅学者的形象示人,乐于与年轻人交往,年轻人也愿与他交流。无论是求学时的授业解惑,还是做学问的刨根问底,江教授认真的态度潜移默化影响并改变着我。

毕业后,师生难得见面,所幸师生两人喜用文字记录生活,各自近况仍可从朋友圈中窥探一二,并嗅到了某种“契合”,师生的默契一拍即合。如此,甚好!

一方水土养一方人。在高层次、高水平上推动乡村振兴,让乡愁变得可感可知。这样的乡村振兴,才更有温度,更显情怀。适逢岁末年初,古代诗词、世家遗风、团圆之饭等日益成为一种民众瞩目的文化现象。

当传统文化热潮中的乡愁超越了家乡的一座山、一条河,而具有了诸如家风或者美食这样的文化外在,乡愁便生了根、长了魂。

吾师此行,看山看水看非遗,见人见物见生活。与其说这是一场文化探索,她更像是一次初心的回归。让乡村有文化、有风景、有诗意,惟其如此,才能守护乡愁留住根。

炊烟升起处,落霞逐乡愁。每个人心里都有一场不灭的人间烟火。那龙河畔,道阻且长,愿与吾师击掌同行。

(作者:关丽娜,阳江市阳东区合山镇委副书记,毕业于广东财经大学)

2022-1 阳江阳东