此次访问四会,名为“四会乡村振兴•兰花之行”。意在以创新视角、融合传播深入挖掘“父爱如兰,四水年华”的文化内涵,展现四会美丽乡村。

雅兰芳基地为首站。

孔子说:“芝兰生于深谷,不以无人而不芳”。古人爱兰,兰有底蕴;松竹梅兰,古称“四君子”,传统美德芬芳千年。

“唯有兰花香正好,一香已足压千红”。

兰花还是植物界大佬,其品种繁多,排植物界第二。据不完全统计,兰科总共800属,20000多种,堪称世界上“第二大植物家族”。

目前基地有两大支柱:兰花与南药。依靠科技与互联网板块,基地串联起种植、科研、销售、研学的全过程,力求形成完整产业链。

我看一大玻璃门后,就有直播卖货,镜头对着一盆兰花以及热烈生动介绍的女主播。

基地在种植兰花同时,形成了一个扶贫模式:“公司+农户+精准扶贫”。

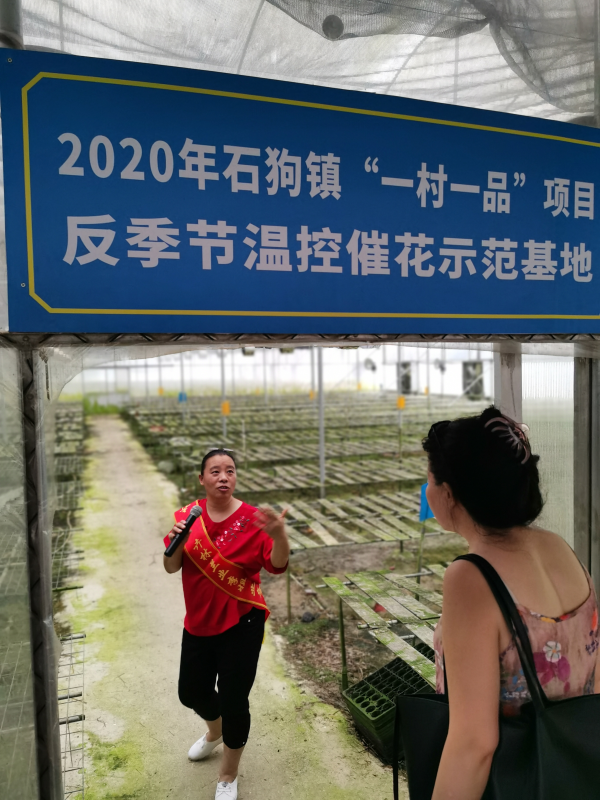

兰花产业第二站是四会石狗镇卉林花卉公司。

卉林花卉公司——台资企业。台商陈明星39岁来此创业,俩夫妇山里打拼,艰难起步。英文老师出身的李姐负责公司市场,她有一份热爱溢于言表:

——公司就靠天时地利人和,花花不管有无人看,都要尽情绽放(李姐谈到“花花”时,语气

——卉林处于盆地,亦是聚宝盆;我们老板第一回来到石狗镇就爱上这里的山水,说与台湾老家太像了!

——兰花对空气、水源、环境、气候要求极高,好山好水好气候才有好兰花。

——我们将“黄金彩虹”选为父亲节花;还有富贵金龙、观音素、台湾小姐,等等,有一部《兰花宝典》里给各种兰花安了美名。

——牛奶咖啡兰,也称招财兰、开心兰,掌上明珠,先结果后开花;果可以分插,“拼多多”三五元一个果。

沿山拾级而上,每一层都有一个大棚,双层遮光网,控制荫生植物光照度。畅销全国各地的兰花就是这样两年、三年精心且辛苦培植的。

四会农业农村局刘局长告诉我:台商当年创业,无水无电无硬件,相当艰难,创业精神可贵。

“如今精爽知何在,采得兰花泣看归”,岁月沧桑,兰花静好,种兰人的辛苦又有谁人知晓呢?

活动中临时安排访问六祖寺。与我而言,重返故地,感叹逝水流年。

大雨入寺,又见六祖。近傍晚,无游客,更显寂静。

雨中寺庙,树木青翠欲滴,殿堂高大巍峨;四年之后,更显金碧辉煌,香火鼎盛。

大雄宝殿后,有二僧人高声诵经。我循声而去,只见一长一幼,相对而坐,闭目诵经;我瞬间怔住,屏住呼吸,悄然佇立,一时竟有摄魂夺魄之感……

大雨初歇,雨声滴答,青山空灵,诵者虔诚,声音悠扬回荡。

逝水流年,四年前与寺院法师在地神殿辩论,历历在目。

因现场有宗教画展,作品探讨佛祖虚实,我问:佛祖可以置疑吗?

法师笑答:佛陀慈悲,对所有质疑反抗询问不敬均可原谅;虽无善恶,但佛之立场是利他,度天下人越过苦海;经里又说,度他人就是度自己。

四年后,再品味,别有一番感慨意绪缭绕心头。

遥想当年六祖,卓越非凡。

“逢怀则止,遇会则藏”——近乎神奇。“不是风动,亦非幡动,仁者心动”——已然神启。

千年之前的六祖为何有如此智慧?浮想联翩,高山仰止。

六祖寺庙在四会有多处,还有传说神迹,构成四会一地弥足珍贵的精神遗产。同时,也是当地文旅发展的重要文化资源。

彩明窑与铁坑村,此次四会之行的尾声。

彩明窑,难得有一个传统依托:山前有一坍塌古窑,据说已有六百年,明代所建,烧制方圆百里所需陶器。

近前观察,窑砖已被土掩草埋,只见暗黑一洞,有待修复成古窑景点。

询窑主,自言技艺承传佛山陶艺。进入四会地豆镇水车村多年,几代经营。

窑主小梁,黑黑脸膛,魁梧身材,质朴诚恳微笑,年轻乐观,望之喜悦。

他家拥有一座长长大窑,因为产品订货不多,大窑少用,多烧小窑。窑中一节就是公司办公室,观之更喜,艺术氛围在龙窑中愈加浓郁。

铁坑村的传统文脉更为了得。

铁坑村闻乔曾公祠祠堂门旁刻着一副对联:“宗圣花开沂水地,武城枝发粤海天。”宗圣乃后人对孔子之弟子曾参的尊称。

目前,曾姓均以宗圣公曾参作为自己的开派祖先,而曾氏祖训和家规,在铁坑村也得到很好地遵守和体现。

显然,这是比彩明窑更加久远的传统文脉。追根溯源,都是中华文化优秀传统。

无论在精神和物质上,四会都拥有以六祖禅宗文化为代表的传统文化资源,得天独厚,弥足珍贵。

今天的四会,始终要面对“守正创新”的时代课题。柑桔之外,玉石、兰花、南药、吉他等新兴产业齐齐发力。正可谓左手牵引传统,右手召唤活力。

这可能就是四会发展的最大优势所在。

守正创新,绵绵不止;活力召唤,生机勃勃。全力在传统于现代之间寻找一种新的力量,让古邑名城焕发青春,让活力若西江水涌,澎湃不止。

祝福四会,前景可期。

2022-6-7四会

江冰,文化学者,专栏作家,文艺评论家。广东财经大学教授、广州岭南文化研究会会长,广州都市文学与都市文化研究基地首席专家,广州市人民政府聘任广州城市形象品牌顾问。中国小说排行榜评委。入选中国作家协会新锐批评家、广东省十大优秀社会科学科普专家、中国哲学社会科学界最有影响力学者。著有《浪漫与悲凉的人生》《中华服饰文化》《新媒体时代的80后文学》《酷青春》《这座城,把所有人变成广州人》《老码头,流转千年这座城》《岭南乡愁》等。