编者按

乙巳新春期间,文史哲周刊特别策划了“寻迹羊城”广州考古系列专题,从小马站-流水井古城遗址出发,读广州城。继上期呈现“遗址见证两千年城建史文化脉络”和“从子城到三城:广州城墙的千年稳定格局与宋代扩展”后,本期聚焦遗址中的大小马站书院群相关考古发现,折射清代广州城市生活场景;并解读一条著名的道路“北京路”,何以成为广州人与年月、新春、天地、家庭等人间美好的永恒约定。

2024年1月起,广州市文物考古研究院在广州市越秀区小马站-流水井地块进行了考古发掘。本次发掘面积共2400平方米,遗址内的文化遗存非常丰富,其中在发掘区域西部清理了明清时期流水井古道、明代大型居址和清代书院建筑基址。大小马站在宋代原来为驻兵的地方,明清时期却成为了广州的城市中心地带,考古发现所见的大型居址和建筑基址以及出土的大量陶瓷器等生活用品,充分证明这里曾是繁华的城市聚居点,是清代广州城市生活的重要场域。那么这里究竟是什么地方?住着什么样的人?

作为“合族祠”的书院:名与实不符

在大小马站和流水井大街一带,现在还保留着一些姓氏书院,包括位于西湖路流水井大街的何氏庐江书院和考亭书院、位于小马站的濂溪书院和马氏冠英家塾等。这些姓氏书院与附近曾经举办过的多家官立书院,包括著名的学海堂、越秀书院、越华书院、应元书院等以读书课试为主的书院不是同一类型。

广东的书院之设始自南宋。“当时创建之动机,一方面为纪念被谪到过这里的名儒,流风余韵,建书院以资景仰;一方面为那时官吏或乡儒所亲手创建,用以讲学者。”明代出现官立书院的形式,“知府知县莅临邑郡,多以创建书院为良吏政绩的表征”,所以那时候的书院不分地方,无论在城市乡村都有建立。从清康熙至光绪年间,广州不断有书院创建。根据学者刘伯骥在其著作《广东书院制度沿革》的统计,清代广州有15家书院,其中绝大部分为官立书院,由各级官员建立。当时官立书院讲学的宗旨,“为应取科举而设”,也就是说,官立书院的建立,主要为讲学课试,应考科举。

与上述官立书院不同,在大小马站和流水井大街一带出现的姓氏书院,数量最多最密集,其建筑形制类似祠堂,往往以“书院”“试馆”“书室”为名,不是读书课试的书院,却是因为科举考试而产生。这些姓氏书院自明末开始在广州城中出现,在清代为数不少,比较著名的有何氏羊城庐江书院、苏氏武功书院、陈氏书院等等,它们实际上是各地同姓宗族联络全县乃至全省同姓宗族合资建造的合族祠。而“合族祠”的称谓,清代就有,《羊城庐江书院全谱》就有:“庐江书院者,省垣合族祠也。”这些合族祠在广州城中出现并发展,成为清代广州城市生活中引人注目的现象。

合族祠建立:找房子、求落脚

一家名为“叶氏清介书院”的合族祠在自己的族谱中写道:“书院与家塾设建,原为应试居住及合族受屈讼事与输粮往来暂寓。”这句话很清楚地概括了广州城中合族祠建立的目的,首先是为应试居住;其次是为了方便来打官司和缴纳赋税的族人落脚。“暂寓”之所以成为合族祠在广州城建立的初衷,是因为这里一房难求。

清代的广州,是岭南的政治、经济和文化中心。广东省内外的商人,候补或候委的官员、备考科举的学子以及一般的老百姓,都有经常出入广州城的需要,导致在广州城内寻觅落脚点和居所成为迫切需求,常常一房难觅。康熙年间南海县令就曾这样描述当时广州城内的情形:“南海省会首邑,京差使客,往来络绎不绝,所需公馆,一时租赁维艰。”南海省会指的就是广州城,康熙年间城内往来各色人等络绎不绝,常常一房难求。南海人梁颖也回忆自己在15岁时,跟随伯父梁炽南参加科举童子试,“每当院试,半肩行李皇皇谋一夕地。遂慨然曰:安得有志之士为我房设立试馆乎!”

可见,解决科举考试期间在广州城的落脚暂住问题,成为各地宗族组织在广州城中建造“祖祠”“书院”“试馆”“书室”等祠堂式建筑的首要目的。除了前文提到的叶氏清介书院外,《谭氏族谱》记述他们的合族祠宏帙始祖祠的建筑形制是“直深三大座,另两边建有试馆五十四间,为科举时各县子孙赴省应试之集处地”。甘氏斅半书院在《甘氏族谱·规条》中也称:“建祠原以妥先灵,亦为各房应大小两试及候补、候委晋省暂住而设”,还规定:“遇大科小试,各房以应考者先居,因公晋省者后居,即先到住者亦须让回应试以免争执。至因公晋省者暂住约半月为率,俱不得常住以杜占据。”显然,这些合族祠主要为来自各地乡间的族人在广州时,有个落脚的地方,并提供各种便利。试想想,族人肩挑行李从四乡来到繁华的广州城,举目无亲人生路不熟,如果有个地方可以让他们暂时落脚居住准备考试,不至于茫然无措,该是多么好的事情!

合族祠选址:寻便利、获资源

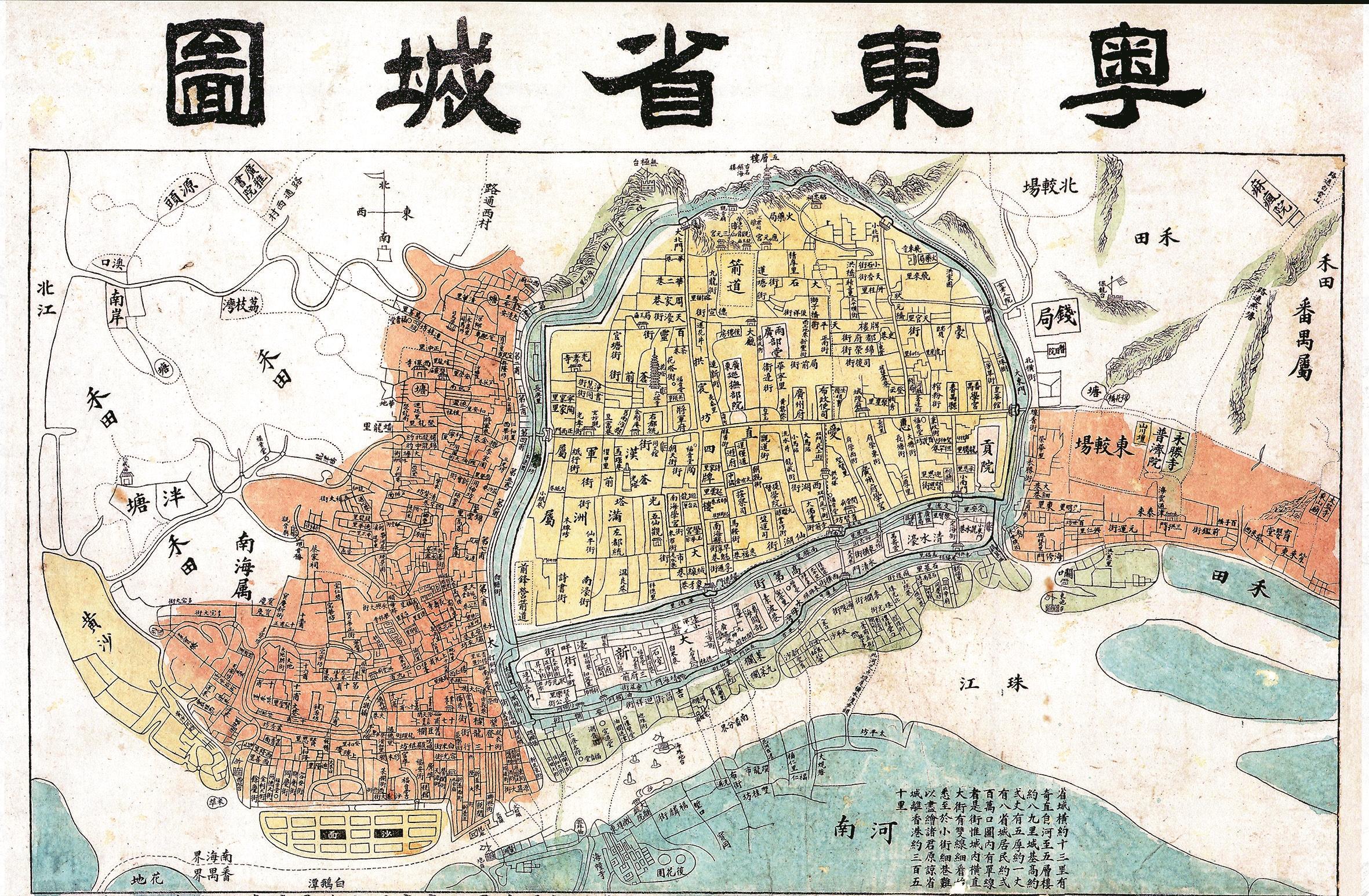

合族祠在广州城中分布甚广,但以在大小马站建的最多最密集,与这里是广州城的中心有关。明清时期,广州作为广东的政治和文化中心,广东省的省城,以及广州府的府治,番禺县和南海县的县治所在地,城市规模不断扩大。明清时期,广州城经过了多次修葺或扩建,规模因之大为扩展,北踞越秀山,南临珠江。广州城内官署林立,沿惠爱大街从大东门往西直到西门口,有番禺县、广东布政司、理问所、广州府、广东巡抚署、将军府、南海县;在惠爱大街以南有按察司、提督学院署、盐运使司署、督粮道署等等,体现了广州作为两广地区政治和军事重心的地位。而大小马站恰恰位于核心地段,周边座落着不少衙署。

除了官署外,这一带也是广州的文化和教育中心,是凝聚广州文脉之地。广东贡院、广府学宫、番禺学宫和南海学宫均离此处不远,广东乡试、贡考、广州府院试、岁科二试、广州府府试、南番二县县试等科举考试在此举办,来自省内各地的大量学子都聚集在这一带应考。附近还曾经建设有多家官立书院,著名的学海堂、越秀书院、越华书院、应元书院选址于此。

此外,距离大小马站不远处的双门底(现北京路)一带大小店铺林立,是广州最繁华的地方之一。

众多的政治、文化和教育机构,以及繁荣的商业,吸引众多宗族在此建造合族祠就不奇怪了。除了方便各地宗族子弟来广州应考科举、办理诉讼、缴纳赋税等事务时落脚,进出这一带容易获取各种便利和资源,应该也是顺理成章。

合族祠建造:立章程、做“众筹”

合族祠如何建造?据记载,何氏羊城庐江书院兴建于清嘉庆十六年(1811年),“爰集广肇二府六十余房,捐金数千,与金姓售受基址建成”。可见,最初的建祠资金所费数千,用于购买金姓人家的屋地,捐金来自广州府和肇庆府六十多个何氏宗族。

除了捐款之外,“入主牌位”即申请加入的各房宗族交钱购买神主牌位也是集资兴建和重修的重要手段。被誉为岭南建筑艺术明珠、位于广州西关连元大街(现中山七路)的陈家祠(陈氏书院),就订立了详细的《议建陈氏书院章程》,对“众筹”集资有详细规定:“董事每名入正座主叁代,不用缴银,以得酬劳。至董事每名议定先捐银壹佰两,庶有主位。如未交银,仍不与主位。”首先,担任陈氏书院的董事,可以获赠祖堂正座牌位,但需要先捐银一百两,才能给牌位;其次,“议大粤中各房入主陪享正座,每位科银肆拾两;旁座每位科银贰拾两;厢房每位科银拾两”,即其它各房宗族可以通过购买牌位的方式加入陈氏书院,其中位于祖堂的正座牌位40两银一个,位于东西两侧的旁座牌位20两银,位于厢房的牌位10两一个。通过这种让各地陈氏宗族购买牌位的“众筹”方式,陈氏书院出售了11000多个牌位,集资成功,有足够的资金将陈家祠建成了广东省内现存规模最大、装饰精美的祠堂建筑。

位于广州城市中心的大小马站书院群,一方面反映了广州城市的发展、文化和商业的繁荣;另一方面,它们又是联系城乡,为来自四乡的同姓族人提供便利的场所。总之,这些合族祠的建立和建造,为我们呈现了清代广州复杂多样的城市生活和城乡关系。

专题策划:温建敏 张齐

专题执行:潘玮倩

作者:黄海妍

(作者是广东民间工艺博物馆(陈家祠)馆长,研究馆员,历史学博士)

-

揭阳打造“年轻态”非遗精品《英歌情》

2025-02-04 08:26:18 -

广东英歌舞动法国凯旋门

2025-02-04 08:26:17 -

除夕至初四,广州市家电等以旧换新带动销售额超1亿元

2025-02-04 08:26:17 -

“广东,我们回来了!” 首趟入粤返岗专列抵达广州

2025-02-04 08:26:15