【湖镇文脉】

【开栏语】

青山抱城郭,绿水绕人家。坐落于“岭南第一山”罗浮山下,湖镇山环水绕,乡村田园风光惬意,旅游资源丰富,湖镇围、凤安围、大田等古建筑群保存较完整,千锣百鼓、舞狮、点灯等非遗文化独具特色,是博罗乃至惠州乡村文化的典型。

随着“百千万工程”的纵深推进,乡村文化振兴的重要性日渐凸显。多年来,湖镇文旅资源藏在深闺待挖掘。如今当地紧抓多重发展机遇,将文旅“宝藏”串珠成链,逐渐向世人呈现崭新面貌。羊城晚报《惠州文脉》开设《湖镇文脉》栏目,以此为切入口,一窥惠州文化古镇的活化发展之路。首期让我们走进湖镇第一大围——湖镇围。

文/李海婵 贺沁怡 通讯员 黄碧萍 聂小贤

图/王小虎

“一个村就是一座城,一个围就是一个圩”,这是外界对湖镇围口口相传的描述。

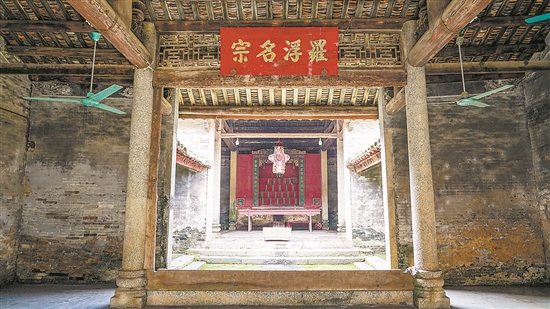

罗浮山下,东江蜿蜒,湖镇围古村落集元、明、清、民国时期建筑文化于一体,布局严谨,气势恢宏,现存古建筑200多处,阡陌纵横,宛若“桃花源”。湖镇围的故事起源于宋朝,胡氏落居,繁衍生息。明朝设城,建池筑郭,成为博罗县城外唯一一个建有古城墙、护城河的古村落,胡姓家族也被誉为“罗浮名宗”。

历经千年,湖镇围积淀着厚重的历史文化底蕴,孕育着优秀的思想内蕴,不仅影响着一代又一代的子子孙孙,也为湖镇围的发展积蓄能量。如今,随着各方面建设深入实施,湖镇围这一“宋村明城”也将焕发新颜。

实地走访现存200多座古建筑清代石匾保存完好

从惠州市区驱车不过半个多小时,便来到了湖镇围。初夏时节炎热非常,而湖镇围绿植苍翠,蝉鸣不断,徐徐山风不时吹来。在这里,既能欣赏到千年古村落的风华,也能享受自然带来的惬意清凉。

当天,胡氏后人一行徜徉于湖镇围主巷道,两旁的古宅大多都是砖瓦房结构,朴实古典。古建紧密相连,一眼仿佛穿越到“桃花源”,阡陌交通、鸡犬相闻,一派“怡然自得”之景。随处可见的花岗岩砌就的墙根、青石板凳的青苔,无不彰显出历史的痕迹。古宅装饰的木头雕刻做工精细,色彩质朴,有祥云、波浪纹等纹饰,活灵活现,可见昔日之辉煌。

“这里像是一个大迷宫,四通八达!”湖镇村支部委员胡锦鸿介绍,湖镇围占地2万多平方米,屋场自西向东横亘千米,村中各式院落数以百计。村里主村巷布局为“耙齿”形,近百条大小各异的小巷纵横交错,分布在各个院落之间。如不熟悉路况的人拐进小巷中,会有一种茫然去何处的失措感。

如今,湖镇围现存古建筑200多处,主要由古祠堂、古民居、古赢房(书院)、古庙宇四大部分组成。“在20世纪90年代后,人们陆续迁出,房屋风吹日晒,已经荒废大半了,”湖镇村退休干部胡裕康可惜地说,高峰时这里曾居住三千余人,热闹非凡,如今仅剩数十位老人,留守故土;村内主要有三条主街道贯通古村,至今能使用的剩下一条,花岗岩石条也只剩下一小节。

然而,穿越千年烟云,历史留下的痕迹依稀可循。“听长辈们讲,这里就是以前的城墙,有两千米长,宽能跑马!”胡氏后人来到村北面,指着不远一处由苔藓和残砖堆砌的矮土堆说道,“可惜我也没见过,现在村里也没有完整的城墙了。”

据记载,旧时湖镇围四周均有城墙环护,四周墙壁设有枪眼、瞭望孔,设有迎阳门(东门)、北镇门(北门)和望庚门(西门),三座城门上是两层楼高的阁楼,城墙外亦有护城河,气势甚是雄伟。

三座恢弘的城门昔日遭受拆毁。“幸好村民将三块门楼石匾放在了水库、鱼塘里,才避免被毁灭。”走访当天,笔者在活动中心看到了三块石匾,每块长约一米,保存完好,落款处写着清嘉庆年间重修,字迹清晰可见。

昔日护城河也演变成一口口鱼塘,包围着大半个湖镇围。在丰水季节,湖镇围被碧水环绕。如从高空航拍,这里如同一座被山水围合的独立岛屿。

文风昌盛宋代落居明代建城一村建有15座祠宇

谈起湖镇围的故事,胡氏后人拿起族谱,娓娓道来:“最早可以追溯到北宋时期——湖镇围的先祖文俊公从孟径迁入湖镇围,在此落居。在这之后的年月里,胡氏后人一直在此繁衍生息。”

胡氏家族在明朝进入鼎盛时期。彼时当地设城,建池筑郭。《博罗县志》记载:“湖镇城,县治西北四十里,明设巡司于此,故有城”,“善政巡检司署在县西北四十里湖镇村,洪武四年建”由此可见,湖镇城应该是明初洪武四年(即公元1371年)所建,距今已有653年历史了。

湖镇围人口繁衍,烟火鼎盛。《博罗县志》记载:“明万历中,欧必元游记所云:居民数百家,胡其巨姓者是也”“万历十年,博罗县10371户,人口29975人;万历十二年,10447户,人口23638人;万历二十年,8797户,人口27219人”。如果湖镇围户数数百家暂且作为300家,那么湖镇围户数约占博罗县户数三十分之一。

当地工商业较为发达,经商氛围浓厚。《博罗县志》记载:“博罗县城店户150家,湖镇圩店户50家”,湖镇圩店户是博罗县城的三分之一。在明万历年间,博罗县建有四个社仓,分别“在莫村、罗洞、石湾、善政(即湖镇围)”,而湖镇就有一间,占全县四分之一,“直到民国时期,湖镇围都被称作‘钱袋子’,”胡锦鸿说道。

得天独厚的优越环境,淳朴的民风、浓厚的文风使湖镇围世代昌盛。据《惠州古村落》记载:历代胡氏弟子勤奋好学,刻苦用功。族人中举之士、学者爵位、高官厚禄者众多,当中上达谏议大夫、诰封奉政大夫、督察院都事、巡宰,下至七品县令、拔贡、进士、举人、学士、国学、秀才等,数不胜数,功名誉满东江流域。《胡氏族谱》湖镇历代名人记录表,详细列出了湖镇围胡氏各个朝代为官者的姓名和爵职位,共有38位。

胡氏子弟还十分重视宗祠建设,并视作家族的一件重要大事。据《胡氏族簿》记载:自宋朝以来,湖镇围胡氏先人先后建起胡氏祠堂、愈宽公祠、希孟公祠、德众公祠、逊众公祠、东岭公祠、椿堂公祠、德基公祠、东庙、西庙、北庙、观音庙、大庙、东林寺、西林寺等十五座祠(庙)宇。

后人保护宗祠年年修缮族谱世世有谱

多年来,随着村民迁出,湖镇围古建筑欠缺维护,日渐破落。笔者在走访中,遇到了在家门口闲坐的村民胡伯,已到耄耋之年的他是土生土长的湖镇围人。其早年在村内开设小卖部,晚年亦不曾离开,一直坚守在数百年的老屋里,“甚至很多村民都免费出租房屋,有人烟方能留住房屋!”

不仅对古屋,村民对宗祠更是用心重视。在湖镇围主巷道,沿路有超过5间祠(庙)宇,保存较好。这些祠堂明窗净几,大门张贴着崭新的红底黑字对联,脚下石砖干净平滑,梁上的雕花、碑刻虽有残损,亦清晰可见墨样、花样、字样。在西祠和东祠,还供奉着胡氏历代为官的先祖的神牌。浓郁的香火味,长年经久不散。

“每年乡贤都会筹集资金,用于维护宗祠,”据胡锦鸿介绍,湖镇围一年四季,春祠夏禴,秋尝冬蒸,四时八节,祭祀不断。每个祠堂大梁上都挂着一盏花灯。这是湖镇“上灯”仪式中的一项内容,每年大年初八升灯后,花灯便一直悬挂于此。“湖镇围‘上灯’仪式,声势浩大,热闹非凡,人潮涌动。近年不仅本地人热情参与,也有游客和其他村的人前来观看,加入到我们的习俗活动当中,感受我们湖镇人的情怀!”胡锦鸿说。

每逢大拜,不论是在外行商,还是本地务工,族人都会从五湖四海回到湖镇围,无论老少均在此宴饮,大鱼大肉,不醉不归。这是斩不断的乡愁,也是胡氏族人对湖镇围的热爱和挂念。

湖镇人对家乡的热爱,对古物的上心均有缘可溯。湖镇围胡氏族人最近一次重修《胡氏族谱》是在1995年。翻开《胡氏族谱》,发现其源远流长,自宋元以来,达到了“代代有谱”的盛况,其中不单记载了六世祖迁入湖镇围后的各代信息,还包括了自胡氏一脉始的人、事、物的来源去脉,应有尽有,时间跨度至今,信息之详尽令人赞叹。作为文化载体的《胡氏族谱》,呈现出一幅生命史的巨大画卷。

文脉链接

千年古村展新颜

目前,湖镇围古村落正升级改造。据湖镇镇相关负责人介绍,依托于历史文化特色和天然资源优势,湖镇镇正将以湖镇围古村落为锚点,联动周边文旅资源,串珠成链,大力发展生态休闲旅游业。

近年来,随着乡村建设的发展,湖镇围的村容、村貌发生了翻天覆地的变化,基础设施建设基本齐全,“全村都通了路灯,道路硬底化,还建设了登山步道、法治广场、篮球场等,让村民的生活更加方便了!”胡锦鸿高兴地说。

“百千万工程”实施以来,当地更是加快了改造步伐,规划开展湖镇围古村落配套设施建设项目,主要改造内容包括休闲驿站、游客服务中心、古树公园、停车场等相关配套建设,将进一步改善居民的居住环境,展现湖镇围古村落特色。

湖镇围的更新只是湖镇镇深入实施“百千万工程”的缩影。作为博罗县中部工业底子最厚实、经济发达程度最高的工业大镇,湖镇镇文化底蕴深厚、旅游资源丰富、农旅项目多。

湖镇镇地理位置优越,地处粤港澳大湾区和国家5A级景区罗浮山重要地带,距罗浮山7公里、距博罗县城13公里、距惠州30公里、距深圳70公里、距广州100公里,便捷的交通把湖镇镇与珠三角核心城市紧密相连。

坐拥如此得天独厚的禀赋优势,湖镇镇如何盘活现有资源并串珠成链,争当“百千万工程”典型镇村的标杆示范?当前,当地推动镇域经济稳步发展,制造业根基进一步夯实;城镇建设提质增效,镇域承载力进一步提升;乡村振兴有效推进,城乡融合进一步发展。

值得一提的是,当地正实施美丽圩镇主街道风貌改造提升工程,结合独具特色的“千锣百鼓”文化IP,致力于将文德路打造成农文旅融合的特色商业街区,让游客群众足不出镇,就能实现“一站式”服务。

湖镇相关负责人介绍,接下来湖镇将大力实施旅游赋能、补齐农旅短板、非遗挖掘和宣传“三大工程”,以更高站位更大力度在推动镇域高质量发展中展担当、作示范,为博罗加快乡村全面振兴、扎实推进民生事业发展注入强大动力。

-

端午小长假即将来临 “新中式”旅游成出游新热点

2024-05-31 09:23:18 -

Tower Walk!广州塔邀您欢庆六一

2024-05-30 19:42:59 -

端午怎么过才对味?请收下这份广东龙舟打卡地图 | 请到广东看龙舟

2024-05-28 17:38:36 -

夏季音乐风在等你:国内外名团名家齐聚广州|2024广州艺术季

2024-05-28 14:11:59