广东省文物考古研究院水下考古研究所副所长肖达顺:

佛山南海窑址考古工作队不负众望

“抢救性”取得南海I号相关重大发掘成果

2022年7月1日,《佛山市南海区窑址考古工作取得重大成果——明确“南海I号”沉船部分陶瓷器的广东产地》一文在《中国文物报》公开发表,引起业内外轰动。近日,该文执笔者、广东省文物考古研究院水下考古研究所副所长肖达顺,接受了新快报《收藏周刊》记者的专访。

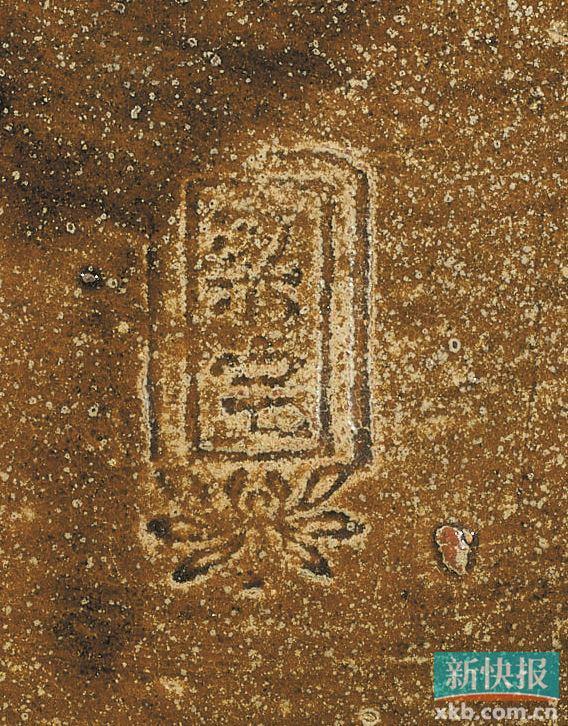

肖达顺回顾了这次重大发现的缘起,是广州南越国宫署遗址整理宋代地层和遗迹出土的陶瓷器时,通过考古类型学对比研究,发现大批肩部刻印字款或纹饰的酱釉大罐,与“南海I号”沉船和佛山南海奇石窑出土同类陶罐高度一致,与已有的相关考古报告的认识出现分歧。

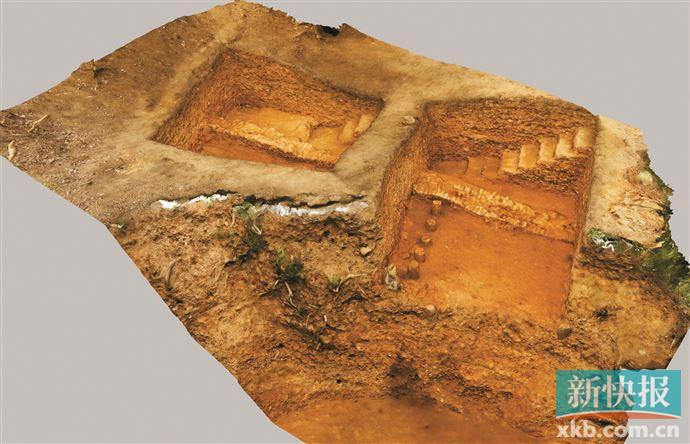

肖达顺介绍,2021年9月,广东省文物考古研究院联同佛山市博物馆、佛山祖庙博物馆和南海博物馆,组成考古队对南海区狮山镇奇石窑和里水镇文头岭窑开展区域性考古调查。其间发现三处因修路或民房建设等破坏暴露遗迹的遗址点,考古队迅速开展抢救性考古发掘并向国家文物局申请考古发掘证照,直至2021年12月调查发掘基本结束。

全程参与调查和发掘的肖达顺,向记者回忆了一个细节。他说,当时南海西门村村北的坡面上,几乎遍布一些“不起眼”的陶片,“当地居民已司空见惯”。“有位老乡想盖房子,他就想稍微对附近路面做一些平整处理,结果这一平整,部分遗迹就暴露出来了,人们发现了一条圆柱形的类似砖墙似的遗迹。”消息马上被各方知晓,“肯定是有窑了”,肖达顺解释,“要马上行动了,经向上级申请,我们启动了抢救性考古发掘程序”。“通过数月艰苦的田野考古工作,由我院以及佛山市博物馆、佛山祖庙博物馆、南海博物馆等业务人员全程参与的佛山南海窑址考古工作队,不负众望,取得重大成果。”

据了解,此次工作重新调查确认了南海狮山镇奇石窑和里水镇文头岭窑的基本范围,并采集了一批文物资料,掌握了两处窑址窑炉的基本形态;明确了“南海I号”沉船部分酱釉罐等器类产自此处。调查发掘证实,佛山南海地区窑业生产至少到南宋中晚期还有很大的规模,而且区域性分工较为明确,内销外贸市场方向和贸易线路较为清楚。

肖达顺介绍,根据对早期调查材料进行的化学分析,广州南越国宫署遗址与“南海I号”的酱釉器均来自佛山南海奇石窑和文头岭窑,不仅为后续研究提供了新的思路,也解决了学术界对南海I号沉船最后离岸港口,是否到过广州或珠江口等的争议。

链接

记者从广东省社会科学院历史与孙中山研究所(海洋史研究中心)获悉,2022年7月4日,国家社科基金中国历史研究院中国历史重大问题研究专项2021年度重大招标项目“明清至民国南海海疆经略与治理体系研究”团队、广东省社会科学院历史与孙中山研究所(海洋史研究中心)一行,前往佛山市南海博物馆调研,围绕南海宋代奇石窑、文头岭窑考古新发现及其与“南海I号”沉船关系等问题展开座谈。以下援引部分与会专家的论述。文字来自该中心“海洋史研究”公众号。

奇石窑与“南海I号”研究的总目标,就是加深对广东与世界海上丝绸之路地位的认识。

——广东省文物考古研究院李岩研究馆员

要解决此次发掘整理的相关问题,希望不要拖太长时间,奇石窑发掘有紧迫性,对我国海丝申遗有巨大推动作用。

——广东省文物考古研究院副院长崔勇

此次的发掘成果,有望成为引发带动多学科合作、多领域交叉、多方面共进的学术创新增长点。

——国家重大项目首席专家、广东省社会科学院历史与孙中山研究所所长、海洋史研究中心主任李庆新研究员

“广东罐”研究可以向明清时代延伸。

——广东省社会科学院海洋史研究中心周鑫研究员

(图片由广东省文物考古研究院、南越王博物院、佛山博物馆及受访者提供)