戴平万

我的舅父戴平万,1926年毕业于国立广东高等师范学校西语系(中山大学前身),因为他在大学毕业前就已参加中国共产党,大革命高潮时曾回潮州作公开讲演,热情宣传马克思主义,后来,政局变化,白色恐怖严重,他就再也不能回家,所以我从未见过他。但小时候,我常听外祖母讲他青少年的故事,知道他自幼好学,聪慧过人,喜欢文学,中学时就已读了许多中外文学名著,写诗填词,也很有灵气。由于客观政治环境的关系,家中长辈对他参加革命一事却从未提及,所以在我们诸表兄弟姐妹中,他既是我们童年的“楷模”,但他的从不归家也成为我们心中一个解不开“谜”。

1949年潮州解放以后,宣传队敲锣打鼓来总兵巷外祖父家挂光荣灯,我才从舅妈口中知道一些舅父参加革命前后的简况,而对他的文学创作和在革命文学运动中的贡献,家乡的人并不知道,我也从未听说过。1953年,我考入中山大学中文系,听我父亲抗战时的好友杨樾叔叔说,广东省文教战线的领导杜国庠厅长在打听戴平万的后人,说戴平万是上海“左联”时期有影响的作家,发表过《陆阿六》等系列小说,还有译作和论著问世,但我在中大图书馆向学生开放的书库中没有查阅到有关他的资料。1980年,我在《文学评论》第二期上读到著名剧作家夏衍写的纪念“左联”成立50周年的回忆文章,他在回忆“左联”成立前后的情况时,特别提到1929年4月,他在上海和戴平万等一起参加筹备成立“左联”工作,戴平万是“左联”的十二个筹委之一。他在文中还说:1930年3月2日“左联”成立大会召开前一天,是他和戴平万等四人,从北四川路到窦乐安路的交界,进“艺大”检查会场的布置和安全保卫工作情况。此外,在1980年第四期的《新文学史料》上,长篇小说《红日》的作者吴强写的《新四军文艺活动回忆》一文中,也回忆了1940年戴平万在苏北鲁艺执教和党校任副校长时给他留下的良好印象,还描述了1945年戴平万在根据地溺水去世的情景,字里行间不无敬佩和惋惜之情。从这些信息里,我才逐渐了解到舅父在20世纪三、四十年代革命文学运动中的贡献。

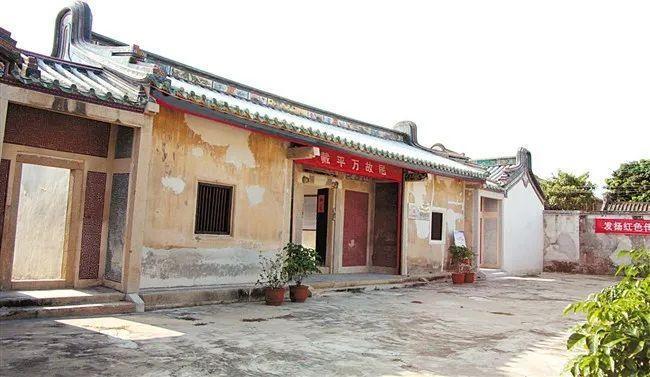

戴平万故居

之后不久,中国社会科学院文学研究所张大明先生听说我是戴平万的外甥女,给我来信,告知他们所承担的国家“六五”社科基金重点项目《中国现代作家研究资料丛书》中,有一个子项目“戴平万研究”,希望我能承担这一子项目。他在信中说:“戴平万是‘左联’时期一位有相当影响的作家,不能让他长期‘空白’下去,应该通过搜集、整理有关他的研究资料,为这一时期的文学史补上一笔。”我认为这是我了解舅父文学人生和革命历史的一个极好机遇,但因其是现代文学史上的一个“空白”点,就必须做大量的调查研究工作,在时间和精力上都不是我一个人能够承受的,内心十分矛盾。我把这一信息和自己的想法告诉系里担任中国现代文学史课的黄仲文老师,他认为这是一个很有意义的课题,表示愿意和我合作,一起搜集、研究戴平万的资料和作品,共同承担社科院文学所的这个子项目。于是,我们利用课余时间和寒暑假,从南到北展开调查,通过对舅父不同历史时期的同事、朋友的采访笔录,梳节核实,了解他在政治环境比较复杂时所使用的几种笔名,如平万、万叶、岳昭、君博、庄错等,在各地图书馆查找他的作品,对他的生平和作品资料按编年史系统整理,努力还原他的历史面目。

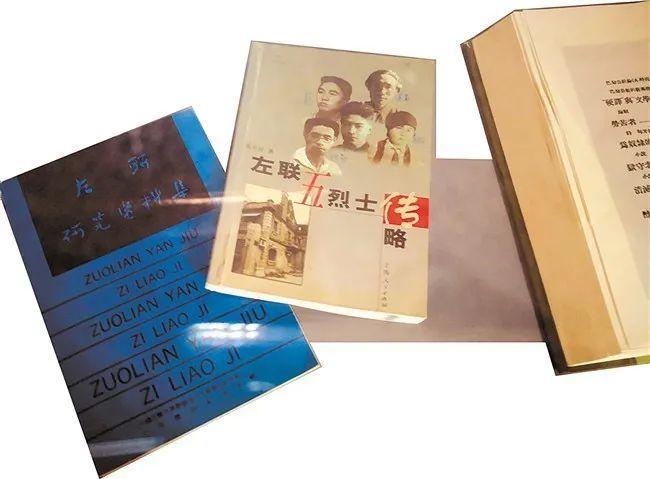

左联研究资料

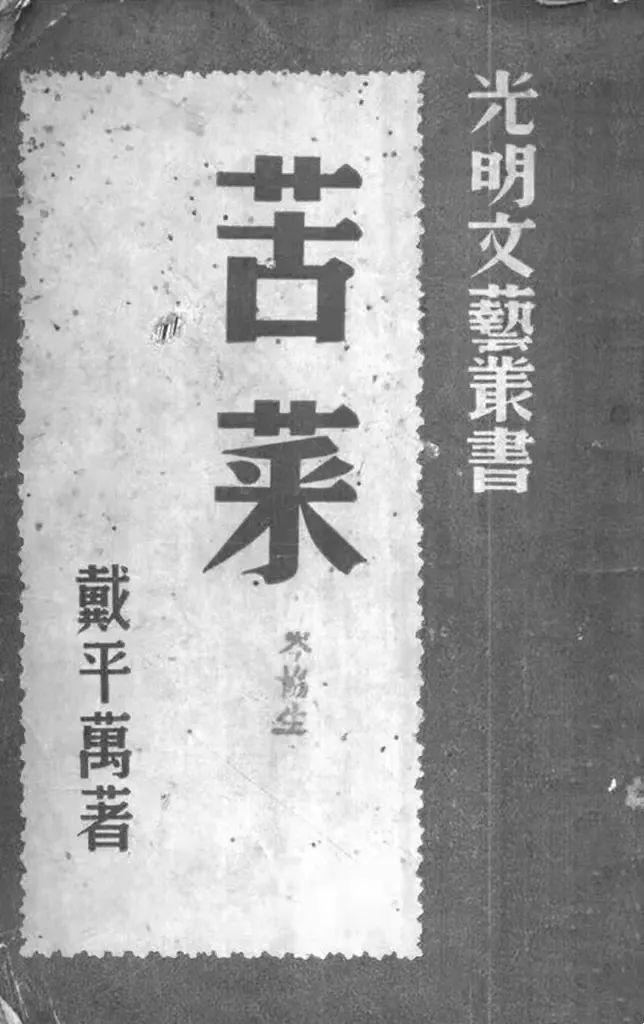

在这个过程,我们得到许多当年和他一起工作的老作家、老同志的关怀和帮助,王元化、蒋天佑、蒋锡金、肖岱、唐康、秦静等舅父生前的战友为我们提供了许多不为人知的资料。由于当时还没有电子工具,有些杂志因原来纸质不好,存放时间太长,有关单位不让拍照和复印,一切都靠手抄,工作量极大。在上海调研时,有些史料因为未经过整理甄别,还没有向读者开放。经王元化先生鼎力帮助,亲自给上海图书馆、徐家汇图书馆等文化单位打电话推荐,有关部门都为我们提供各种方便条件,使我们能够阅读、抄录和复印到他的绝大部分作品。如舅父在1928年至1930年先后发表于《太阳月刊》《我们月刊》《新流月报》《拓荒者》《海风周报》上的20多篇小说和译文,还有散见于其他报刊上的散文随笔、文学评论和学术文章。我们还搜集到他这一时期出版的短篇小说集《出路》《都市之夜》《陆阿六》和中篇小说《前夜》,译作《求真者》(辛克莱著)和理论著作《俄罗斯的文学》,只有中篇小说《荔清》,至今未能找到。后来,我们还得到中山大学金钦俊教授的帮助,在中大书库里找到他1941年2月在上海光明书局出版的短篇小说集《苦菜》,这也是他生前出版的最后一个小说集。

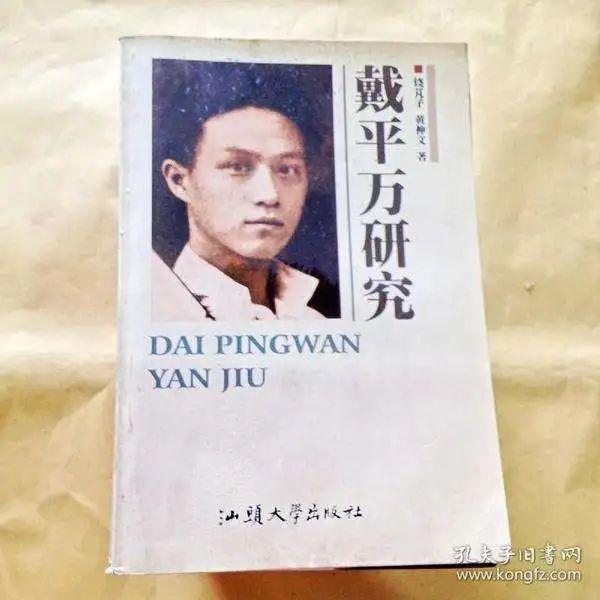

正是在许多革命老前辈和有关文化部门专家、文友的支持帮助下,我们在搜集到大量资料的基础上,编写出《戴平万年谱》《回忆戴平万》《专家学者评论戴平万的创作》《戴平万文学著译目录》《戴平万未结集文章选录》等资料;撰写了《戴平万的生平和创作》《三十年代“左联”作家戴平万》和《戴平万的一段文学活动》(主要是介绍戴平万在上海“孤岛”的文学活动);还在原版《苦菜》所收六篇作品基础上,加上我们后来搜集到的同时期的九篇作品,编辑了新版《苦菜》。1983年,我们按时完成中国社会科学院文学研究所委托的这个子项目,验收时,张大明先生对我们的成果有很好的评价,认为我们的研究“填补了中国现代文学史上的一个‘空白’”。我们的研究成果后来结集为《戴平万研究》一书,于2000年由汕头大学出版社出版。我们编辑的新版《苦菜》,也在此前由海峡文艺出版社于1992年出版。

《苦菜》书影

在这一项目的调查和研究过程,有几位老前辈的访谈给我留下特别深刻的印象:首先是与王元化先生的访谈。他在访谈中深情地回忆了上海“孤岛”时期与舅父的一段不同寻常的文缘。他说那时自己还是一个二十岁的文学青年,写了一篇近乎处女作的论文《鲁迅与尼采》,舅父看了,却十分称赏,将其刊登于《新中国文艺丛刊》第三辑上,还在编后记中特别写了一段嘉奖他有严正治学精神的话语。对此,他一直铭记在心!他认为舅父是一位很提携年青人、学养丰厚的人。再就是舅父中学、大学的同窗好友洪灵菲烈士的夫人秦静阿姨,还有舅父在上海“孤岛”时期地下党战友、原中共浙江省委书记林淡秋老前辈的夫人唐康阿姨,前者很早就认识我舅父和舅妈,两家人还曾住在一起,有很深的友谊;后者曾是舅父在上海地下党工作时的交通员,她们接受我采访时,都通过不同的具体事例,谈到舅父的儒雅、谦逊,他的诗人气质,以及待人的热情和坦诚,对他的文学修养、学养极其钦佩!这使我联想到戴家几代人的诗书传统,舅父虽然年青时就参加革命,但家学渊源的文化基因还是在他身上得到承传和发扬。

此外,1982年我们在与王元化先生和唐康阿姨先后的访谈中,他们都提到林淡秋老前辈生前告诉过他们:戴平万曾被党派往东北从事抗日救亡活动,一度任当时中共满洲省委书记刘少奇的秘书。但我们在后来的调查中,未曾找到佐证此事的有关史料,所以在编写《戴平万年谱》时,只通过他们的回忆间接转述,对他参加东北抗日救亡活动情况也因不了解而未能展现。对此,我一直存有憾感。去年,从作家出版社出版、潮州市社科联和市委党史办联合编写的《左联潮州六杰》一书中,看到有关上世纪三十年代舅父在东北从事抗日救亡活动的详细记述,包括舅父“曾任满洲省委书记刘少奇的秘书”,后“任哈尔滨地下总工会(中共满洲省委)宣传部长”,与时任省委书记兼组织部长罗登贤、省委女工部长赵一曼“共同领导东北地区的工人运动和反日罢工,共同创建东北抗日联军。”这是该书编著者搜集到的重要资料,十分可贵,它为我们著的《戴平万研究》填补了一个空白的“点”。但书中所写舅父赴东北时间是“1930年至1934年间”,比较笼统,根据我舅妈(戴平万夫人)的回忆,舅父是1932年农历端午节后被党派到东北参加抗日救亡工作,1934年遭日本人驱逐返回上海。但因上述书中所用资料未有注明出处,故难以作进一步查证。

《戴平万研究》书影

岁月不居,生命有涯,舅父离开人世已经67年,他逝世时只有42岁,在他短短的一生中,有一半的时间是在血与火的斗争中度过的。众所周知,三十年代的中国左翼文艺运动,被史家称之为“中国现代文学史上最光辉的一页”(贾植芳语)。作为“左联”最早的盟员之一,舅父的文学思想和创作主要属于这个时期,他还参与了“左联”组织的许多文学活动,“左联”十年,是他创作最旺盛的时期,他的重要文学作品都是在这段时间创作和发表的。但他的文学影响和贡献并不限于“左联”,在抗战时期的上海“孤岛”,作为上海地下党“文委”的领导者之一,他也一直战斗在最前线,是一位在“孤岛”抗战文学中颇有影响的作家。而且从近期新展现出来的有关资料看,他还是东北地区工人运动的领导者和先驱之一,曾为东北抗日武装的创建和发展作出重要贡献。他最后在上海“孤岛”时期出版的短篇小说集《苦菜》,收入该书的作品,都是取材于“九·一八”事变后东北人民的生活和斗争,无论在思想深度上和艺术造诣上,均标志着作者在创作道路上已进入了一个新的阶段。但由于他去世早,在战乱中许多作品、资料散佚严重,在上世纪80年代以前,一直为史家们所忽略。如今,他已长眠地下多年,在似水的流年中,他的那些以往不为人知的史迹,再也不能因时间的侵蚀,人事的代谢而有所磨损。作为他的一个晚辈,在这清明时节,人们都在纪念自己的先辈亲人的时候,以此文表示我内心深处对舅父的缅怀和敬意。

2012年4月4日

注:上海“孤岛”时期,是指1937年11月12日至1941年12月7日,上海四周已沦陷,租界成为当时的特殊区域,中国共产党利用这弹丸之地为据点,团结留在上海的进步作家,编印抗战书刊,采取各种灵活方式,进行抗战活动。

原文载于《韩江》2012年第3期

饶芃子:潮州人,暨南大学文学院中文系教授、博士生导师。广东省首届优秀社会科学家,曾任暨南大学副校长、中国世界华文文学学会会长、中国比较文学学会副会长。著有《中西比较文艺学》《比较诗学》《比较文学与海外华文文学》《世界文坛的奇葩》等16部著作(含合著),主编海外华文文学学术丛书等多种,发表论文300多篇。主持国家社科基金重大项目等十多项。