雕塑家潘鹤在广东无人不晓,他的《广州解放纪念像》、《开荒牛》、《珠海渔女》成为广州、深圳、珠海的城标;他的《艰苦岁月》被中国军事博物馆收藏,进入教科书,是红色文艺的重要标志之一。

初春羊城,一个阳光明媚的下午,应邀访问地处珠江南岸海珠区的潘鹤雕塑艺术园。

园子不大,却让人眼前一亮:绿树葱茏,水榭亭台,众多雕塑错落有致地摆放园中。艺术氛围仿佛从天而降,浓烈而迷人;阳光之下,各色雕塑,熠熠生辉,大放光彩。

潘鹤少年英雄,成名作之一《当我长大的时候》创作于1952年,时年27岁。作品由毛泽东主席亲自审定,主席看后建议取消二童背后站立的教师。潘鹤接受建议加以修改:仅留下两位儿童的形象——使得作品主题更加突出,并留下想象空间。

艺术园潘鹤艺术馆潘奋馆长说:父亲有幸与毛主席合作了这尊雕塑作品——参与当年苏联政府主持的东欧雕塑展览,由国家选送参展。

可以说,这是潘鹤创作历程的三个高光时刻之一。另外两个达到共和国层面:一是《艰苦岁月》;二是抗日战争胜利70周年纪念章,选用《大刀进行曲》作品为图案。

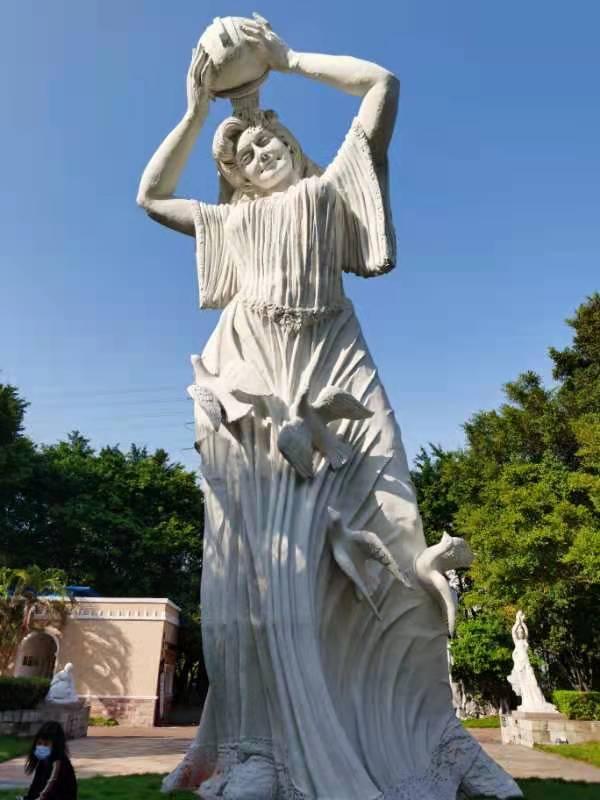

《水来了》表达维族少女幸福喜悦,水波与裙纹相映成趣;《销烟》取材林则徐虎门销烟历史事件,巨大烟枪拦腰截断,妙在折而未断,让人联想历史跌宕起伏。

为深圳特区创作的《自我完善》,原作有女版与男版,既有特区的精神探究,又有一层人生哲理蕴涵其间。

创作于1994年的《重逢》,高大的观音美丽而慈祥,温暖的怀中有一白色天使,小天使下侧两只和平鸽,和平鸽下方一只仙鹤。此作应珠海旅游部门委托创作,现立于珠海淇澳岛上。

在馆长潘奋的介绍中,这部作品蕴含了潘老生命中一段初恋:13岁的少年潘鹤与表妹情投意合,但遭家庭阻挠,爱情夭折,表妹远嫁他国,渺无音讯。

痛苦失恋的少年整整50年后方得知恋人下落,重见表妹,旧情难忘,遂有《重逢》面世——艺术救赎了半世恋人。

“白色天使”寓意初恋表妹,而“翩跹之鹤”就是雕塑家本人。观音、天使与仙鹤的东西方艺术组合,寄托了“重逢”的意境。

在潘奋绘声绘色的描述中,《重逢》与初恋表妹的故事蒙上一层神奇色彩——

潘老在珠海遇到一个小女孩,叫灵鸽,由此获得一种声音的召唤,仿佛神启。生命体验、创作灵感、艺术表达,三者关系如何:水到渠成,电光一闪,拨云见日?令我遐想无边。

《重逢》1997年建成,雕塑位置刚好处在香港和澳门之间。作品具有三层含义:爱情的重逢、人神的重逢、香港回归祖国的重逢。

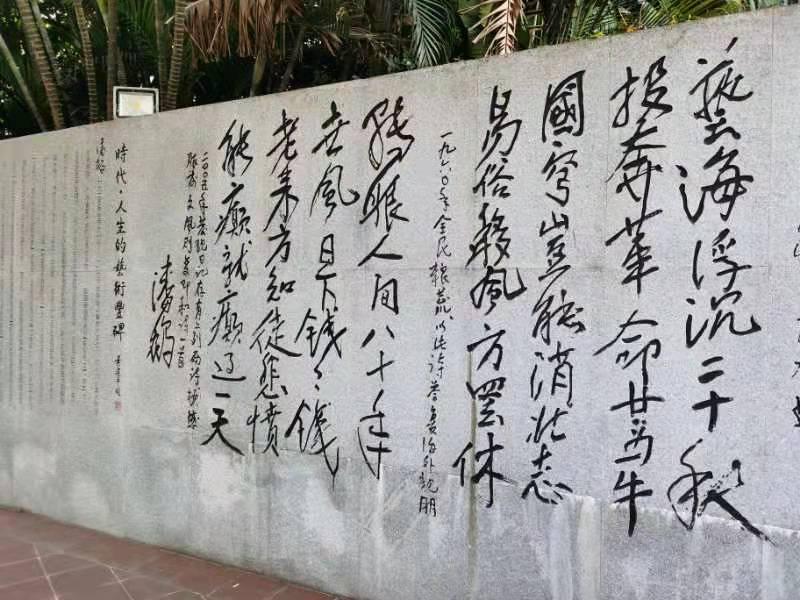

执着于“自以为是”,特立独行,艺术家激情与风骨,贯彻潘老一生。分别作于17岁、1960年、改革开放以后的三首诗,活托出潘老艺术家性情与襟怀,亦让我咀嚼再三。

我读《潘鹤少年日记》,与作品相互印证,可以见出抗日战争对其成长的重要作用。惊恐中有坚强,苦闷中有自信,乱世中有一道青春的光。

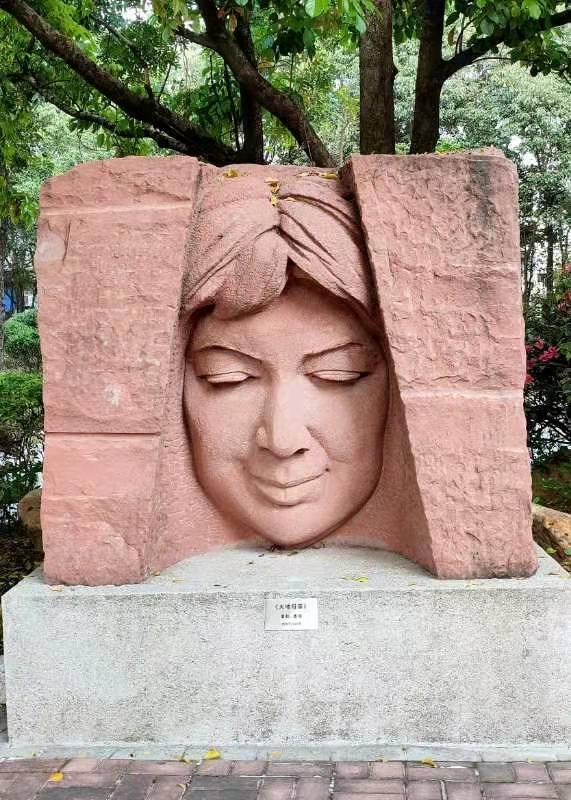

潘老一生创作了大量跟广东有关的题材,比如客家迁徒图,比如广府人,比如珠玑巷,比如南越王宫双虎,比如六祖惠能。

《客家母亲》创作于2008年,立于广州梅州客天下文化广场。而深圳拓荒牛、珠海渔家女、广州解放纪念则全部座落显眼夺目处,享有极高知名度。

它们都是雕塑家潘鹤献给故乡的一份礼物,恰如他的一幅雕塑题名《故土的召唤》。

艺术园中有一座四层白色小楼,是按照潘老生前喜欢的澳门风格建造——潘鹤艺术馆。天井式结构,天窗巨大,屋顶悬挂一白色小天使;西式落地窗户,可以清晰看见园内景色。

馆内汇集了潘老所有重要作品、创作年表以及部分生前使用过的实物。就近观看,配合文字,更深了解大师的内心世界与审美追求。

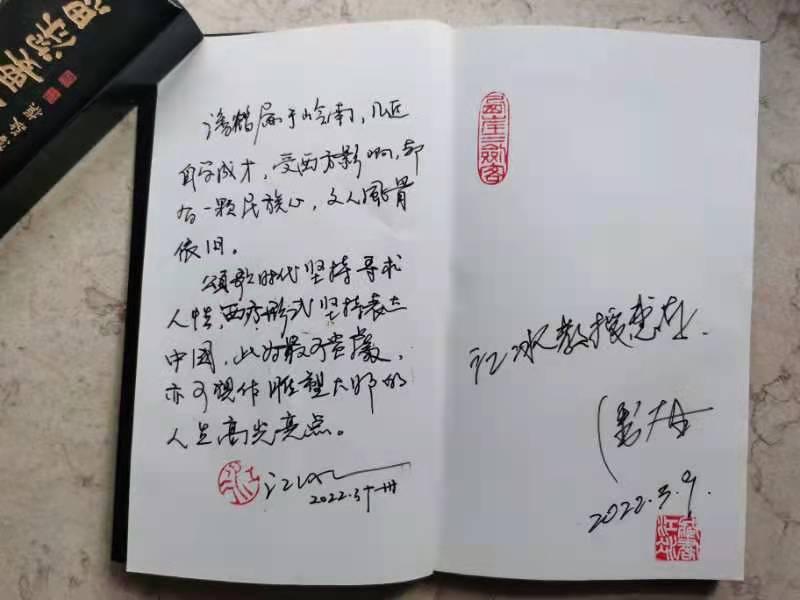

潘鹤籍贯广东南海,广州长大,香港澳门生活学习,少年潘鹤第一次在澳门看到西洋雕塑——雕塑艺术形式和审美属于西方——他从小仰慕意大利文艺复兴伟大艺术家米开朗基罗和法国著名雕塑家罗丹。但潘老雕塑作品的内核却是属于岭南、属于中国、属于中华民族。

潘老曾形象地说:岭南属于“基围虾文化”。基围虾早上喝咸水,中午喝咸淡水,晚上喝淡水,珠江潮汐与大海息息相通;广州、广东、岭南,也是在咸淡水中成长,一向接受海洋文化,受外部世界影响。所以,岭南雕塑自有一番与北方不同的风采。

简而言之,成长于广东的潘老,既属于岭南,更属于中国与世界。其艺术成就——恰如媒体评价:他的一尊尊厚实的作品已经紧密楔入当代中国社会进程当中,和“解放”“革命”“英雄”“改革”等一系列宏大命题息息相关,成为共和国显著的文化符号。

羊城暖阳之下,艺术园不大,却有万千风景,春风浩荡。向已故雕塑家潘鹤大师致敬,斯人已逝,精神与作品长存。

2022-3广州

江冰,文化学者,专栏作家,文艺评论家。广东财经大学教授、广州岭南文化研究会会长,广州都市文学与都市文化研究基地首席专家,广州市人民政府聘任广州城市形象品牌顾问。中国小说排行榜评委。入选中国作家协会新锐批评家、广东省十大优秀社会科学科普专家、中国哲学社会科学界最有影响力学者。著有《浪漫与悲凉的人生》《中华服饰文化》《新媒体时代的80后文学》《酷青春》《这座城,把所有人变成广州人》《老码头,流转千年这座城》等。