三八节的话题,从我的外婆说起:我在军队大院长大,这使我成长环境里没有祖辈和街坊这样的角色。直到上大学,我才比较长时间地与我的外婆相处。她的讲述让我知道了家族过去,也促使我个人文学阅读与中国历史产生了紧密联系。

我的外婆1911年出生在一个比较富有的家庭,上世纪二十年代读了内地省城著名女子中学,这在当时算是接受了较高水平教育。但后来,她回归了家庭,做了一辈子家庭妇女。与她一辈的姐妹大多也没有走向职场。

外婆有位堂姐——我们叫她好婆,读了师范,出类拔萃。她的父亲是一位教育家。好婆从师范毕业后,她父亲就要她嫁人,她不愿意,那时开始提倡自由恋爱,于是她就抗婚。她的姐妹在结婚前夜给她穿了七套衣服,每一套衣服都用针线密密地缝起来,以此表示抗婚。

第二天早上,家人大惊失色。她父亲还是一个比较开明的人,最后被迫同意了退婚。这在当时是震动四邻的大事。好婆后来成为内地省会城市的第一位中学女教师。

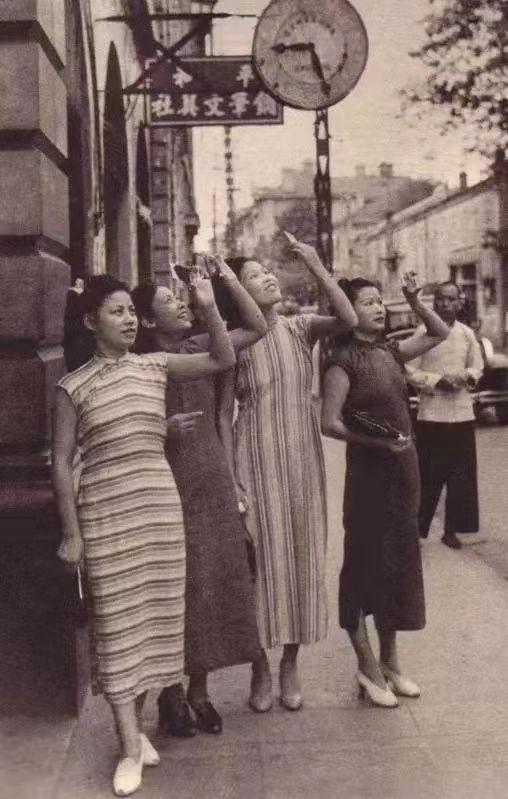

回望历史,二十世纪中国女性的成长均与城市相关。逃离传统生活的乡村,进入个性解放的城市,恰好成为女性千载难逢的机会。

虽然内地城市在相当长的一段时期,还是“都市里的乡村”,但还是为中国女性摆脱女儿、妻子、母亲等“三从四德”观念下的传统规定角色,实现经济与人格独立,提供了机会。

除了女性快速成长外,我们还要谈谈“女性与城市”——女性与城市关联非常大。

首先,从女性进化论上来讲,女性解放,女性的人格独立、经济独立,都是城市为其提供了平台和机会。

中国乡村几千年的封建传统,让女性长期被困在被“三从四德”教条束缚的传统角色平台上,这一平台到人口流动的城市就被逐步解构化解。

当然,并非一蹴而就,中国的城市在“都市里的乡村”延宕许久,乡村的女性规范依然延续。

上世纪80年代以后,随着全球化浪潮,世界走向中国,中国走向世界——城市化进程突飞猛进,女性突破了传统妇女角色,进入职场并成功获得“城市角色”。其精神独立逐步赢得社会尊重,形成温婉却坚定的“中国式女性主义”。

如果说,舒婷《致橡树》喊出了改革开放之初中国女性的心声;那么,广州张欣、张梅、黄爱东西等女作家的作品则全面勇敢地进入日常世俗,第一次有力地回答了鲁迅时代“娜拉出走后怎么办”的“时代之问”。

在我看来,她们的文学创作更类似一种表白与宣言:在伟大的城市中重建当代女性的自我——“我不属于谁,我只属于我自己”。

不过,与其他城市不同,广州较早开始都市化,羊城恩宁路骑楼街一带有不少历史印记。近代以来,从“西关小姐”的年代,广州的女性就开始走向社会,可谓领风气之先。

可以说,21世纪女性的快速成长——大有超越男性之趋势。

其次,非兵器非体力时代为女性提供历史机遇

上世纪80年代初,我开始在中文系教书的时候,就发现女生的优势已经出现:人数与男生相当,学习成绩占据全班前十。

当然,也有人说这是因为中国教育属于记忆型,比较适合女性。此说法没有科学根据。

如果以1907年清政府正式下文同意开办女学——女性有受教育的权利为起点话,女子教育仅走过100多年的历史。

但有目共睹的是,当代女性成长非常快,在男性擅长的领域,女性一样可以取得成就。一些比较优秀的女性甚至开始抱怨:男性成长太慢,跟不上她们的步伐。

这是一个有意味的现象。

女性可能更适应崇尚合作、分享与服务的非兵器非体力时代,刚柔相济成为职场最佳性格。

第三,中国当代女性自由解放仍需全社会共同努力

中国妇女解放或者说中国女性社会身份的进化——从传统规定的角色到今天的现代女性,其实也只用了一百年的时间。

传统与社会似乎都还没有做好心理准备,接纳新生的女性。女性尽管有从妇女节、女神节、女王节的命名变化,女性尽管已经相当勤勉努力,但成长历程还是会面临教育、职业、爱情、婚姻、生育等种种社会问题。

女性真正享有与男性同样的权利与机会,仍需要全社会共同努力!

2022-3-7广州

江冰,文化学者,专栏作家,文艺评论家。广东财经大学教授、广州岭南文化研究会会长,广州都市文学与都市文化研究基地首席专家,广州市人民政府聘任广州城市形象品牌顾问。中国小说排行榜评委。入选中国作家协会新锐批评家、广东省十大优秀社会科学科普专家、中国哲学社会科学界最有影响力学者。著有《浪漫与悲凉的人生》《中华服饰文化》《新媒体时代的80后文学》《酷青春》《这座城,把所有人变成广州人》《老码头,流转千年这座城》等。