2019年底,应邀出席深圳论坛。主题报告会发言者四人:主办方广州代表,全面嘉奖深圳;北京大学学者谈深港关系:局部的祸是整体的福;上海学者直言:深圳被不断戴冠加冕平添”国际焦虑”;而深圳本土学者则埋头谈深圳考古,确认深圳乃历史底蕴之城。报告会在著名的阳光大酒店地下一层会议厅召开,神奇的“魔幻感觉”扑面而来,吻合“奇迹之城”气质。胡野秋先生的新作《深圳传》(新星出版社2020年出版)则将我的魔幻感觉延续并引向一种豁然开朗、宏阔辽远的境界。

一、打一副好牌,用“名词”连缀历史

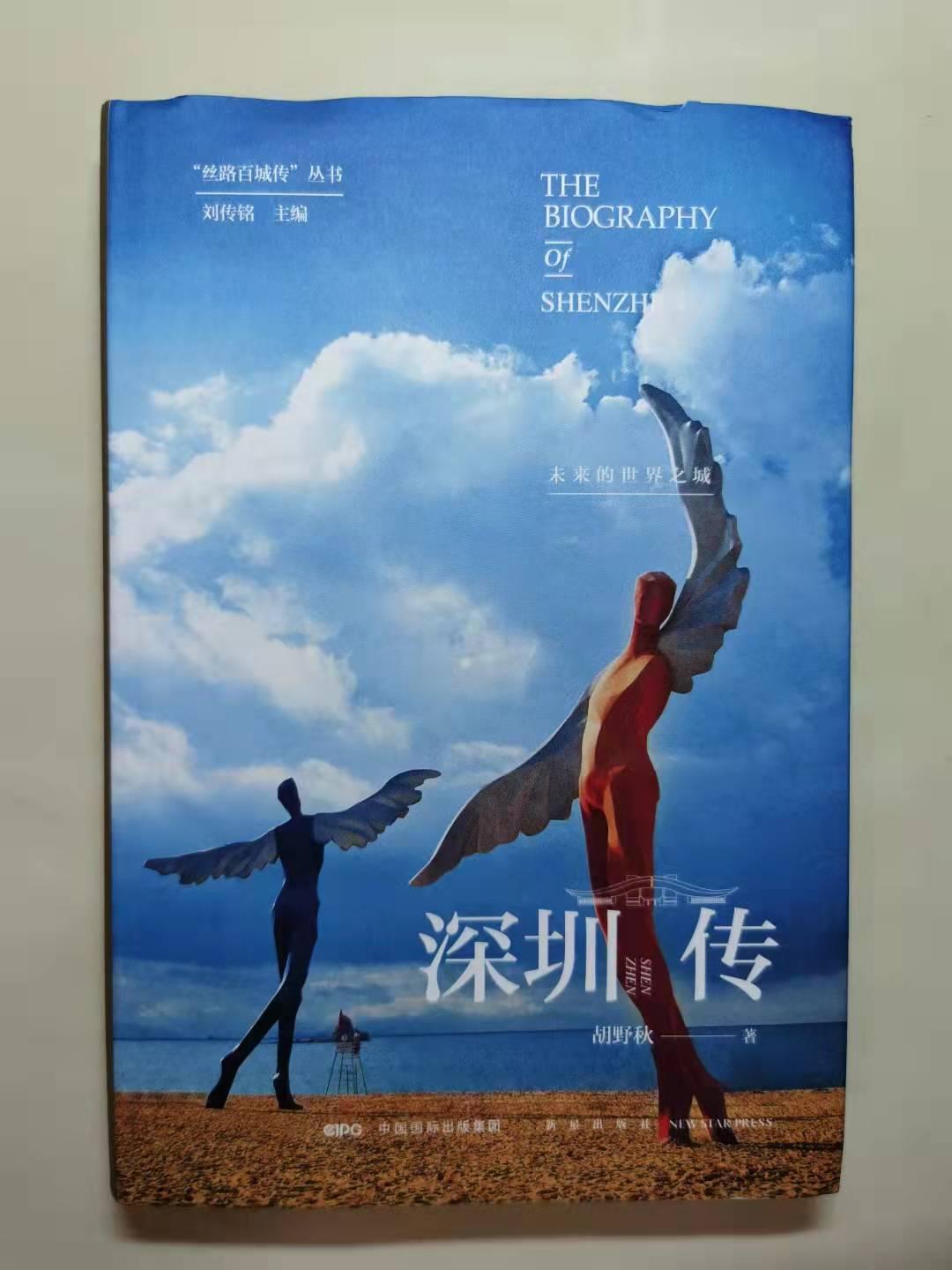

打开胡野秋的《深圳传》,扑面而来就来流荡于洒脱清新文字间的一股海风,抓眼球的一系列名词在目录中浮现,凸显出深圳的时尚性和先锋性。比如,“一夜城”就巧妙地与“一位老人在中国南海边画了一个圈”的历史连缀;“一匹黑马”则与政治家、企业家、理论家、艺术家设计出来的奇迹之城迅速沟通。

对深圳“关键词”的不懈寻找,也是深圳名片的不断推出,许多的比喻都准确而精当地凸显了这座城的气质和精神。比如说在“城市魔方”中,对深圳城的不确定性和不可描述性的精彩阐释:把“北上广”比喻为长篇小说,而深圳则是“一出没有场次的先锋话剧”。

更为巧妙地是,将深圳比喻成一条鱼,一条飞鱼——具象抽象结合,诗意悄然生成。第一眼,目录中的许多名词,就连缀起城市的历史。比如,大盆菜、基围人、红树林、美食街、中英街、麦当劳等等。当然,名词背后支撑着自信底与气。野秋深知自己手中拥有一副好牌,兴致勃勃,可以尽情挥洒。

二、抓取历史细节,“散点透视”城市

作者野秋在深圳生活多年,在媒体做记者、当过主持人,并写书研究深圳。对深圳的历史了如指掌,亲身体验。所以,在写城市历史的时,能够巧妙地抓取历史细节,对其进行描述和阐释。比如,邓小平为深圳题词就颇具戏剧性:视察深圳,邓公沉默不语,离去后方题字充分肯定,让深圳人心中“一颗石头落地”;1992年再次南巡,不停讲话——细节比较,切准了深圳特区成长的历史脉搏,对于深圳“奇迹之城”的今生前世有了一个传神的表达。

再比如,广东非遗项目下沙村“大盆菜”,描述深圳原住民。与此相映成趣的是对“基围人”的描述,他们如何成长为名副其实的深圳人,一步一步,水到渠成。还有对“城中村”的情色想象,颇为风趣地将握手楼之间的距离,比喻成情人间接吻。

八卦一路美食街写得活色生香:从岭南一直吃到东北,从大陆一直吃到台湾,甚至从国内一直吃到东南亚。以此表达做作移民城市,食客来自四面八方,以及他特殊的国际性。而沙头角中英街的详细描述,如临其境地将当年深圳与香港的奇妙关系,表达得栩栩如生。

值得肯定的是,在这样的一种历史描述中。作者并不回避第一人称“我”,强烈印现场感呈现出历史的真实与权威。同时,也让读者迅速接近历史,没有丝毫的隔膜感。

三、文化立市,现场感与思考相映生辉

在我看来,《深圳传》最为精彩处在于从文化角度思考深圳。比如作者对深圳“主流文化”的寻找就耐人寻味:“主流文化”就是没有主流,没有主流的主流文化就是深圳。作者认为深圳不必要重复他人,具有一个独一无二的不可复制的文化结构。什么结构呢?作者用“杂交文化”、“骡子文化”、四方杂处、融会贯通来描述。对深圳的先锋性、时尚性、开拓性、实验性,作者显然寄予了自己多年的思考。这种思考与此书强烈的现场感相映生辉,相得益彰,构成此书的亮点与深度。

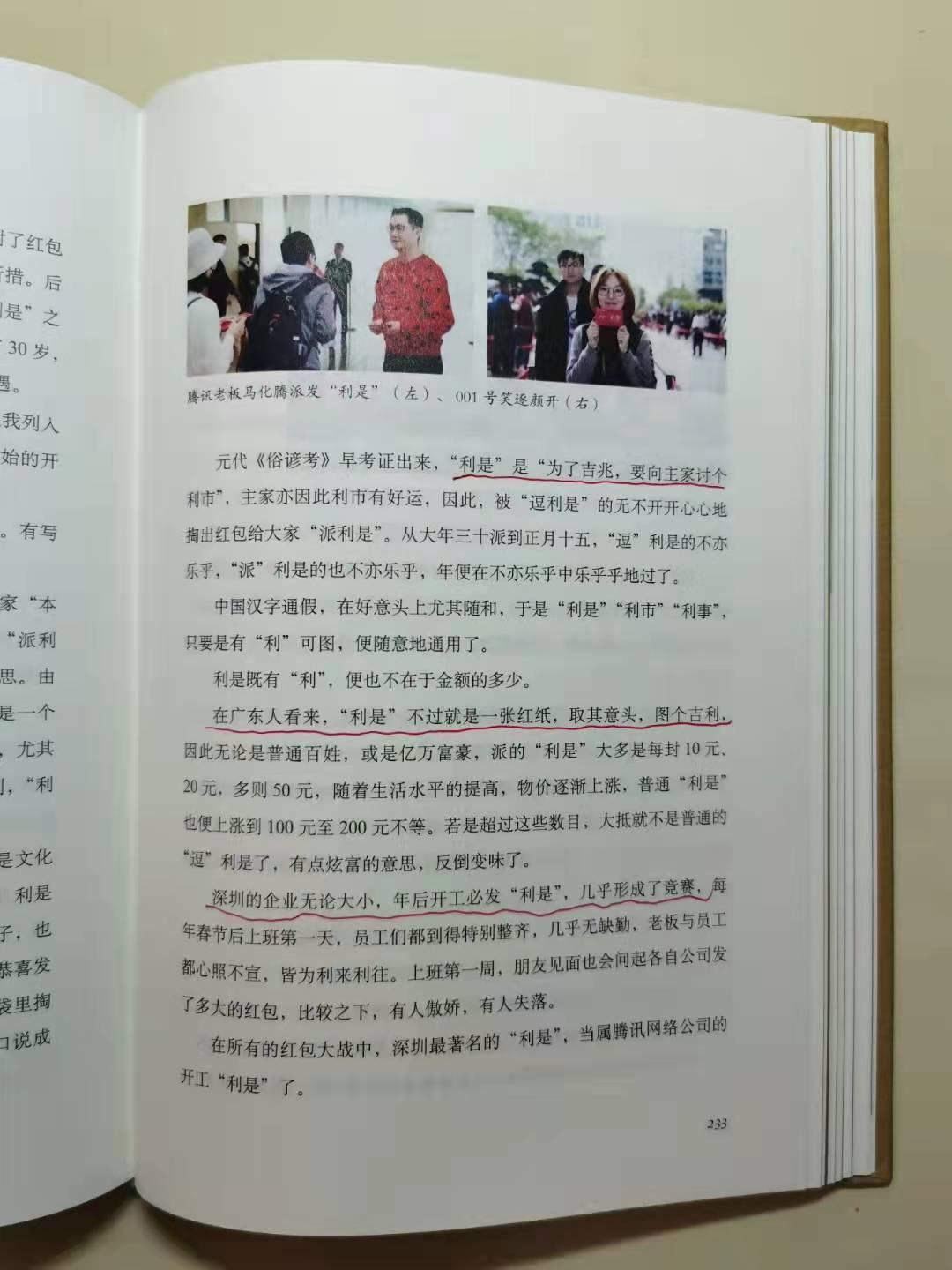

思考亮点俯拾皆是,比如在购物中心的茶社与街头巷尾凉茶铺的江湖,一个是“品味”,一个是“良药”;而大陆第一家麦当劳以及后来的星巴克,则是深圳人对接全球生活方式的“速成班”与“升级版”;对方言的思考亦不乏深刻,作者不但反对消灭方言,而且站在一个高度——肯定移民社会造就的丰富,连同他们的方言饮食以及所有的生活方式都值得作为文化传统承续下来,而它们的融会贯通恰好是对深圳丰富性的一个塑造。

再如,他对深圳红树林的意义的提升:红树林守护着海堤,志愿者守护着人群,当一种植物的特质投射到人的行为上便形成城市的性格,“红树林精神”成为深圳引为自豪的城市精神。“因为一片林,爱上一座城”——野秋深情地写道,不矫情,很真挚。深圳特区,聚集各路英雄,可谓群贤毕至。但野秋大笔一挥,只取二人,选择何其果敢,见出徽派文人的率性与才情。

深圳与作者已然“第二故乡”,而恰恰因为深圳热爱贯穿始终,方成此书激情洋溢,开朗明亮,气势磅礴,举重若轻,有点有面,现场感与思考交相辉映,文化大散文与非虚构文学气质融合之艺术风格。全书收尾于大湾区,城市之光照向世界与未来,令人向往,前景美好而远大。

2022-1 广州

江冰,文化学者,专栏作家,文艺评论家。广东财经大学教授、广州岭南文化研究会会长,广州都市文学与都市文化研究基地首席专家,广州市人民政府聘任广州城市形象品牌顾问。中国小说排行榜评委。入选中国作家协会新锐批评家、广东省十大优秀社会科学科普专家、中国哲学社会科学界最有影响力学者。著有《浪漫与悲凉的人生》《中华服饰文化》《新媒体时代的80后文学》《酷青春》《这座城,把所有人变成广州人》《老码头,流转千年这座城》等。