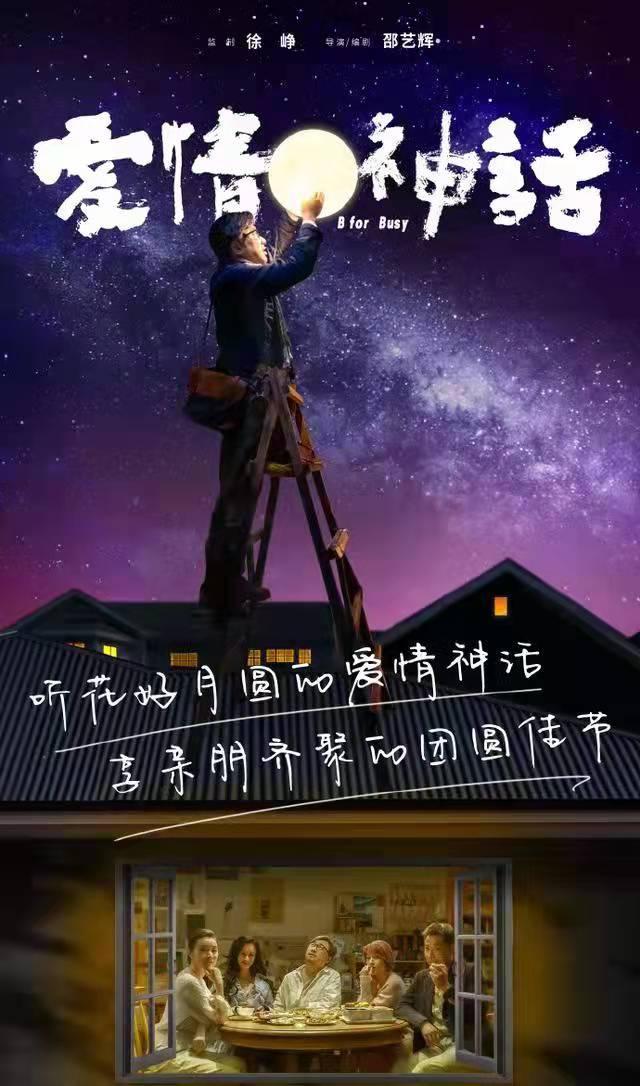

一位具有老克腊气质的老年上海人、一位中年的新上海人,同时向我提及《爱情神话》这部新映影片,他们怂恿我去看一看“上海人骨子里的一种东西”。

于是,我把新年第一时间给了她。在影院轻松的笑声中观摩,一种不可名状的情绪弥散心间:这到底是什么样的东西呢?

所有关于上海的印象纷至沓来,甚至我所熟悉的上海人也在心间逐个浮现,排队甄别。

什么才是上海?一座“十里洋场”,一座充满租界的“东方巴黎”——中国典型的一线“魔都”。

我的上海文友阿勇认为:这是多年来第一部反映纯上海社会生活的电影;洋气+烟火气,精明+距离感,克腊+买汰烧——构成上海的内涵。

让我联想起了张爱玲、王安忆,想起了外滩,想起了所有关于上海的风花雪月。

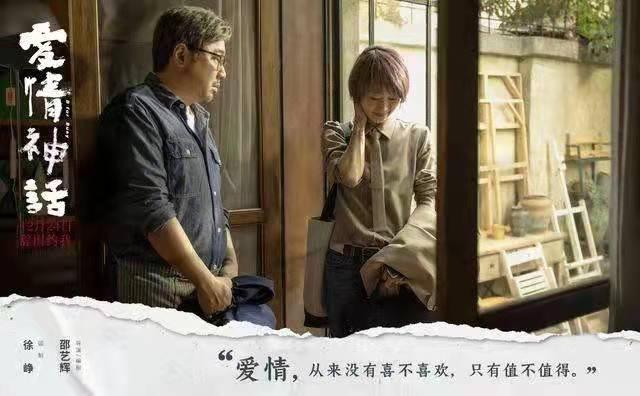

一支红酒倾倒在白色的桌布上,血液一般的酒液汩汩流出;一杯午后茶的咖啡香气缭绕。

有些糜烂、些许矫情,几分怀旧,我知道那是从百年前“十里洋场”一以贯之、挥之不去的某种气质。

没有大波大澜重要情节的作品,完全依赖徐峥、马伊琍、吴越、倪虹洁等人卓越的表演。倘若没有几位上海籍演员维妙维肖的演绎,电影几乎到了轻浮单薄境地:一地鸡毛、鸡毛蒜皮——很难抓住观众。

但他们的表演却如获奖上海长篇小说《繁花》一般,让人明确:属于吴方言与海派文化的一场胜利,是上海都市的一首协奏曲。

我知道“协奏曲”这个词并不贴切,但肯定并非“颂歌”。到底用什么词来表达上海的这种精神?

这种弥散了洋泾浜英语、洋楼亭子间、西餐、酒吧、舞场、咖啡时段、精美点心、琐碎男人、矫情女子、上只角、下只角……林林总总,都市场景,栩栩如生,呈现银幕。

一个中年男人与三个女人的故事,看似爱情,又是日常。可以肯定的是,作者并非刻意地去讲述这个爱情故事,而是由此传达“海派文化”独特的气韵:徐娘半老,余韵犹存。

猝死的老乌,一生未娶,沉浸在真假莫辨虚幻不定的爱情神话中,他的存在与消亡又传达什么意味呢?

也许,作者并非要呈现某个固定的或伦理化的结论,只是明修栈道,暗度陈仓,传达某些并非属于教科书结论的气质与神韵。

不过,在我眼里,电影《爱情神话》已然构成本土文化的范例读本。所有这些仿佛给予我无可置疑的结论:作品在努力表达某种仅属于上海的精神,穿越日常形态表面的本质。至于这本质是什么?很难一言以蔽之。

但,这正是地域文化旗下的上海故事,艺术家努力讲述给予我们的东西:故事情节后面的一种氛围、一种气质,远远大于现成结论的艺术景象。

两相比较,我羡慕这种努力,也期望同样的讲述能够在广州这座大都市中得以实践。

我不由地联想到:“一口通商”的十三行、广州异国风情的沙面、曾经世界首富的潘家、下南洋的广东人,从珠江出航的“大眼鸡”广式海船……甚至一一与上海滩对应比照:浸染西风、出洋码头、外贸兴隆,洋行买办,等等。

讲好中国故事,落实到一方水土,就有一个地方故事:气质殊异,特立独行。我赞成这种方式与努力,并再次呼唤广州故事,与上海故事交相辉映,相得益彰,各具风采。

2022-1-1元旦.广州

江冰,文化学者,专栏作家,文艺评论家。广东财经大学教授、广州岭南文化研究会会长,广州都市文学与都市文化研究基地首席专家,广州市人民政府聘任广州城市形象品牌顾问。中国小说排行榜评委。入选中国作家协会新锐批评家、广东省十大优秀社会科学科普专家、中国哲学社会科学界最有影响力学者。著有《浪漫与悲凉的人生》《中华服饰文化》《新媒体时代的80后文学》《酷青春》《这座城,把所有人变成广州人》《老码头,流转千年这座城》等。