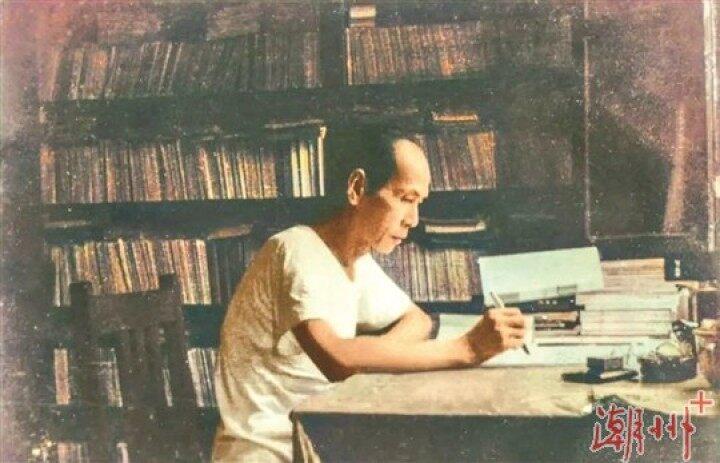

詹安泰生前工作照 资料图片

詹安泰先生(1902—1967),广东省潮州市饶平县新丰人。是中国著名的古典诗词研究家、文学史家和书法艺术家,尤精于诗词的创作和研究。他的诗词作品及词学论著在海内外有相当的影响,有“南詹北夏,一代词宗”、“岭南一大家”之誉。詹安泰先生学问渊博,对中国古典文学进行过多方面的研究,《诗经》、《楚辞》、诗学、词学,都有突出的贡献。尤精词学,理论上独具创见,创作上独辟蹊径。他对词人和词作,经常以比较的方法,研究词的形象,从而确切地阐明词人的艺术风格。他任教数十载,桃李满天下,不少当年入室弟子,而今已是诗词坛的名流宿将。他还是一位书法家,他的书法别具风格。

詹安泰、詹伯慧父子事迹展示馆已于上月底对外免费开放。詹安泰先生在诗词创作与评论上都取得了很大的成就,在20世纪的文坛和学术界奠定了坚实的地位。展馆由詹安泰“生平经历”“学术成就与历史地位”“书艺赏析”及“詹伯慧展区”四部分组成,旨在通过纪念文化名贤,激励后人赓续文脉,笃志向学,继承潮州文化学术优良传统。

在20世纪的古典文学研究界,詹安泰是相当杰出的一位,他深厚的国学根底和理论修养以及丰富而独树一帜的诗词创作,使他的学术研究呈现出新的特色。

詹安泰对于古代诗话曾用心钻研,所以相关的理论基础奠定得比较坚实,他在手书《鹪鹩巢诗集》中,经常以夹注的形式提到相关的诗话。

新中国成立,作为历经战火和流离之苦的老学者,其欣喜的心情溢于言行,他立志“三年不读线装书”,表明了他加强自身理论修养的强烈愿望和对自身知识体系进行调整的自觉意识。所以不读线装书并不是放弃传统学术的研究,而是暂时置后,为了在新的理论指导下更好地进行古代文学的研究。从20世纪50年代开始,詹安泰在仔细阅读了200余种理论著作的基础上,其学术眼光和学术判断有了明显转变,系统性、专题性和理论性成为他这一时期学术研究的主要特色,他致力于中国文学史的编撰和屈原及其楚辞、《诗经》、李璟李煜词等专题研究,将文学史的“面”与“点”结合起来,形成了自己新的学术格局。

詹安泰的词学承桐城派余绪,将义理、考据、辞章三位一体衍为故实、辞藻、音训、义理四部合一,并以故实为“史”,以辞藻为“集”,以音训为“经”,以义理为“子”,从而构成其词学研究中独特的“经史子集”之学。

詹安泰堪称是岭南词派的殿军

詹安泰的词以南宋姜夔、张炎为宗,陈寂称其词“颠倒二白百不疑”。

在近代词学史上,从陈兰甫、陈洵到詹安泰,宛然有一岭南词派在。而詹安泰堪称是岭南词派的殿军。程千帆诗云:“本与海绡为后进,却疑兰甫是前身。岭南词派今谁在?怅望南天一怆神。”

20世纪30年代前期,詹安泰不仅创作了大量的词,而且与国内治词名家如夏承焘、胡光炜、龙榆生等广泛交流,书札往返,诗词唱和。这种同道中人的切磋琢磨,使詹安泰的词艺得到了显著提高,在当时词界瞩目的《国闻周报》、《词学季刊》、《青鹤杂志》等刊物上,詹安泰的词频繁出现,成为创作界关注的焦点人物之一。

詹安泰的词学研究,就已出版的情况来看,主要集中在《宋词散论》、《詹安泰词学论稿》、《李璟李煜词》、《花外集笺注》等著作中。从校勘笺注、专题探讨到词学理论体系的建构,詹安泰倾其毕生心力于词学研究,为20世纪的词学研究奉献了精粹的研究成果。

在词集的校勘笺注方面,詹安泰的《李璟李煜词》和《花外集笺注》兼具开创和集成的意义。

詹安泰对二主词的评价是《李璟李煜词》一书的重要价值所在。李璟的词现存仅四首:两首《浣溪沙》,一首《应天长》,一首《望远行》,都是以男女情事为主要内容的。但詹安泰认为,如果结合其生平来看,李璟的词特别是《浣溪沙》两首其实是有很充实的生活内容,显示出特有的艺术风格:白描的手法,转折灵活,意境阔大,感慨深沉。而这种风格“《花间集》里是找不到的”(《前言》),是李璟独创性的表现。王国维《人间词话》曾说:“词至李后主而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词而为士大夫之词。”詹安泰则认为:“李煜词这种特征,有部分是受他父亲的影响,继承他父亲的传统而发扬光大的。”

20世纪50年代中后期,学术界对李煜及其词展开了热烈的讨论,由于受到阶级观念的影响,不少参与讨论的学者从概念或定义出发,在价值评判上出现了庸俗社会化的倾向。詹安泰作为这场讨论的主要成员,一直强调以李煜词的文本为主要依据,参酌其生平经历,他在《前言》中说:“我们研究李煜词,应该把李煜的思想内容和艺术成就切实地确定在词这方面,词外的有关李煜的东西,只能作为理解他的词的引线或帮助,而不应该硬把他的词里所没有的东西来评价他的词。”)所以他对李煜词的研究便牢牢地立足文本,以相当开阔的理论视野和充实的历史材料作为评论的依据,所以见解至今仍具参考价值。

近代历史上的岭南词派,虽目前尚没有进入整体的学术研究视野,但其存在的事实已久为学界瞩目。程千帆教授题《无庵词》说:“本于海绡为后进,还疑兰甫是前身。”既是追溯詹安泰的词学源流,实际上也勾勒出“岭南词派”的大致轮廓了。从创作理论上说,詹安泰对于晚清以朱祖谋为代表的主流词人一遵周济的“问途碧山,历梦窗、稼轩,以还清真之浑化”的治词道路,是持赞成态度的,并且身体力行,做了大量的工作。他的《论寄托》一文就是结合自己的创作体验,系统梳理了常州词派的相关理论,作了相当全面的分析和评价。他光大常州派词学的另一个重要举措就是笺注王沂孙的《花外集》。

20世纪30年代开始笺注《花外集》

詹安泰受聘中山大学,主要是继陈洵之后来主讲词学,陈洵曾深受朱祖谋爱惜,但在致力梦窗词的同时,也颇致意于碧山词。詹安泰在词学理念上,也赞同陈洵“问涂碧山,宜所先也”的主张,对王沂孙词用力颇勤。他从20世纪30年代开始笺注《花外集》,断断续续至六十年代才结束全部笺注工作,用力之深盖可想见,是当时最早的一本《花外集》的注本。

由于詹先生注重对王沂孙生平行实的考订,所以他对碧山词中的寄托往往能钩沉索隐,发前人所未发。亦即序中所谓“专言寄托”之意。如其《高阳台·纸被》,素为论家所忽视,詹先生根据《坚瓠集》的记载:“五代李观象为周行逢节度使使掌书记,因行逢严酷,恐及祸,乃寝纸帐,卧纸被。”认为碧山此词并非专咏纸被,当有所针对,很可能是暗指当时权臣贾似道及其追随者。词中“伴梅花、暗卷春风,斗帐孤眠”,“我睡方浓,笑他欠此清缘”等句,实已透露个中消息。他的立论往往是从辩证旧说开始,而以阐明新说作结,这种建立在历史考证基础上的知人论世,自然显得特别有力度。从总体上说,詹先生对王沂孙词中寄托的探讨是在宏观把握宋末词人的基本心态的基础上,结合王沂孙的独特经历,并依据一定的历史史实所作出的接近事实的分析。其考信立论的客观性是值得信赖的。

詹安泰治词学,不仅用力专精,而且志存高远,以体系性为目标,故其研究所得亦独出于时。最能体现詹安泰词学思想体系的当属《词学研究》一书。此书列论声韵、论音律、论调谱、论章句、论意格、论修辞、论境界、论寄托、论起源、论派别、论批评、论编纂十二章。其纂述动机尤在创立真正意义上的“词学”,他认为从清代中期以来,虽然出现了如方成培《词麈》、刘熙载《词概》、周济《介存斋论词杂著》、陈廷焯《白雨斋词话》、况周颐《蕙风词话》、王国维《人间词话》等词话类著作,或考证音律,或品藻词艺,或创立宗派,或指示阶梯,虽各有胜场,但毕竟没有建立起“词学”的规模。詹安泰则兼顾“学词”与“词学”,旨在建立一个具有内在逻辑的词学体系。

在这十二论中,前八论为“学词所有事”,侧重以“学词”来建立“词学”,后四论则是在学词基础上的推衍和提高。追源溯流以明其正变,参酌各派以广其学识,参究批评而折衷至当,如此则词学宛然已成专门之学。在詹安泰写作此书之前,只有吴梅的《词学通论》是一部比较全面地介绍词学基本理论和词史的著作,但由于写作时代较早,所以还相当简略。相形之下,詹安泰的《词学研究》在理论性和系统性方面,显然是后出转精了。

《词学研究》目录虽有十二论,但流传至今的只有七论,除了“论境界”,保留了较为完整的“学词”的词学。这七论主要涉及三方面的内容:其一是关于词的声律、音韵和调谱的理论研究。

“词的声律、音韵和词谱,先生最为专门。”(邱世友《永远怀念的追记》,詹安泰构建的词的声韵谱体系,不仅涉猎广泛,而且论述专精,可视为传统词的声韵谱理论的总结和提高。

其二是关于词的作法研究。詹安泰的《词学研究》从第四章至第六章分别以“论章句”、“论意格”、“论修辞”标目。

其三是关于词的精神研究。詹安泰以“论境界”、“论寄托”两章来集中阐述词的精神意脉与扩大词的作用和尊崇词体的关系。“论境界”一章在1951年前即已完成,但目前已散失,其《中国诗学》一书也有“意境”一章(也已散失),可见詹安泰对境界问题的探讨应该是相当成熟的,可惜因散失而无法窥其原论。现存“论寄托”一章可能是《词学研究》中最早成文的一篇,1936年发表于《词学季刊》第三卷第三号。

《词学研究》的最后四章,詹安泰的初衷是在学词的基础上,了解词史的发展脉络和正变之迹,广其学识,博其趣味,锻炼相关的学术判断力,形成自成一家的词学观。但在1951年时,尚未写成。此后由于形势的需要,詹安泰把精力主要放在对楚辞和《诗经》的研究以及主编《中国文学史》上,估计没有精力再续写《词学研究》了。

不过从整体上说,岭南词家遵从浙派的传统也相当深厚。浙派尚醇雅、严守律、重辞藻的创作倾向也一直在岭南有嗣响,被程千帆先生疑为詹安泰“前身”的陈澧(字兰甫)就是其中的代表。

詹安泰的《词学研究》一书写作于中山大学迁址广东乐昌县的坪石镇,是在十分恶劣的生活环境下写成的。

在现代诗坛独具风格和个性

在现代诗坛,詹安泰独具风格和个性,饶宗颐在《詹无庵诗序》中引明代钟惺“真诗者,精神之所为”之论,认为:“无庵之于诗,气骨遒而情性忧。

詹安泰诗歌主要收集在《鹪鹩巢诗》中,原以“甲乙丙丁”分卷,1937年时即已编至丁稿,此后续作续编,1939年正式出版。1982年香港至乐楼丛书与2002年香港翰墨轩出版的《鹪鹩巢诗集》,都是经詹安泰手写编定本,凡九卷。

詹安泰一生诗风经历了一个从“绮思”到“矜持”的过程,陈中凡在《鹪鹩巢诗集》所作的“题词”中概括其诗风变化说:“当其淬厉初,绮思粲芳菲。流泉不择地,珠玉倍毫挥。泽古既已久,落笔转矜持。”最后以“情词兼雅怨,文质穷高卑”而自成一家。他的《鹪鹩巢诗集》凡九卷,大致按创作时代先后排序,循序而观,其诗风变化昭然具在。1935年是詹安泰创作和研究的发生重大转折的一年,在此之前,詹安泰多致力于填词创作和词学研究,而在这一年以后,詹安泰的诗歌创作明显增多,他的《韩山韩水歌寄邵潭秋》等,即作于这一年。潮汕名流陈沅誉为“气韵沉雄”、“矫健盘旋”,特别是《游别峰八十六韵》,推为潮汕纪游之作的“巨制”。《韩山韩水歌寄邵潭秋》被列为《鹪鹩巢诗集》的开篇,显然也不无视其为早期诗歌代表作的意味。全诗三十二韵,不仅写韩山“重岗起伏矫龙蛇”的雄伟地貌,也写韩水“江摇山重朝天号”的壮阔气势,更兼写其间百姓独特而自然的生活景观,如其诗中云:“长云弄晚炊烟没,渔网交收月旋出。客船此际齐掌灯,月驱星落浮波行。波外楼台高下起,山歌箫笛宛曼美。炮鳖脍鱼醉猩猩,欲与造化相追倾。不然委骨穷尘下,薰响歇绝向谁诉。”写景写人浑然一体,其构思之“绮”与语言之“丽”,确实是相得益彰的。詹安泰的这一份绮丽情怀,与楚骚为近,也与韩愈、苏轼被贬南下潮州而带来的文化渊源有关。詹安泰《闻瞿禅承焘将有广南之行,诗以迎之》诗末云:“投荒文字能生健,阅世肝肠试反骚。何日韩、苏还过岭,春风搔首野云高。”(卷一)可以看出其在创作思想和创作风格方面对韩愈、苏轼的自觉追随。

詹安泰的中年主要在忧患乱离中渡过,他自称“贫愁依我如依娘”以愁养育,愁语连篇,是诗人诗歌的本色所在,但愁与苦是两种不同的感情层次,愁是诗性的,苦则是从生活意义来说的。特别是1938年10月,经陈中凡介绍,受聘中山大学之后,先后随学校迁移云南澄江、广东乐昌等地,在颠沛动荡中从事诗词创作和学术研究。都体现了他继承宋诗关怀民生的创作传统。他在《鹪鹩巢诗集》中体现出来的浩浩哀歌,正是秉承了杜甫“理乱关家国,刻未去诸抱”的家国情怀的。

对于詹安泰先生来说,诗歌就是生活的一个组成部分,他自称“好诗如好色,多得不自满。诗亦如美人,晨夕知冷暖。”

鹪鹩的“形微处卑”恰恰成为“物莫之害”、翩然自乐的原因所在。

詹安泰一生创作不辍,所获实多,多他不矜多,在编辑成集时,力求精粹,他的《鹪鹩巢诗集》初步汇集后,即在请方孝岳作序时,也曾嘱方先生代为删削。

詹安泰从12岁开始写词,一直到去世,他的填词创作持续了半个多世纪。他在词坛初显声名的三十年代,正与“晚清四大家”逝去的年代相接。当代词学名家施议对先生编辑《当代词综》,入选词人300余家,词3000余首,分词人为三代,力主以夏承焘、龙榆生、唐圭璋、詹安泰为现代“四大家”,詹安泰的词入选30首,入选数量在全书与唐圭璋并列第三(夏承焘33首居第一,龙榆生32首居第二)则詹安泰在20世纪词坛的地位可见一斑。

詹安泰的词风大致经历了两个阶段,在20世纪30年代中期以前,主要“取径一石二窗”,即追慕姜夔、吴文英、周密的词风,风格较为清丽。30年代后期以后,他承陈洵“问途碧山,宜所先也”之论,专师王沂孙,词风偏重寄托。施议对认为:“詹氏所作词,每将家国身世之感寄寓其间,有着深邃的命意。而且,他的词绵丽而有疏宕之气、空灵之境及沉郁幽忧之思,在当代词坛独树一帜。”实际上是兼对詹安泰词的总体风格而言的。

1937年,他的《无庵词》编录出版,收词只100首,詹安泰在自序中说:“余志学之年,既熹填词,风晨日夕,春雨秋声,有触辄书,书罢旋弃。三十以后,爱我者颇劝以存稿,积今五年,得百首。亦才十余六七耳。”这100首词是由其弟子蔡起贤辑录成册,主要是他30至35岁间的作品的选集,而据其弟子蔡起贤回忆,当时被詹安泰删去的词不下300首,则《无庵词》所录实为十之二三而已。蔡起贤曾将詹安泰的删稿抄成《删余绮语》二册,可惜后来不幸散落了。1982年,詹安泰的《鹪鹩巢诗》与《无庵词》被收入香港至乐楼丛书第二十五种合刊出版,其中《无庵词》即以詹安泰晚年手写词稿为底本,分五卷,凡244首。2002年,香港翰墨轩出版有限公司出版《詹安泰诗词集》,词集部分仍以《无庵词》为名,但在第五卷增加了29首,共273首,这是目前最为完备的《无庵词》的传本了。

在文坛和学术界奠定了坚实的地位

詹安泰十岁能诗,十二岁能词,早赋博雅气质。1921年考入广东高等师范文史部,结识当时在校任教的陈中凡和李笠,1924年6月毕业,同年7月转入国立广东大学国文系继续学业,1926年7月,从广东大学毕业后即受聘省立韩山师范,担任文史教员,长达12年,其间与国内学界特别是词学界名流如夏承焘、龙榆生、李冰若、唐圭璋、陈运彰、卢冀野等书札往来,酬唱诗词,商讨学术。1938年10月,经陈中凡介绍,詹安泰被中山大学聘为教授,继陈洵主讲诗词。此后除了曾短期受聘贵阳师范学校等外,一直在中山大学任教,直至1967年去世,前后将近30年。

著有《鹪鹩巢诗》十卷(1935)、《无庵词》六卷(1937)、《滇南挂瓢集》(诗词各100首,1939),《中国文学史》(第一卷),1954年8月,中央人民政府高等教育部教材编审处。《中国文学史》(第二卷),1956年3月,高等教育出版社。

1957年参加游国恩、王起等主编的四卷本《中国文学史》的编写工作,具体负责从上古到唐代的编写提纲。

与编写文学史工作相辅助,詹安泰在这段时期集中做了楚辞、诗经、和李璟李煜词的专题研究,先后出版了《屈原》(上海人民出版社1957年)和《李璟李煜词》(人民文学出版社1958年)。詹安泰去世后,又出版了《离骚笺疏》(湖北人民出版社1981年)、《古典文学论集》(广东人民出版社1984年)、《詹安泰词学论稿》(广东人民出版社1984年)、《花外集笺注》(广东人民出版社1985年)等。

詹安泰的文学地位主要可以从诗词创作与学术研究两个大的方面来衡量,而学术研究又可以分为词学研究、楚辞研究和中国文学史研究三个方面。

词学研究是詹安泰毕生经历所在。他从填词创作到词学研究,以深刻而丰富的创作经验作为基础,对词学史上的一系列重要问题都提出了许多富有卓识的见解。

詹安泰在新中国成立后,曾致力与屈原及楚辞研究,这种研究的转向,一方面是由于编写文学史的需要,另一方面也是由词及骚几乎是清人治词的共同趋向。詹安泰曾作《诗人节怀屈原》一诗云:“……我读《离骚》每每梦,梦与屈原相驰逐,表明了自己对屈原人格的追慕。

詹安泰在词学研究之余,复上及诗骚,对《诗经》和《楚辞》做了比较全面的研究探索。

詹安泰有长期的创作实践和学术研究的经历,他在筹划自己的研究范围和计划的同时,也密切关注当代的学术研究现状,关注学术研究方法的科学性、研究理论的先进性和对建立当代文化的积极意义。为此从20世纪50年代开始,他先后写下一组关于古典文学研究学术观念和学术方法的文章,为古典文学研究的健康发展起了积极的作用。

在詹安泰看来,学术研究的现实意义是新时期需要特别强调的,他说:我们从矛盾斗争的情况比较突出的客观现实来考察古典作家的生活实践,从古典作家的生活实践来检验他的作品的精神实质,是处理古典文学的一条可以走得通的途径。”詹安泰的这个意见对于今天的学术界也是有启发意义的。

詹安泰认为文学的本质和意义最后必须落实到文学的层面才具有研究的价值和意义。以庸俗社会学的观点方法研究古典文学也是解放初期相当普遍的现象。詹安泰明确反对这种忽略文学本质的研究观念和方法。这种以文学本身为研究本体的看法,在现在的学术界已没有异议,但在20世纪50年代的学术界,能够如此鲜明地意识到这一问题,是不仅需要学识,而且需要胆略的。

由于詹安泰具备相当科学的学术观念和研究方法,所以他的古典文学研究能“触处逢春”,取得多方面的学术成就。

詹安泰先生一生勤于读书,敏于思考,在诗词创作与评论上都取得了很大的成就,在20世纪的文坛和学术界奠定了坚实的地位。他教书育人,诲人不倦,赢得了广大学人的尊敬。

詹安泰先生从1967年逝世至今,已有54年了。54年来,我们时时以中山大学中文系曾出现过如此优秀的诗人、词人和学者而感到自豪,也时时以詹先生的人格和学术精神鞭策着自己。

云山苍苍,珠水泱泱。先生之风,山高水长。

(作者系中大资深教授)