孔飞力曾经用“走廊”一词来形容海外华人社会与祖国的联系。一个稳定的、繁荣的、连接着侨乡与离散地的“移民走廊”是人口、货币、信息、思想和文化得以自由流动的先决条件。[1]50年代开始,美苏冷战,社会主义新中国成立,意识形态的对立把南洋华人置于了前所未有的艰难境地,孔飞力的“移民走廊”在国家地缘政治环境十分动荡的情况下,显得尤为脆弱和不堪一击。作为移民文化的代表,潮剧又该何去何从将是本文着重探讨的问题。本文用“联系着的历史”(connected histories)的视角,搜集了曼谷华人报纸和上海《申报》的史料,加入了香港电影档案及英文文献对东南亚华人戏曲的研究,进一步探究了潮剧在东南亚传播的路径和流动性。与前人研究不同的是,本文将跨国网络、联系性和流动性置于了探讨的中心,探究了潮汕—东南亚(曼谷/新加坡/金边)—上海—香港这一跨国的戏曲文化走廊的形成和发展。

一、跨界的戏曲走廊

以潮汕方言族群为纽带的跨国网络一直以来是学者们理解潮人商业帝国的重要关注点。林风称这种以潮籍商人为主导的,以城市港口为连接点的贸易网络称为“香叻暹汕”,意指香港、新加坡、暹罗与汕头这几个地方的多角联系。[2]基于此,本文以跨界的,联系的视角考察移民文化的代表——潮剧在南洋的流动与传播。这部潮剧的南洋旅行史强调的是跨文化交流,是一种互动性的、平等的、多边的交流模式。潮汕移民文化,潮剧,从侨乡潮汕流传到南洋并扎根繁衍,并不是一个一簇而成的过程,中间涉及到戏班及艺人游埠于多个港口城市,包括上海、曼谷、新加坡、金边、香港等地。当戏班/剧团和艺人每到一个新的地点,这中间必然发生文化碰撞,尤其是与当地的融合交流,因此我们不仅看到了冷战期间的“港式潮剧”,还看到了 “泰语潮剧”。通过比较分析,我们能更好得理解这些在中华帝国边缘繁衍发展起来的,多样性的华人移民文化。

首先,在“香叻暹汕”的跨国网络的基础上,本文提出另一个重要的连接点,即当时已经成为“东方巴黎”的大都会,上海。虽然侨乡的潮剧传统代表着独特的潮汕历史记忆与文化认同,但是另一方面,我们必须认识到,南洋华人社会深受上海的五四人文思想的影响,这与当时一大批流亡南洋的文人、知识分子、作家对南洋的凝视密不可分。不仅如此,上海作为中西思想文化的汇集点,她吸引了无数海外华侨有志青年前往求学。曼谷舞台上出现的“改良潮剧”之所以领先于当时侨乡的潮剧,很大一部分受来自于上海的戏曲改革的影响。因此,南洋潮剧见证了另一种联系,即曼谷—上海的跨界戏曲网络。

1925年前后,曼谷潮籍青年陈铁汉在上海求学,深受五四时期戏曲改革运动的影响,学成后他回到曼谷,任曼谷《国民日报》的主笔,致力于把这股新兴的文艺思潮运用到曼谷的潮剧舞台。在泰国潮汕籍侨领陈景川的支持下,陈铁汉模仿上海的戏剧社,在曼谷成立“青年觉悟社”。从社名“觉悟”一词便可看出,该戏剧社旨在通过戏剧表演唤醒海外青年的民族意识,呼吁青年关注社会时事。陈铁汉曾经便把西方经典巨作,莎士比亚的《威尼斯商人》改编成潮剧版本的《一磅肉》在曼谷天外天戏院上演。[3]而当时侨乡的潮剧戏班尚未出现职业编剧,戏本大多取自潮州歌册或者由当地秀才所作,内容上则反映传统才子佳人的封建题材的故事。曼谷的“青年觉悟社”是第一个拥有专业编剧的潮剧剧社,与侨乡不同的是,剧社人员大多来自泰国华侨教育界的知识分子,例如,培英小学教员苏醒寰与苏敬寰。[4]曼谷潮剧界还引进了上海戏剧圈的人才,著名的潮剧连台戏《济公活佛》便是由来自某上海剧团的尹声涛所作,尹氏当时随上海剧团来曼谷进行表演,最后并没有随团回去,而是决定留在了曼谷,加入了南洋潮剧的改良事业。20世纪初期,机关布景风靡了上海各大剧院。曼谷商人看中了机关布景的商机,便从上海请来了著名的机关布景师对潮剧舞台进行创新。其中最为著名的便是上海天蟾大舞台的布景师林景泰。他在《万历登基》一戏中运用了真实的“水景”来布置戏中的龙王宫殿;为了让龙宫看上去豪华炫丽,他还使用了当时非常新潮的电灯来装扮龙宫,使它看上去像被许多珠宝点缀着。[5]从艺术角度来看,南洋舞台上的潮剧融合了潮汕传统的地方文化与上海的现代性和摩登性。机关布景,包括水景、灯光、火景的运用成为南洋华侨最喜闻乐见的,而这股新兴的表演手法,又循环流入了侨乡地。新加坡的老赛桃源戏班于30年代从南洋回到潮州参加西湖游艺会,在《火烧红莲寺》中运用了火景,在《白蛇传》中运用了水景,使得潮汕侨乡的戏班纷纷效仿。[6]老赛桃源在吸收融合了不同地方的(上海、曼谷和新加坡)的戏曲表演艺术之后,回到侨乡地,完成了潮剧艺术的循环的、互动的、跨界的流动。

《中国戏曲志:广东卷》

著名的布景师谢良田的事例可以让我们对跨界的戏曲网络有了更具象的认识。据《中国戏曲志:广东卷》记载,揭阳人谢氏早年在潮汕地区一家照相馆工作,许多照相馆兼有绘像的业务,因此谢氏开始接触了西洋画(汕头作为较早的一批开放口岸,已经较早接受了许多西方现代性技术熏陶),后便到老玉春香戏班任舞台设计。1934年,谢氏随老玉春香到法属印度支那表演,先后在河内、金边演出,之后离开戏班,到当地法国人开办的画室学习西方油画。作为当时法国的殖民地,金边深受法国艺术文化影响,绘画艺术深受西方启蒙思想影响。谢氏学成后于40年代中期返回潮汕,成为各班争相聘用的名画师。他熟谙中西技法,所画布景立体透视,形成极富立体感的写实风格。[7]谢良田画师的故事在潮剧艺人之中是极具代表性的,他流动于侨乡和南洋离散地之间,以及最后回到侨乡并名声大振的经历再次印证了流动性和跨界性是研究侨乡移民文化非常重要的视角。同谢良田一样有着跨界流动表演经历的潮剧艺人不胜枚举,其中《中国戏曲志:广东卷》记载在案的便有著名潮剧编剧谢吟、林如烈;潮剧名丑阿倪、方尼姑等。

南洋独有的社会环境为戏曲的流动性和多样性提供了肥沃的土壤。戏曲艺人长期在这样的环境下生活表演,逐渐形成了带有南洋印记的表演形式。越来越多的潮剧戏班满载着南洋之誉而归,很大程度上满足了国内观众的“猎奇”之心。1922年7月4日,潮剧中一枝香在上海笑舞台演出,历时两个多月。《申报》赞誉其:“所以游历暹罗、香港、澳门等处,大受各埠华侨之欢迎”。[8]继中一枝香后,许多打着南洋旗号的潮剧戏班纷至沓来。1933年,号称荣获“潮剧竞赛冠军”的老三正顺香班在上海大中华跳舞厅登台。据《申报》报道,“该班在闽粤潮汕、暹罗、安南、新加坡、缅甸及南洋群岛备受欢迎”。[9]1934年4月,老怡梨春班在上海恩派亚大戏院登台表演长达2个月。《申报》广告一栏显示,该戏班因为太受南洋观众喜爱,以至于暹罗戏院方频繁来函催促其返回,而不得不提前结束上海的演出。[10]由此可见,潮剧戏班的南洋巡演大大提高了其知名度,为潮剧在上海的演出打开了市场。一则1939年的上海杂志《玫瑰》写道:“潮州戏遍于南洋各地,尤其是泰国的班底,更为出色。原因是南洋各地的华侨大都为闽粤的同胞,除广州戏之外,潮州戏是最能吸引大量的群众。其他地方剧与话剧,始终不能与之抗衡,即偶尔有北方组成的小京班至此演唱,却始终未能引起此间人们的兴趣。”[11]重写潮剧的南洋旅行史让我们认识到在上海—曼谷—潮汕的跨界戏曲走廊上,文化的流动并不是单一的从一个中心点到另一个点,而应该是互动的、交流的、循环的。

二、泰语潮剧:文化杂糅

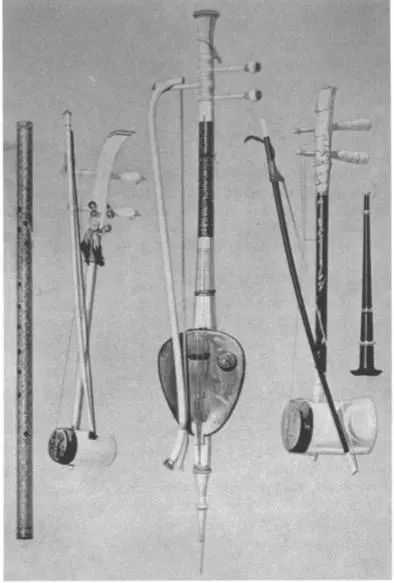

任何一种文化要在异域流行发展,不得不经历在地化过程,潮剧更是如此。南洋是一个多种族、多文化共存的社会,这样的文化土壤促进了混杂文化的诞生与繁荣。Terry Miller是一位研究泰国传统戏曲的民族音乐学家,他整理了1505年至1932年在暹游历的西方人士所记录的有关泰国戏曲活动的历史文献,从中发现暹罗音乐早已与华人的戏曲元素完美融合成一体了。传统暹罗音乐的三大弦乐器包括saw sam sai, saw duang和saw u。其中,saw duang 是一种圆柱形的,以蛇皮制作的二弦乐器,外形上与二胡雷同。saw u是一种用椰子壳做成的二弦乐器,与潮剧文畔中的使用的椰胡相似。这两种乐器直到19世纪才在泰国出现,正好与大批潮汕移民以及潮剧戏班进入泰国的时间吻合,极有可能泰国音乐从那个时候开始吸收潮剧音乐元素进入自己的文化体系。而且,从泰人对saw u的命名可以看出,oo的发音像极了胡。Hipkin在他1888年的田野调查笔记中,甚至直接称它为“Saw Chine”,直译过来就是中国提琴。[12]著名的民国文史学家、教育家陈序经曾在《暹罗华化考》中指出:“我在暹罗初次看暹罗戏,使我最奇怪的是好多地方与潮州戏没有什么分别,尤其是在每个演员唱至尾声时,后台的剧员也同声地唱,而且有的剧员在说白时,每每欣喜说了一二句潮州话。原来好多主导暹剧的人都是潮州人,而剧员之中间也有潮州华侨,所以暹剧之受潮剧的影响,是很当然的。”[13]

Hipkins 1888年暹罗考察所绘制的当地乐器。从左至右为khlui笛,saw duang,saw sam sai, “Saw Oo”, pi chawa。Hipkins将这份资料命名为Saw Chine,意指中国提琴。

更有意思的是,柬埔寨和越南的音乐体系中也发现了类似潮州乐器的踪迹,金边、西贡等地都出现了类似潮剧中的头弦。柬埔寨戏剧Lakon Bassac作为一种本土的戏剧表演,保留很多华人戏曲元素。剧中往往穿插使用竹板、大鼓、弦乐器等作伴乐,剧中贵族妇女往往身穿柬埔寨宫廷服饰,男性反派角色身穿华人服饰,戏剧表演带有明显的程式化特征,例如官员的走步等都是有固定的、舞蹈化的程式,这毫无疑问是受华人戏曲表演的影响。因此,我们有理由推测,华人戏曲元素已经融入了当地的传统戏剧文化,成为了本土民族音乐形式的一部分。James Brandon在著作Theatre in Southeast Asia中总结到:东南亚的戏剧深受两大文明影响,分别是印度和中国。如果说大部分皇家宫廷戏曲保留了印度化风格,那么中国化更多的发生在民间的戏曲表演中。[14]

尽管如此,泰人在进行戏曲表演时,保留了自己独有的方式。Miller的研究表明,潮剧的头弦表演者会把右脚的大拇指放在乐器上面以增加蛇皮的湿度,使音色更加悦耳,这一作法被认作是潮剧表演的一大特色,而对泰人而言,把脚趾头放在乐器上是极大的冒犯,因此被视作禁忌。[15]于是,泰人和潮汕移民各自有所选择的吸收了不同音乐的特色,同时也保留了自己的表演习俗。这些跨种族的文化交流与融合很大程度上得益于20世纪30年代南洋各地政治稳定和经济繁荣。在跨国的殖民地网络之下,人口、信息、思想文化、商品被赋予了前所未有的流动性。各重要城市码头,例如曼谷、新加坡、槟城、西贡、金边、仰光等地都对“文化混血儿”有着极大的包容。

庄美隆教授(中间坐者)与泰剧演员一起

1982年,泰国潮籍华人庄美隆教授开创了泰语潮剧的新局面,上演了《包公铡侄》,泰国诗琳通公主御驾赐观。庄美隆召集了一群深谙泰中两种文化语言的教授学者开始研究如何把潮语文本转换成泰语进行表演。翻译组以庄美隆为主,同时还请到了泰国法政大学人文学院中国语言系塔翁·卡西科颂(Thaworn Kasikoson)教授、兰甘亨大学颂攀·黎卡攀教授等中国文化研究专家。在创作上,庄教授坚持让泰语潮剧的旋律唱腔与潮曲唱腔一致,同时根据泰文剧本唱词创作新的曲调旋律。[16]他甚至会在一首曲中同时使用泰语和潮汕方言,目的是让观众感受到泰语和潮语的和谐之美。当泰国1992年发生政变时,一群来自泰国政法大学(Thammasat University)学生自组泰语潮剧团,表演泰语潮剧讽刺执政者滥用权力。[17]庄美隆对潮剧的创新其实正是泰华身份认同的一个写照,泰华华人性已经深深融入到泰国社会文化并且成为泰国民族身份认同不可或缺的一部分,华人性不再指向一个侨乡地,而是华人自身移民历史的一部分,它是本土的、是属于多元文化多元民族的泰国国民认同的一部分。

三、新中国的文化外交与香港的潮剧电影

50年代开始,冷战的国际格局把世界划分成两个敌对的阵营。大部分东南亚国家,一方面面临着建立独立民族国家的任务,另一方面迫于形势,或选择加入“自由世界”与美国结盟 (泰国),或选择表面中立,但时刻警惕着社会主义中国的文化输出 (例如,新加坡)。新中国与东南亚国家的关系进入长达二十年的“冬眠”,曾经繁忙热闹的“移民走廊”突然陷入了沉寂,曾经在“走廊”上频繁流动的移民文化陷入了举步维艰境地。在如此严峻的国际形势下,侨乡文化想要流入南洋看似是不可能的事情,然而,跨界潮剧电影的生产与制作向我们展示了移民文化的韧性与顽强的生命力。潮剧是连结海外族群与侨乡地的纽带,是不会因国际地缘政治的改变而轻易消逝的。潮剧电影在泰国、新加坡和马来亚的盛行正是凭借着长期以来建立的、以方言族群为联系的跨界网络,并通过香港潮商的商业包装和加工,出口南洋,在东南亚当局的严峻审查下,流入了海外离散地。

侨乡方面,从50年代开始,汕头戏曲改革委员会响应中央的“百花齐放”的戏曲改革方针,成立潮剧改革委员会,从改戏、改制、改人三个方面开始对潮剧进行社会主义改造。直到1959年,广东潮剧团北上北京参加戏曲汇演,得到了戏曲界和新中国领导人的一致好评。[18]随后,广东潮剧团第一次被赋予了重要政治任务,即作为新中国的“文化外交”政策的一部分,到香港演出。这次演出实质上改变了潮剧的地位,将这一传统的地方小戏上升为民族国家文化的象征,在面对香港观众时,潮剧变成了民族艺术的代言人,向香港同胞展示着社会主义艺术改革的成果。

《陈三五娘》剧照

1960年5月28日,广东潮剧团带着他们在北京汇演的经典剧目《陈三五娘》踏上了香港的土地,在九龙的普庆戏院连续演了11天,接着又去到维多利亚公园附近的高升戏院演出了半个月。[19]作为新中国的潮剧,演出带去了改革后的社会主义艺术,传播了新中国的正面形象。更重要的是,它给当时滞留香港的左派文艺工作者打了一针强心剂。首先,左派电影工作者意识到潮剧这一方言剧种在南洋华人社会有着巨大的影响力,于是开始与内地电影制片厂合作制作拍摄潮剧电影。其中,著名的香港三大左派电影公司,长城、凤凰、新联 (简称“长凤新”)便是第一批与大陆剧团合作拍摄戏曲电影的先锋队。[20]但是,冷战时期,香港的环境对左派影人非常不利,电影学者张燕形容其为“在夹缝中生存”。台湾国民党人在港英殖民政府支持下成立了“香港自由总会”,目的是以加入右派为前提向香港影人开放台湾的国语电影市场,进而把左派电影边缘化。同时,东南亚国家对香港输入的中国大陆电影设有严格的电影审核。在多方“围剿”的情况下,左派公司的作法是另成立独立的电影公司,以这些独立的小公司的名义发片。[21]例如,新联以鸿图电影公司的名义发行了潮剧电影《苏六娘》,长城以金声电影公司的名义发行了《陈三五娘》。这些戏曲电影仅以香港的名义发行,香港电影公司甚至可以对这些地区的电影拥有专利权。这样做的目的是为了“保护国家利益,避免不必要的政治矛盾”。香港左派电影公司制作的潮剧进一步打开了东南亚潮剧电影的市场,例如,一位名叫吴源祥的福建商人,原本投资制作厦语片,发行到福建方言族群的海外离散地(菲律宾、台湾、马来亚、新加坡等地)。他把同样的模式搬到了潮剧电影的制作上。并且和香港本地的新天彩潮剧戏班建立长期合作关系,拍摄香港本土的潮剧电影,输往东南亚各地。类似的还有东山电影公司以及它旗下的东山潮音剧艺社。[22]

60年代香港东山电影公司出品的潮剧电影《红艳白》

而东南亚方面,电影的发行和上映主要由邵氏和光艺两大跨国娱乐公司负责。[23]例如,《陈三五娘》在新加坡邵氏旗下的首都戏院、大光戏院、东方戏院以及丽宫戏院上映。光艺为了和邵氏竞争潮剧电影的市场,甚至在香港另建一个专门拍摄潮剧电影的公司:潮艺。这样一来,光艺便建立了一张集拍摄、制作、发行到上映为一体的潮剧电影的跨界网络。[24] 值得一提的是,邵氏其实一直以来都被划分为右派,其加入右派很大一部分是因其制作的华语电影需要台湾的市场。但是对于放映潮剧电影,邵氏认为电影人本来没有左右之分,是一些政客刻意而为之,由此可见,当时所有左派右派的意识形态之争对多数商人和电影人而言,不仅仅是强加于他们的,而且并没有对他们产生很多实际影响。

最后,我们必须要看到经过香港传输到东南亚华人社会的潮剧电影是经过商业包装的,这里需要进一步指出的是,这些商业化所体现出来一种香港独特的现代性。首先,香港以“造星”而著名,香港的潮剧艺人更多得被打造成大明星,女演员们穿着旗袍、穿戴精致得出现在各类娱乐周刊封面,吸引了海外一大批潮剧戏迷。[25]可以说,香港潮剧电影代表了一种新的现代性,这是一种同时杂糅了社会主义现代性、香港本土戏曲传统以及西方资本主义的商业模式。这种现代性让人耳目一新,打破了当时由政治和意识形态决定的现代性,它即不属完全照搬西方、也不是中国社会主义的复制品,然而它是属于华人的、属于香港的、独有的现代性。[26]

60年代香港潮语电影中的女明星

结语

孔飞力认为,在“移民走廊”上,良好的外部环境是移民文化得以流动的前提,同理,一个恶劣的国际政治环境也会给移民文化带去致命的打击。本文不仅追溯了潮汕移民与潮剧海外传播的悠久历史,而且梳理了冷战期间侨民文化如何被纳入东南亚本土民族国家的语境中去。值得强调的是,由于意识形态对立导致的中国与东南亚各国断交的状态其实并非意味着华侨与祖国的完全隔离。香港,作为重要的战略基地,在新中国争取华侨“人心”方面起着至关重要的作用,港式潮剧电影便是最好的例证。

参考文献:

[1] Philip A. Kuhn,

Chinese among Others: Emigration in Modern Times

, Singapore: NUS Press, 2008, p.49.

[2]林风:《“香叻暹汕”贸易体系的形成及其历史作用》,载袁伟強编:《汕头侨史论丛:第二辑》,汕头: 汕头华侨历史学会, 1991,第5页。

[3]谢吟:《潮剧编剧人小记》,载《潮剧研究资料选》,广州: 广东省艺术创作硏究室, 1984, 第265-267页。

[4]陈骅:《海外潮剧概观》,北京:中国文联出版社,1999,第34页。

[5]林淳钧:《潮剧闻见录》,广州:中山大学出版社,1993,第78-79页。

[6]潮州市戏剧志采编组:《解放前潮州市潮剧戏班概况》,载于《潮州文史资料:3》,潮州: 政协广东省潮州市委员会, 1985,第19页。

[7] 《中国戏曲志:广东卷》,广州 : 中国戏曲志广东卷编辑委员会, 1987,第145页。

[8] 《笑舞台广告》,载《申报》(上海),1922年7月4日。

[9] 《新潮歌剧社广告》,载《申报》(上海),1933年7月29日。

[10] 《恩派亚重映电影讯》,载《申报》(上海),1934年6月17日。

[11]克家:《漫谈潮州戏》,载《玫瑰》(上海),1939年第1卷第2期,第8页。

[12] Terry E. Miller,“Appropriating the Exotic: Thai Music and the Adoption of Chinese Elements”, Asian Music, Vol 41, no. 2, pp. 113-148.

[13]陈序经:《暹罗华化考》,载《东方杂志》,1938年第35卷第21号,第44页。

[14] James R. Brandon, Theatre in Southeast Asia, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1967, p. 125

[15] Terry E. Miller,“Appropriating the Exotic: Thai Music and the Adoption of Chinese Elements”, Asian Music, Vol 41, no. 2, p. 131.

[16]张长虹:《潮州方言·潮调·泰语——关于泰语潮剧的本体研究》,载于《艺苑》,2011年第2期,第42-46页。

[17] Terry E. Miller, “Appropriating the Exotic: Thai Music and the Adoption of Chinese Elements”, Asian Music, Vol 41, no. 2, p. 137.

[18]林淳钧:《潮剧闻见录》,广州:中山大学出版社,1993,第194-197页。

[19]林淳钧:《潮剧闻见录》,广州:中山大学出版社,1993,第352页。

[20]郭静宁编:《南来香港: 香港影人口述历史业书1》,香港:香港电影资料馆,2000年, 第139页。

[21]张燕:《在夹缝中生存: 香港左派电影研究》,北京:北京大学出版社,2010年第139页。

[22]吴君玉主编:《香港潮语电影循迹》,香港:香港电影资料馆,2013年。

[23] 《潮语片的新发展,星马三大影业机构支持东山》,载于《华侨日报》(香港), 1961年10月6日。

[24]黄爱玲编:《口述历史:何建业》,载于《现代万岁:光艺的都市风华》,香港:香港电影资料馆,2006年,第151页。

[25]苏章恺编:《潮声留影:新加坡潮州戏曲回忆簿》,新加坡:南华潮剧社,2016年,第 198页。

[26]这一论述见于东南亚冷战文化史研究,Jennifer Lindsay,“Festival Politics: Singapore’s 1963 South-East Asia Cultural Festival”, Cultures at War: the Cold War and Cultural Expression in Southeast Asia, eds. Tony Day and Maya H. T. Liem, Ithaca, N.Y.: Southeast Asia Program, Cornell University, 2010), pp. 227-246.

作者简介

张倍瑜

新加坡国立大学历史系博士,曾获澳门大学濠江人才计划博士后,现为暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院,在站博士后。主要研究方向为东南亚华人文化史,跨国史研究,全球史与地方文化,民族音乐学。著有一本英文专著 Chinese Theatre Troupes in Southeast Asia: Touring Diaspora, 1900s-1970s. London: Routledge, 2021.

(潮人潮学 张倍瑜)