深圳大芬油画村,中国内地美术界的奇迹。上午深圳《“文化流动,文化创新与城市文化软实力跃升”论坛(2021)》主题之一:城市文化公共空间;会上,哈尔滨工业大学(深圳)人文与社会科学学院助理教授陈思宇——长期在大芬做田野调查——谈及她做的大芬村报告。

引发我兴趣的是她的一句话:大芬村的画工活得自在,不焦虑。

“不焦虑”——这可是当下城里人幸福感的一个重要指数。

有缘,下午我的老友——资深媒体人孙海帆先生驾车送我去大芬村。现场,就是最好的公共文化空间考察。

大芬油画村装修中,美术馆关闭,村中道路改造,生意亦受疫情影响。但双休日依然热火朝天,无处停车,人流不小,让我惊讶!

促使我思索这张深圳名片蕴涵的文化意义——北京宋庄、798相对沉寂时,大芬油画村为何活力犹存?

商业与艺术真的完美携手?

海帆先生亦是一名美术爱好者,不但知晓油画界风云,而且也是大芬村常客,买材料,自己动手绷画布做画框,他边走边说,轻车熟路:

——大芬村贵在艺术一手连接平民大众日常生活,一手连接原创艺术。也许,临摹为主的行画不一定卖出高价,但是可以满足大众美术需求。从前是海外生意,从香港进出,现在国内市场也有了。

——你看,珠三角前店后坊。大芬村个体户索性店坊合一,边临摹作画边看店卖画。花样繁多,亦有偏艺术性的。比如,潮汕揭阳李森南就把景泰蓝做到画框里;一些原创画家也在行画与原创之间创作。

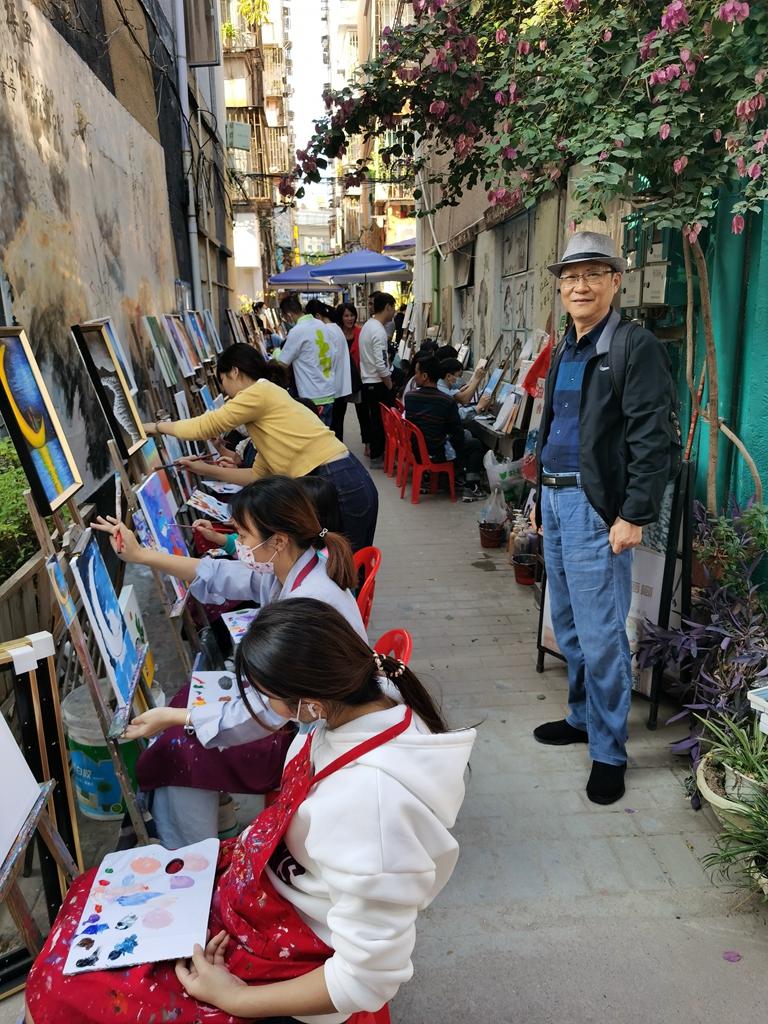

令我惊讶的还有双休日油画体验者,挤满“握手楼”小巷,从孩子到年轻人;门庭若市,一片红火,带旺了大芬村的艺术氛围;

你坐到画架前,手机扫码付费40~50元,即可“零门槛”动手油画,有模板有工具还有画家指导。

按照大芬村美协副主席、中国美协会员杨福徐的话说:光这一项收入就可以基本抵付房租;这些画家不管画得好坏,就能生存下来了。

来自广西钦州的画家杨福徐19岁就进大芬村,前后生活了二十年,结婚成家,生儿育女,落户大芬村。虽然也去读广西美术学院,北京中央美院进修、国内外写生,但已然成为大芬油画村村民。

他告诉我:大芬村从2000年后先进驻一批东北画家后,不断有原创型画家入村。为此,政府还盖了画家公寓。

公寓根据画家的不同等级租用。比如,中国美协会员可租三房一厅、省美协的会员租一房一厅,等等。

大芬村美术馆里为画家设工作室,并定期举办画展。疫情前已形成机制:每年举办国家级美展,中国美协主办。加上美术的商业气氛,激励了画家,聚集了一批原创力量,可以说代表了“半个深圳的美术力量”。

而且这批画家来自全国各地,他们一起在村里进行交流与创作。

杨的口气透露出艺术上的自信,我也渐渐感动。

毫无疑问,深圳大芬油画村在保持商业平台集聚效应的同时,亦激发了原创力量的成长,成为中国画界的一个成功的艺术村落。

这,或许就是大芬村最重要的价值所在。

杨福徐认为自己就是大芬村里走出的画家,他要感谢这个村落。虽然,他在宋庄也有工作室;虽然,在北京画家的眼里,对大芬村的商业化有所陈见。

他说:我就像一名村民一样在这里安家落户,有了20年的家园感。

深圳作家、福田区作协主席秦锦屏认为:大芬村起了一个桥梁和窗口的作用。从文化的角度说,在深圳地面上将中外画家聚集起来,改革开放前沿阵地的地缘优势,使其成为深圳艺术的一个高地——艺术家聚集的一个村落型的高地——其价值魅力不可忽视。

或许正是岭南文化气场维系大芬村:源远流长的商业传统,从来不拒市场;艺术家的平民气质与视角,不拒绝亲近大众。左手艺术,右手商业,相辅相成,交相辉映。

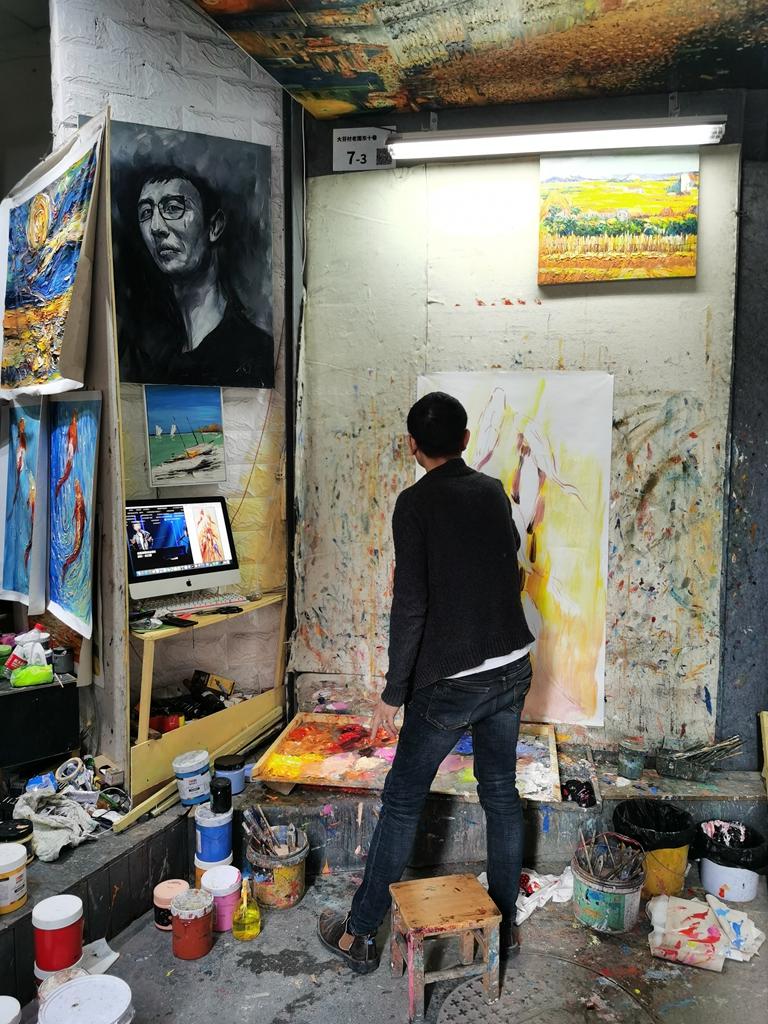

杨福徐,身体壮实,神情憨厚,寡言少语,嘴角却挂着温和的微笑。但他的画作张力强悍,属于雄放刚直、磅礴大气一路。即使是安静的一树梨花,你也会感觉有一种力量扑面而来,从枝干、花瓣、树叶中喷发而出。

在他的画室,相谈甚欢,临近尾声,我开玩笑地说:你们画家比我们写作的人要更贴近市场更赚钱,你的画从2万一幅到十几万几十万的大幅……

杨听了我的话当即荅道:你们出版了作品,可以一直留在身边;而我们的一幅画被别人买了收藏了,就看不到了。此时,他的神情一时黯淡,仿佛把作品看成自己的孩子。

瞬间让我想到广州的漫画家小林,他们俩人的形象叠加,十分相像。因为,他们都是来自岭南海边渔村的孩子。恍惚中,我的一个疑问如云升腾:眼前的大芬油画村——到底在这位画家的身上留下了什么?

正是夕阳西下万家灯火之时,我的想法渐渐融入夜色,愈发浓重了。

与80后杨画家握手告别,相约下次重返大芬村,住上几日,更深了解眼前这个奇迹般的艺术村落。她的成功谜底到底是什么呢?

2021-11-14 深圳布吉大芬村

江冰,文化学者,专栏作家,文艺评论家。广东财经大学教授、广州岭南文化研究会会长,广州都市文学与都市文化研究基地首席专家,广州市人民政府聘任广州城市形象品牌顾问。中国小说排行榜评委。入选中国作家协会新锐批评家、广东省十大优秀社会科学科普专家、中国哲学社会科学界最有影响力学者。著有《浪漫与悲凉的人生》《中华服饰文化》《新媒体时代的80后文学》《酷青春》《这座城,把所有人变成广州人》《老码头,流转千年这座城》等。