話題主持/羊城晚報全媒體記者 樊美玲

6月15日,廣州天河車陂湧,12支龍舟勁旅劈波斬浪、奮楫爭先,兩岸旁,看臺觀眾搖旗吶喊、加油助威。

端午節前後,南粵多地迎來一年一度的龍船競渡盛景。龍舟文化情結,沿著千年時間之浪劃行,深深植根於嶺南人的心中。

嶺南人的千年龍舟情結

嶺南河網密布,水網阡陌。古時人們行則舟楫,龍舟文化應運而生。

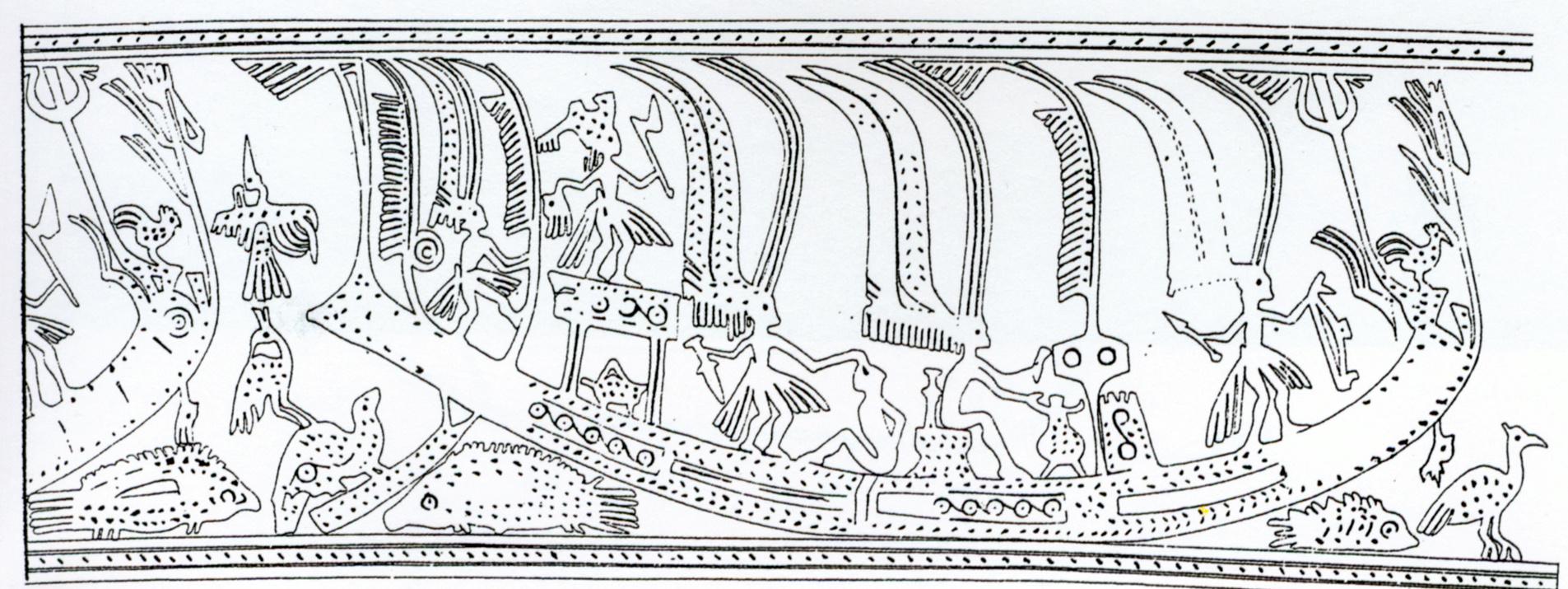

1983年,廣州象崗山南越王墓出土、繪有龍舟花紋的“羽人船紋銅提筒”,印證了2100多年前廣州已有龍舟運動。

該提筒腰部刻有一組船紋圖案,圖中有一艘華麗的船,頭尾高翹,船上有羽人舞蹈,槳手劃槳,與現代“扒龍舟”活動相類似。

“飛舟海客度,急鼓醉人撾。” 唐代李貞的《峽山觀競渡》,是關於嶺南龍舟競渡最早的文獻記載。

五代十國南漢時期,廣州城內西湖就有端午龍舟競渡活動。南漢後主劉鋹當年在廣州城西疏浚“玉液池”,每年五月初五,宮人競渡其中。

“龍船扒得快,今年好世界。”古時,人們信仰龍舟寓意吉祥,有辟邪消災之意。“龍舟文化,起源於嶺南先民的水崇拜。每年的‘龍舟景’是廣州人對水的感恩,對來年幸福生活的美好祝願。”廣東省文化學會副會長曾應楓曾介紹。

如今,陸路航空運輸快捷便利,但龍舟文化,作為嶺南文化中的一支代表,依然相對完整地沿襲下來。而龍舟競渡演變到今天,也更多地意味著團結協作、知難而進、奮勇爭先等精神品質。

廣東人扒龍船有多拼?

廣州“車陂景”、佛山疊滘龍舟漂移、陽江江城“逆水行舟”賽……在廣東,因地理位置和文化習俗等差異,各地龍舟競賽活動獨樹一幟,構成龍舟競渡百般景觀。

為了在龍舟競賽活動中脫穎而出,各路扒龍船高手也紛紛炫出“十八般武藝”。

(1)漂移競速

極速漂移過彎、甩尾過考石角……你見過龍船L彎水上漂移嗎?佛山桂城疊滘人民告訴你:“我們不飆車,我們只飆船!”

龍船漂移,怎麽漂?一組動圖感受一下, 什麽叫“絲滑”過彎↓

隊員們一邊吆喝一邊鉚足勁劃槳,舵手每逢河道丁字路口的“考石角”位置,要重點控製龍船的使舵方向,以巧妙的角度,完成90度的彎道漂移,讓長達25米的龍船在狹窄的彎道上實現轉彎,再二度漂移出彎處。

船如箭發,氣勢如虹,每一幀畫面都是力量與速度的較量。

(2)逆水行舟

漠陽江上,彩旗飄飄,鼓聲陣陣。各支龍舟隊奮楫爭先,鞭竹聲、吶喊聲,聲聲震耳。

與其他龍船競賽不同,陽江龍舟逆水競賽,旨在弘揚不畏艱難、奮發爭先的龍舟精神。時隔7年後,6月18日,江城龍舟賽將重磅回歸。

(3)“微縮”龍虱

龍虱,“微縮”版龍舟。沈寂許久之後的它,近年來頻繁出現在佛山順德水面。

“龍虱”船型僅可容納一個人,在這場迷你龍舟賽上,選手均為單人作戰。由於龍虱體形小,選手下水時需要很強的平衡力和穩定性。

70年前,龍虱曾與黃連香雲紗相伴而生。當時正值香雲紗產業蓬勃發展,村民自發用製作香雲紗時用來磨薯莨的橢圓形木桶,進行劃龍虱比賽,以此作為娛樂活動。

(4)旱龍巡遊

潮州大城所城的龍舟,同樣不「遊」尋常路。每逢端午,當地人們擡著用紙和竹片糊成的「龍舟」,在古城的三街六巷巡遊。

潮汕地區江河密布,為何所城的“龍舟”卻“遊”上岸?據當地村民所言,曾經的古城四周沒有溪河水域,無法舉行傳統賽龍舟活動,所城先民則因地製宜,將龍舟“請”上岸巡遊。

龍舟的傳承

北京冬奧會開幕式上,二十四節氣倒計時開場片段裏,一只器宇軒昂的龍頭破開水面、帶著水花一躍而出的場景,令人耳目一新。

這只極具嶺南特色的龍頭,出自廣州“85後”男子張偉潮之手。一顆匠心,一份堅守。如今的張偉潮,已成為廣州市黃埔區非遺項目“龍舟龍頭、龍尾製作技藝”的代表性傳承人。

“以前是個匠人,就想著怎麽做好龍頭,做好手中的工作。但現在多了一份責任和擔當。”從工匠轉變成非遺傳承人後,張偉潮的心態發生了變化。

現在,張偉潮時常出現在各大校園裏、非遺傳承活動中。他在學校裏進行課程教學時,不僅教授學生雕刻的方法,更重要的是讓孩子們了解龍舟,了解背後的文化意義,“從小培養他們對中華傳統文化、民俗文化的認同,這才是我們的根和魂。”

在廣東,像張偉潮一樣的新一代龍船匠人逐漸湧現,將數千年龍船技藝薪火相傳。

廣州番禺上漖村龍舟製作技藝,歷經六代傳人,是廣東最古老的龍舟製造基地,也是廣州“龍”的誕生地。

第六代“龍的傳人”黃潤佳,28歲開始學做龍船,現在,他和身為第五代傳人的叔叔黃劍挺“拍硬檔”一起上。

“如今很少人做龍舟,但這是一個很有前景的行業,龍舟的文化越來越受重視,所以很需要我們去傳承造龍工藝。”黃潤佳說。

保護傳承龍舟文化,廣東也在積極行動。

2008年至2010年,廣州扒龍舟(包括廣州黃埔區、海珠區、荔灣區)分別列入廣東省非物質文化遺產名錄,廣州凡有扒龍舟的區域也分別列入各區的非物質文化遺產名錄。

2021年,《振興順德龍舟“五個一”兩年行動計劃》出爐,其中包括打造一個知名賽事品牌,一流頂尖訓練基地、一套創新技術標準、一批特色龍舟陣地、一張鮮明城市名片。

2022年6月,廣州車陂“育龍計劃”發布,該計劃旨在青少年群體中推動龍舟文化傳承,培育新一代“龍的傳人”。

各有千秋的“老龍”

追溯嶺南龍舟的歷史可以發現,“長壽”老龍沈睡後依然能“復活蘇醒”。為何龍船能保存數百年?

原來,傳統龍船多數用坤甸木製成,材質硬重、強韌耐腐、抗蛀力強,且不怕潮濕,浸於水中會越發堅韌。坤甸木忌風吹日曬,濕泥能隔絕空氣,便於保存龍船。所以,“扒龍舟”結束後,必須將它深埋於河沙之下。

這些歷經歲月洗禮的“老龍”,一起認識一下。

(1)佛山南海鹽步老龍

全國現存最老、珠三角久負盛名的鹽步老龍,今年已有591歲“高齡”。鹽步老龍最早可追溯到明朝宣德七年(1432年),全長36.8米(不含龍頭、龍尾),座位68個,重約4噸。其鼓後百足旗相傳為慈禧太後所賜。

6月2日,龍舟鹽步老龍再出江湖;6月22日,鹽步老龍將赴廣州泮塘荔灣湧探“契仔”。

(2)廣州荔灣泮塘“老龍”仁威一號

400多歲的“老龍”仁威一號,建造於明朝嘉靖年間,是傳統男子長龍,全長38.3米,寬約1.2米,重近3.5噸,龍船滿員共計約90至108人。

今年5月26日,“沈睡”在水底的“老龍”被“喚醒”。起龍儀式拉開了端午“扒龍舟”的序幕。

(3)150多歲的老龍舟“東坡號”

廣州車陂老龍舟“東坡號”,跨越3個世紀,見證了車陂龍舟文化發展傳承,堪稱車陂龍舟文化的重要圖騰。近幾年,這艘“功勛老龍”局部出現變形、腐化等,“新東坡號”誕生。

廣州“扒龍舟”儀式

(1)起龍

農歷四月初八

舉行祈福儀式,將埋於河湧池塘的龍舟挖起,清淤、緊龍筋、上油、裝飾,把龍舟和龍頭龍尾重新加添色彩,整理羅傘旗幟。

(2)采青

農歷四月廿八前後

采摘禾苗、龍眼葉、柏樹枝等植物枝葉,並用紅布捆綁在龍頭、龍尾、羅傘、神龕等龍舟物品上,並舉行祭拜儀式。

(3)招景

農歷五月初一到十八

由村中父老向兄弟村、老表村發「龍船帖」,約定好日期,劃龍舟過來探親,此舉便是「招景」。

(4)趁景

農歷五月初一到十八

兄弟村、老表村的龍舟四面八方匯聚一起聯絡感情,只表演技巧不論名次,喝龍船茶、吃龍船餅、宴龍船飯。

(5)賽龍

龍舟競渡又叫鬥標,得勝者可獲賞全只燒豬、燒酒等。

(6)藏龍散龍

端午節之後,最晚到農歷五月十八

挑選吉日將龍船的船頭、船尾和船身分開保存,船身一般藏在水裏(河道的泥下),龍頭、龍尾則供奉在祠堂裏。然後,村民聚在一起吃當年最後一頓“龍船飯”,等待下一個端午到來。

(資料參考:廣州日報、南方日報、央視新聞、央廣網、新華社、南海桂城微信公號、三聯生活周刊、陽江廣播電視臺、中國新聞網等)

圖片 | 宋金峪 梁喻鐘振彬 趙映光 蘇荇 張韜遠梁正傑 余秋松(署名除外)