文|林伦伦(广东技术师范大学教授,著名汉语方言学家)

林伦伦

潮州话是古汉语的“活化石”

有个手机视频曾经火过一段时间,标题叫作《秦始皇讲的是潮州话》。有朋友问我:“视频里说的对吗?”我的回答是:“不对,但也不是全不对。”

这话怎么理解呢?

秦始皇时代还没有潮州,更没有潮州人和潮州话,说“秦始皇讲的是潮州话”,当然是不妥的。但今天的潮州话(潮汕话)中保存了秦始皇时代的一些语音特点和词语,那是可以证明的。

语言的形成有一定的历史过程,不是一朝一夕就形成,所以比较难用具体年代来“断代”。但语言中保留的语音特点和词语,经过与古代文献和兄弟方言的比较研究,可以知道属于哪个年代的,例如潮州话中保留了上古复辅音声母的痕迹,把“落”(掉落)叫作ɡa1 laoh8(胶劳8),把“架”(把东西架起来)叫作ɡa1 lê3(胶历3),把小“巷”叫作ɡa1 lang7(胶廊7)等。这可是很古老的语音特点。潮州话还保留了“古无轻唇音”(没有f-声母)、“古无舌上音”(没有zh-/ch-/sh-/r-声母)、“晓匣归见”等古音特点。

潮州话词语里的一些词语,听起来好像土得掉渣,口语性很强,但其实来自很文雅的古代汉语,如口语词“翘楚”“相好”“相悦”(互相爱上了。悦,音ruah8)等就是《诗经》里的词语;“大家”(婆婆)、“新妇”(儿媳妇)、“小郎”(小叔子)、“阿孥”(儿子)等一批亲属称谓词就是汉魏六朝时语,《史记》《汉书》《世说新语》都能见到这些词语;而“洗浴”(洗澡)、“衫裤”(衣服)、“竹篙”(竹竿)、“滚水”(开水)、“东司”(茅坑、厕所)等,则是唐宋时语。

也正由于这个特点,潮州话被认为是古汉语的“活化石”,因为它“活生生”地保留了古代汉语各个历史层次的语音和词汇的元素。说它“活生生”,就是它在潮人的日常生活中天天使用,随口说出。我写过一篇公众号文章《潮汕人一开口,说的就是〈诗经〉词语》,虽然有标题党的嫌疑,但这是语言事实。但倒过来说“秦始皇说的是潮州话”,那就真的不行了。

同样保留古汉语语音特点和部分词语的,还有其他方言,如福建闽方言、吴方言、粤方言、客家方言等,他们也各自用过古汉语“活化石”的表述,就像“海滨邹鲁”这样的美誉一样,沿海城市有20多个用过呢。

潮州话是中华优秀传统文化的载体

方言既是方言区人民的交际工具,也是乡土文化的载体。从我们使用的母语方言及其所承载的乡土文化看来,都保留了中原主流文化各种因素,一饮一啄,就可能源于《周礼》《礼记》等,如把“粥”叫作“糜”。先秦汉语里的“糜”的本义是“煮米使之烂也”,在《礼记》里就规定在冬天要给年长者送糜保暖。潮人把冬至叫“冬节”,把它当成是新一岁的开始,保留的是周历的新年礼俗。如此等等,不一而足。所以习近平总书记2020年10月12日视察潮州时说:“潮州文化是中华优秀传统文化的重要支脉。”

潮语除了是乡土文化的载体之外,也是潮人思维及其思想表达的工具。在潮州话中,折射潮人的心态或者文化性格,体现了潮汕劳动人民的集体智慧,最集中的表现是在谚语里。

谚语是潮人千百年来劳动生活的经验总结,知识性非常强,如农业谚语、气候谚语、行业谚语(包括戏曲谚语)等,例如“五月龙教囝,六月天奔龙”(言农历五六月之间的雨天不断)、“四月人卖梅、五月煠草粿”(煠,音sah8,煮也)、“五月未食粽,破裘唔敢放”、“六月鲫鱼存支刺”、“十月十,新米饭,胀平目”等。

有些谚语,是潮人生活智慧的高度浓缩,已经达到了格言的哲学高度,例如“临檐水,点点滴,滴滴无差池”,用屋檐滴水穿石来比喻家风建设是上一代影响下一代,潜移默化,“润物细无声”。“路在嘴”,只三个字,就把潮人“敢问路在何方?路在脚下”的敢闯天下的精神给总结了。

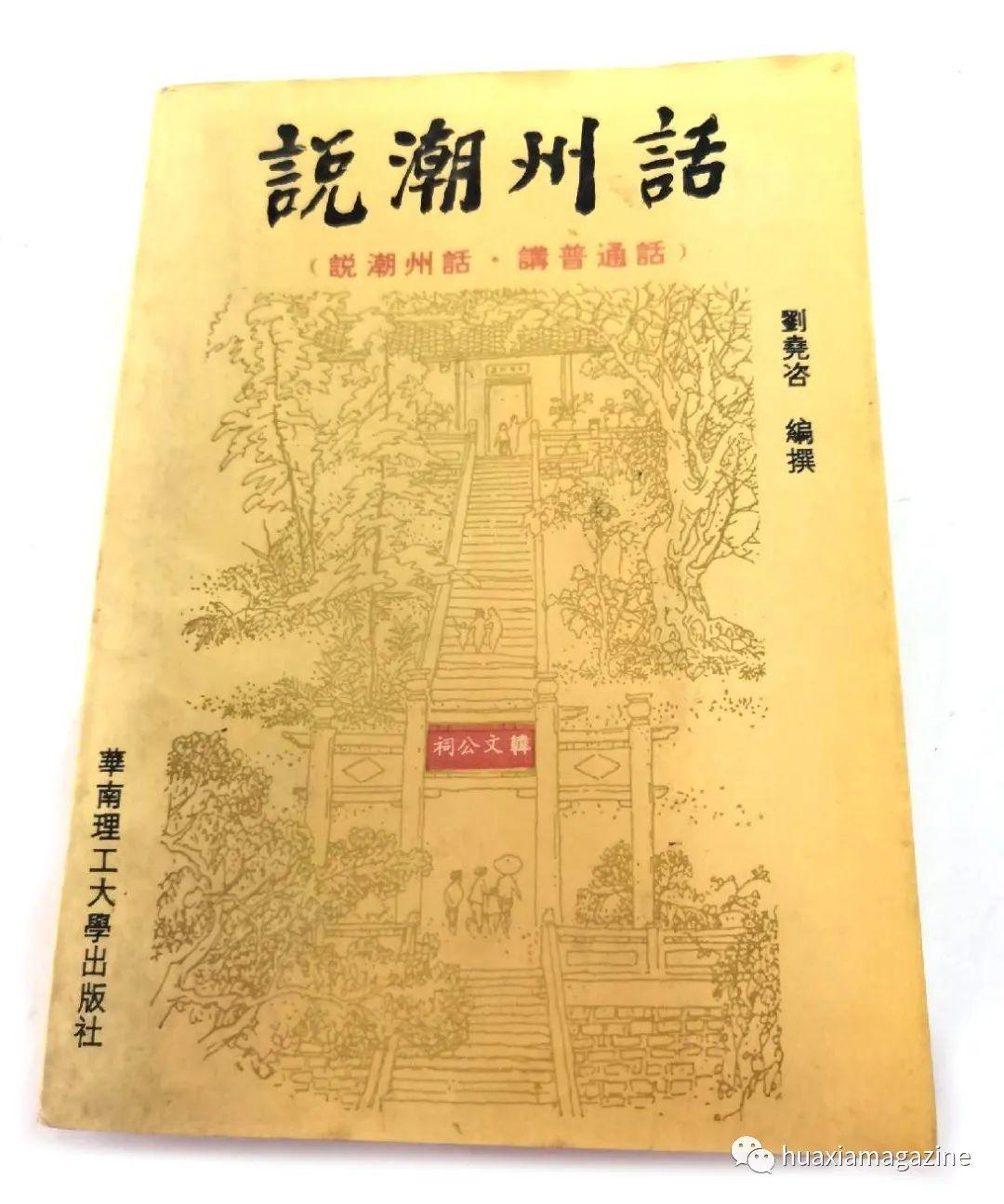

刘尧咨编撰的《说潮州话》

原汕头大学著名历史学家、潮汕历史文化研究中心副理事长、学术委员会主任、《潮学研究》主编杜经国教授曾经总结了潮汕文化的四个方面的内容,潮人特殊的文化心态是其一。作为安徽人,曾经在北京大学学习、工作,后来又去兰州大学当了历史系主任的他,对在原乡本土只有三分之一人口、三分之一在国内各地、还有三分之一在海外各国、操着一口潮州话的潮人勇闯天下、善于经商、互助互利的文化心态有一种全新的体验,所以把它总结为潮汕文化四个内容之一。窃以为,这种文化心态,是千百年来长期的移民生活经验积累下来的。饶宗颐教授认为,潮人在国内移民史和海外拓殖史两个方面极具研究价值,是高屋建瓴之学术见解。潮州、汕头、澄海各地,都曾经把潮人勇敢开拓、艰苦创业的精神总结为“红头船精神”,颇为形象生动。

潮州话是具有开放性和包容性的方言

现在的潮汕大地上,新石器时代早期到中期,居民主要是以渔猎为主要生活方式的属于南岛语系的土著居民,这些居民现在都不在我们这里了。新石器晚期,百越族群是岭东地区的主要居民,其后代一直留存下来,是现在的黎族、瑶族、壮族等少数民族的祖先。中原移民到南方来(例如秦朝的50万大军下岭南),一定经过了民族接触和融合的过程,这个过程也是中原汉语与南方土著语言接触和融合的过程。所以,潮州话里保留了一些土著语言,例如否定词没叫“不”而与粤语、客家话一样叫“唔”(m6),结构助词叫“ɡai5”(个)不叫“的”,粤语、客家话也是ɡ-声母的结构助词。潮州把蝌蚪叫作“diam2 guain2”,把一种长脚蜘蛛叫作“la5 ghia5”则与凤凰山畲话相同。潮语歌谣早期叫“畲歌囝”,应该也与畲族文化相关。

潮州话里有一些外来词,则与海洋文化,或曰华侨文化相关,因为这些外来词基本上是由“番客”(华侨华人)带回来的,如马来语的“五脚砌”(东南亚骑楼下宽五英尺的人行道)、“糕啤”(咖啡)、“啰啲”(源于印度语,小饼的意思)、“阿铅”(铁丝)、“动角”(拐杖)等。还有些外来语来自英语,也可能跟教会学校的开办有关,如“啰喱”(汽车)、“士巴拿”(扳手)、“羽”(毛料布料)、“述球”(投篮)、“朱律”(雪茄)等。

任何语言都有其开放性和包容性,汉语有,日语有,英语也有。汉语方言也一样具有。开放性和包容性使其词汇的库存量变大,内容更加丰富多彩,选择更加充分。潮州人的足迹遍布五大洲100多个国家,尤其是东南亚各国,潮人尤其多。诗意的表达说:“有潮水的地方就有潮人,有潮人的地方就有潮州话。”潮州话在与所在国人民的语言,例如泰语、马来语、印尼语、英语的接触和融合中,互相影响和互相吸收是不可避免的。所以,有了上面所举例的不少外语词。同时,泰语、马来语、印尼语中,也借用了不少潮州话。

潮州话是潮人的精神家园

方言是文化的载体,地方戏剧、地方文艺、方言歌谣、相声、小品、歌曲等,都得以某一方言为其表现语言,如果对这些进行研究,这就属于“文化方言学”的范畴了。其实,母语(方言)还是人的思维工具,德国哲学家海德格尔认为,人无时无刻不是生活在语言之中,不同母语(方言)的人有着不同的思维方式和思想表达方式,甚至形成了上面所说的不同的文化心态,这是母语(方言)对人的最为深层的影响。因而,对于母语(方言)的保护和传承,是十分重要的。没有了方言,以方言为载体的各种文艺、文化形式就会逐渐消失。最后,连说这种方言、以这种方言为思维工具的族群也会逐渐从地球上消失了。

我曾经写过一本书,《潮汕方言:潮人的精神家园》,“精神家园”的提法,是我拜读学习了海德格尔《在通向语言的途中》和广东外语外贸大学钱冠连教授的《语言:人类最后的家园》之后而写的,从哲学、文化、社会的角度研究了潮汕方言。潮汕方言是连接海内外4500万潮人的精神纽带,在离家乡越远的地方,母语(方言)的亲和力和凝聚力越强。“老乡见老乡”,除了“两眼泪汪汪”之外,更多的是“从暹罗诐到猪槽”的寒暄和询问。我1998年夏天在欧洲旅行,到了巴黎要多待几天,想吃中餐了,就给法国潮州会馆打了个电话。这时的潮州话是乡情、亲情的纽带,同时也是消除警惕性的良药。法国潮州会馆马上邀请我和同行三人去访问,并请我们吃了一顿最好的潮州菜。这种“他乡遇故知”的惊喜,对我来说是习以为常的,但对和我一起去拜访法国潮州会馆的三位语言学家朋友来说十分新鲜,甚至有点震惊了:“哇,潮州话这么有魔力啊!”

母语方言需要我们努力保护和传承

近十年来,国家十分重视对各地方言的保护和传承,专门成立了国家语言资源保护工程中心,专门组织和领导各省进行语言资源的调查和保护工作,越来越多的人对保护和传承母语方言和乡土文化感兴趣。我认为这是一种文化自觉和文化自信并回馈家乡的一种表现。专家学者们原来各自有自己的研究园地,而且多数是在外地,一时无暇顾及家乡文化的事情,这是合情合理的事情。但稍得闲暇,回家看看,发觉哺育自己成长的母语方言和乡土文化也很有研究和保护、传承的价值,于是,便挤出时间来做这方面的事情。

2016年,陈平原教授和我、黄挺教授等联合主编了《潮汕文化读本》,体现了我们对潮州话及其承载的乡土文化的传承的重视。2017年以来,我开办了“林伦伦方言茶话”公众号,并且和林朝虹教授又主编了《潮人好家风》丛书,把潮语俗谚、歌谣等带入幼儿园和小学课堂。我们主编《潮人好家风》丛书,主要是落实新出台的政策的具体措施。2021年7月,中共中央宣传部等7部委联合颁布了《关于进一步加强家庭家教家风建设的实施意见》。同年10月,国家又颁布了《中华人民共和国家庭教育促进法》(自2022年1月1日起施行)。潮人良好的家风教育是潮人文化的构成部分,也是对中华优秀传统文化的传承和弘扬,值得我们继续保护和传承。

我们做歌谣、谚语的教学,前提是基于我们的文化自觉和文化自信,坚信我们的母语方言和乡土文化是优秀的、是具有保护和传承价值的。2016年我们编著出版《潮汕文化读本》,2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,我们赶上了。2021年上半年,我们编出了《潮人好家风》,下半年就颁布了上述的两个文件,我们又赶上了。形象点说,就是我们在适合的时节里插下了秧苗,及时雨就来了