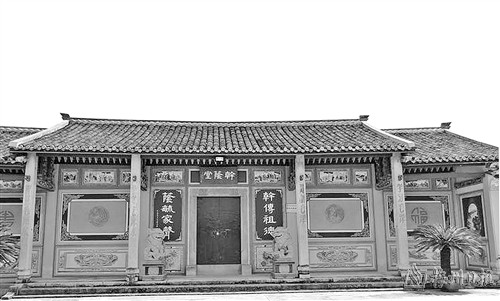

张榕轩故居“幹荫堂”位于梅县区松口镇南下村。

【书信原文】

张榕轩致儿张浩龙、女张润英信

字示:

浩儿入目。前接尔沿途三次来禀,曾为回覆,谅亦□□□□□□随四叔回家后,父处处耽心,今幸尔与四……[循]规蹈矩,听四叔教训……

……昨接尔来信,详悉一切,田契两纸亦收到。四叔与浩龙,想亦早到家中。尔姊妹见四叔回来,须有规有矩,同遵教训。日中读书写字,务要留心,切切不可怠惰。父自四叔回家后,事务甚繁。惟幸身体平安,可以耐劳耳。近闻原乡本月初间,因雨水过多,遂致遭洪水之患。不识小麦有伤害否?近来米价何如?回信并为道及,此嘱。

【背 景】

癸四月半发

这是光绪二十九年(1903)农历四月十五著名侨领张榕轩从印度尼西亚棉兰写给在家乡梅县松口溪南南下村的儿子张浩龙、女儿张润英等的一封家信。家信因时间久远有所损伤,但字里行间透露出对儿女教育的重视和关爱家乡的浓浓桑梓情谊。

张浩龙即张步青(1885—1963),是张榕轩的长子,从小天资聪颖,勤奋好学,张榕轩聘请名师进行指导,其中著名的有松口半径村举人杨青等。这次由四叔即张榕轩的弟弟著名侨领张耀轩陪同从印尼回国,就是专门回来参加科举考试。18岁的张浩龙遵从张耀轩、杨青等师长教导,考中了秀才,张耀轩非常满意,希望他继续努力,准备考举人。对女儿张润英等的教育,张榕轩也非常重视,专门聘请了当时梅州最有名的女教育家叶璧华(1841-1915)担任家庭教师,教女儿读书写字。

“近闻原乡本月初间,因雨水过多,遂致遭洪水之患。不识小麦有伤害否?近来米价何如?回信并为道及,此嘱。”看似想了解家乡水灾的影响及粮价问题,实隐含着他关爱家乡、时刻准备救济家乡粮荒的浓浓桑梓情。

【赏 析】

肖文评

张榕轩(1851-1911),名煜南,家名爵干,字榕轩,广东嘉应州松口堡(今梅州市梅县区松口镇)人。晚清著名爱国侨商,印尼棉兰的开埠侨领,被尊为“棉兰王”。

张榕轩在青年时代因家贫从松口远赴南洋,先追随大埔张弼士在巴达维亚(今雅加达)经商,后转往苏门答腊的棉兰,与弟弟张耀轩一起自主创业,成为当地华社的领袖,被荷印政府授予“甲必丹”“玛腰”等职。因热心祖国的公益事业和维护侨居地华侨权益,被黄遵宪等推荐为中国政府驻槟榔屿副领事、南洋商务考察钦差大臣等职。

富贵后的张榕轩不忘家乡,除了出巨资买地建造“幹荫堂”留住自己的根、聘请名师教育子女接受中华传统文化教育外,还大力支持家乡文化教育事业,慷慨捐资4000大洋给松口公学,捐赠10万大洋给香港大学等。先后出资辑录嘉应五属从宋至明、清先贤遗诗400余家,编印《梅水诗传》初、续集共13卷传世,资助《光绪嘉应州志》、叶璧华《古香阁诗集》出版等,对于保存乡邦文献、促进客家优秀传统文化传承起了重要的推动作用。

张榕轩对家乡粮荒问题尤为关切,贡献巨大。梅州地处粤东北山区,山多田少,土瘠民贫,一直是严重缺粮地区,“一岁所收,仅备三月。”一遇水旱灾难,缺粮就更为严重。自近代以来梅州成为著名侨乡后,家乡的气候、粮价等,时刻牵动着华侨的心。张榕轩等海外侨领,利用在海外经营的商业网络,源源不断地从泰国、越南等海外地区,直接买米运回梅州平粜,解决粮荒,稳定社会。

1904年4月,张榕轩、张耀轩兄弟联合松口侨领谢梦池等,响应大埔客家侨领、闽粤农工路矿大臣张弼士号召,成立潮汕铁路公司,投资300余万银元,修筑了一条连接梅州客家人出海口、新兴城市汕头与老府城潮州之间的铁路,于1906年11月通车,成为中国第一条侨办铁路。该铁路的开通,对于促进潮汕等粤东地区经济社会文化的发展,起了极大的推动作用。但张氏兄弟修建该铁路的初心,实际是为了解决家乡的粮食问题。

1903年10月26日,张榕轩在北京向慈禧太后和光绪皇帝上奏修筑潮汕铁路的缘由时,特别指出修筑潮汕铁路的目的是为了方便从海外进口米粮,解决家乡的粮食问题。“至于广东潮汕铁路,臣非为一己之私,实为地方起见。因潮州所属九县,嘉应州所属四县,向来山多田少,一年所出米粮,不敷民食,全靠安徽之芜湖并暹罗国贩米进口接济。但是汕头以上河道太浅,春夏之间船尚可行,一到秋冬河水干涸,船只难行,两边又是山路,肩挑负贩,均多不便,因此往往办米接济不及,人心由此摇动,地方因之不甚安靖。所以这段铁路,关系甚属紧要。皇太后说好,这才是利国便民之事,汝当赶紧认真办理。”

梅州的主要河流梅江,于大埔三河坝与汀江等汇合后名为韩江,到潮州后分东溪、西溪、北溪等七条支流入海,一到秋冬季节,难以行船。因此张榕轩等侨领从海外接济家乡的“海米”无法按时运回梅州,成为梅州社会稳定的重大隐患。为解决这一“卡脖子”问题,张榕轩等下决心投入巨资,修建了潮汕铁路,也因此成为中国第一条侨办铁路。

短短一封给儿女的家信,体现了侨领张榕轩爱国、爱乡、爱家人的浓浓桑梓情。

(作者系嘉应学院客家研究院院长、教授,梅州侨史学会会长)