端午节前,市面上推出的艾草花束 花瑶 供图

羊城晚报全媒体记者 赵映光 蚁璐雅

“家家插艾望消灾,欲食粽球兴满怀。更喜龙舟竞渡处,锣频鼓急桨花开。”一首潮人《端午》名诗,活灵活现地概括出了潮汕地区人们过端午节的生动情景。

农历五月初五,是中国民间传统的端午节,潮汕人俗称“五月节”。传统的五月节是热闹欢腾的,龙舟竞渡、粽叶飘香、祈福祛疫,都是潮人独属于五月的特别记忆,寄托了潮人趋利避害、不惧时疫、追求健康的朴素情结。

近年来,诸多新式端午习俗逐渐浮现,市面上推出的艾草花束、杨枝甘露粽等产品将传统元素与潮流生活方式相融合,受到许多年轻人的欢迎。与此同时,在今年预制菜火爆的当口,许多潮汕商家也尝试“把潮菜包进粽子里”,推出一系列如狮头鹅粽等的创新产品,为传统节日和传统潮菜穿上预制菜的新潮外衣。

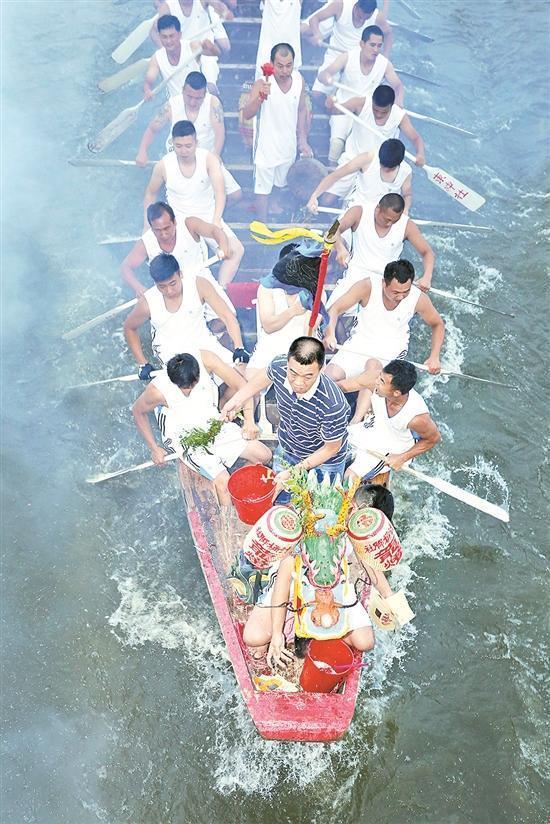

潮州市饶平县往年举行的龙舟竞渡活动 (资料图 余秋松摄)

端午节堪称最早的“卫生防疫日”

“端午”一词最早见于晋人周处《风土记》:“仲夏端午,烹鹜角黍。”

在汕头市潮汕历史文化研究中心青年委员会委员陈斯楷看来,草木的清芬正是端午节的主流味道,“端午别称‘浴兰节’‘菖节’‘蒲节’‘菖蒲节’,就已经剧透了这一点”。

陈斯楷告诉记者,农历五月,气候转入炎热,多雨潮湿,毒虫滋生,食物易变质,人易生病,瘟疫易流行。自古,民间俗称五月为“毒月”,因此潮汕人口中的“五月节”有许多习俗都与“避恶去毒”有关。例如,采集艾草与菖蒲,用于悬挂、熏香、佩戴、制药、泡澡等,可以杀菌消毒、驱邪防疫。

自古以来,人们为了避瘟驱毒,积累了很多防病强身的生活经验。如西汉《大戴礼记·夏小正》载“五月蓄兰为沐浴”,又有南北朝《荆楚岁时记》“是日(端午节)竞采杂药”,清乾隆《揭阳县志》载有“端午祀,先酿角黍,插艾,饮蒲酒,采百草为汤以浴身”。因此,端午节堪称最早的“卫生防疫日”。

潮汕文化发源于中原文化,“药食同源”一脉相承。据陈斯楷介绍,潮汕地区位于亚热带,直到唐末仍然地处卑湿,瘴气连天。在这样的自然条件下,人们总结出一些趋利避害、养生保健的饮食经验。

如今,这些佩戴艾草、养生饮食等的传统,又逐渐穿上了时代新衣。羊城晚报记者在网络外卖平台上看到,汕头市区一些花店推出了“艾草花束”“艾草粽子花束”“菖蒲花束”等极具节日特色的新产品,以及“祈福安康”等的花束小卡片,让人眼前一亮,开拓出一条营销新路,节日仪式感十足。

艾草、栀粽和李子三色拼盘 方立峰 摄

传统粽子穿上预制菜“新衣”

潮汕有俗谚云,“时节做时粿,时令防时病”“清明食草,端午食药”“食粽,食了正健壮(潮汕方言,壮、粽谐音)”等。在人们的印象中,端午节的味道非“粽”莫属——或甜,或咸,或是“潮味十足”的甜咸双拼。

在汕头技师学院烹饪系副主任陈文修看来,粽子包含着一种潮人好家风:“粽的外面是粽叶,里面是粽馅,一‘包’一‘容’,呈现给我们的就是‘包容’。粽子的主料是糯米,温和且滋补,粽球所散发出的是一种‘温和’。温和的人,一定待人亲切、进退有度,让人如沐春风。”

端午节期间,粽子无疑占据着海内外华人餐桌的“C位”。在潮汕地区,不乏多种传统粽子品类,如豆仁粽、双拼粽、咸肉粽、八宝粽球、水晶粽、杂粽等。

近年来,商家陆续开发了各种新奇口味的馅料,成为很多年轻人的“尝新”之选。记者走访看到,市场上不乏水晶西米、榴莲肉、杨枝甘露等全新口味,将传统粽叶与甜品、饮品相结合,吃起来清新爽口,别有一番滋味,虽然售价并不算低,但却受到一部分年轻人的追捧。

随着预制菜热潮掀起,潮式传统粽子也穿上了预制菜新衣。陈文修告诉记者,端午粽本就是一味传统的家庭预制菜,吃时只需加热即可,如今又进一步创新,发展为一味现代预制菜。

“把菜搬进粽子里”就是今年各餐饮企业、预制菜商家口味创新的主流。据陈文修介绍,目前,潮汕地区许多商家将经典潮菜和特色食材加入粽子的制作,推出潮汕卤鹅粽、老菜脯粽、沙茶牛肉粽、桑葚粽、荔浦芋泥燕麦乌米粽、陈皮洗沙乌米粽等,让人听着就食指大动。

“潮汕美食是一块金招牌,把经典潮菜加入到潮式粽球的制作中,一方面有利于将经典的潮菜文化传播出去、传承下去,也能让年轻人透过美食的窗口更多地了解潮汕传统文化和风俗节庆。”陈文修说。

潮式粽球 受访者供图

端午食俗折射潮人健康生活理念

据陈斯楷介绍,她在多次田野调查中发现,除了粽子外,包括有药性的“栀”(鸭脚木、蒲姜、黄栀子等燃烧后的草木灰),以及使君子、真珠花菜、益母草、决明子、谷精子等青草药都是潮汕人餐桌上常见的端午节食材。

陈斯楷说,《潮州的习俗》中有记载:“端午日以薏苡、赤目豆、使君子花等合煮之。”《广东民俗大观》收录的《潮州端午节》一文也记载,称往昔端午节,人们采摘庭院或门外的使君子花做菜,如果自己没有栽种,就到街上去买。使君子的花、叶、果都能入菜,但要注意用量,脾胃虚寒者慎用。

据陈斯楷介绍,“真珠花菜”(也写作“珍珠花菜”)是白苞蒿的俗称。潮汕民间传统认为真珠花菜在凉血解毒、祛湿明目等方面有裨益。在端午节早晨,少不了一碗真珠花菜猪血汤。猪骨汤煮熟的真珠花菜,搭配嫩滑的猪血,以及粉猪肝、鲜瘦肉,草药香气中和了猪杂腥膻,甘醇的汤水破解了野菜的粗涩,增强了人体的造血机能,并清理肠胃。

益母草汤也是经典款。做法有煮猪血、煮肉脞、煮花生碎等。有一种益母草圆,将益母草剁碎,蘸蛋液挲圆,煮成一碗绿色圆子汤,作用是洗除肠胃杂质,去旧生新。此外还有用谷精子、决明子煮瘦肉汤,明目保健。煮五果汤(桂圆、银杏、莲子、薏米、百合),补中健脾。

在陈斯楷看来,这些“草木系”的端午饮食正应了另一句潮汕俗语:“咸俭五月节,富贵廿九夜。”因为天气炎热,食物难以保存,所以提倡勤俭过节,不要造成浪费。“以草木为原料的栀粽、栀粿和其他节日食物,一来健康,二来节约,体现了潮人绿色低碳生活的理念,以当代眼光来看仍然很有意义,值得传承。”陈斯楷表示。