文/图 羊城晚报全媒体记者 朱绍杰

实习生 杨蕊 通讯员 曾睿洁

日前,《写尽苍生——20世纪广东美术家人物写生个案研究展》在广东美术馆开展。展览以20世纪广东美术家的人物写生个案为研究对象,对馆藏多年未曾展出过的数百件珍贵手稿进行梳理和展示,较为系统地呈现了黄少强、符罗飞、杨之光三位广东美术大家的人物写生作品。展览将持续至2022年4月6日。

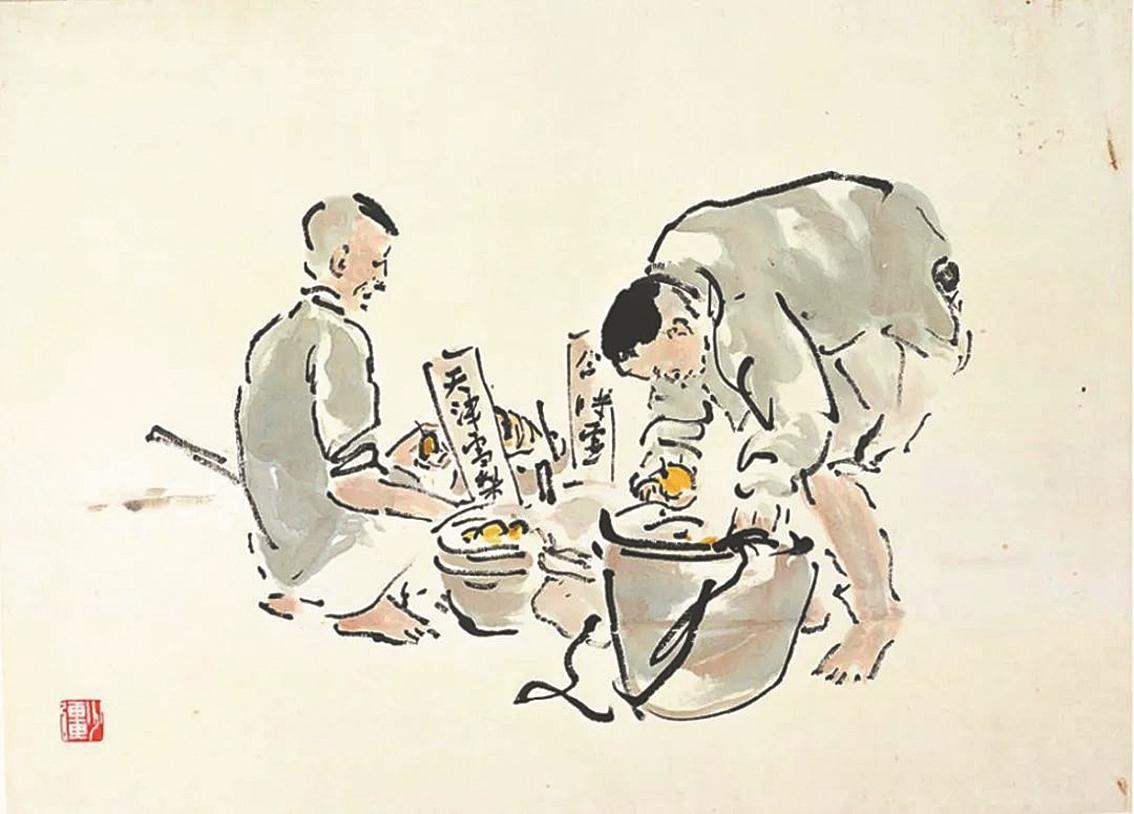

《小贩》 黄少强

从青年视角发现岭南文化

“对这三位艺术家进行对比研究和展示,从三个“写生”的片段管窥20世纪广东美术的发展轨迹。”广东美术馆馆长、展览总策划王绍强表示,本次展出的黄少强、符罗飞、杨之光都是广东美术的重要大家,他们都有一个共同的特点,就是扎根生活,扎根人民,在祖国大地山河里寻找艺术的灵感,记录时代,记录劳动者。

本次展览入选文化和旅游部2021年全国美术馆青年策展人扶持计划。自2018年起,广东美术馆的青年策展人四度入选“全国美术馆青年策展人扶持计划”,并成功举办展览。王绍强介绍,通过青年策展人视野可以发现,越来越多年轻策展人更关注近现代的文化名家。

展览策展人吕子华告诉记者,通过策展研究,以“写生”作为切入点,展现了三种不同的创作方法,在某程度上也反映了不同时代对“写生”的不同诉求,体现了艺术家观照社会、生活的角度和立场及其笔下所构建的“现实”世界,从他们的作品中能够看到一个时代广东美术家的社会责任和人文关怀。

《雨天》 黄少强

黄少强

岭南画派的平民意识

“到民间去,百折不回。”本次展出的近代岭南画派画家黄少强以写实人物画著称。刘海粟曾为其题画集,赞道:“曾经为了神与王公而制作的艺术,现在恐怕到了为平民而制作的时代了。代表这新时代的作家有一人,便是门人黄少强。”吕子华介绍:“岭南画派宗师高剑父在多次演讲中强调,复兴中国画首先要从人物画入手,人物画最能代表时代,让所有人一看就能明白接受,这方面在黄少强身上得到了很好的继承。”

展览现场突出呈现了写生画风的变化。1929年到1935年间,黄少强在华北、华东等地周游。此前其画渲染深、体积感明显,而在周游时期,由于创作现场等局限,他在写生中更偏向于线条的使用,以即兴、迅速的线条塑造人物的形态。这种风格自此深刻影响其创作。

记者在现场看到,主办方还搜集、梳理并展示不少早年岭南画派相关文献资料。吕子华强调,这些文献侧重反映岭南画学的传承,尤其是黄少强及其同道们的努力,足见岭南画学的平民意识远不止于丹青。1935年,黄少强在广州成立民间画馆,并于次年1月创立“民间画会”,以“谱家国之哀愁,写民间之疾苦”。为了筹募寒衣,他曾联合美术界举办大型画展,并将全部所得捐给抗日前线。

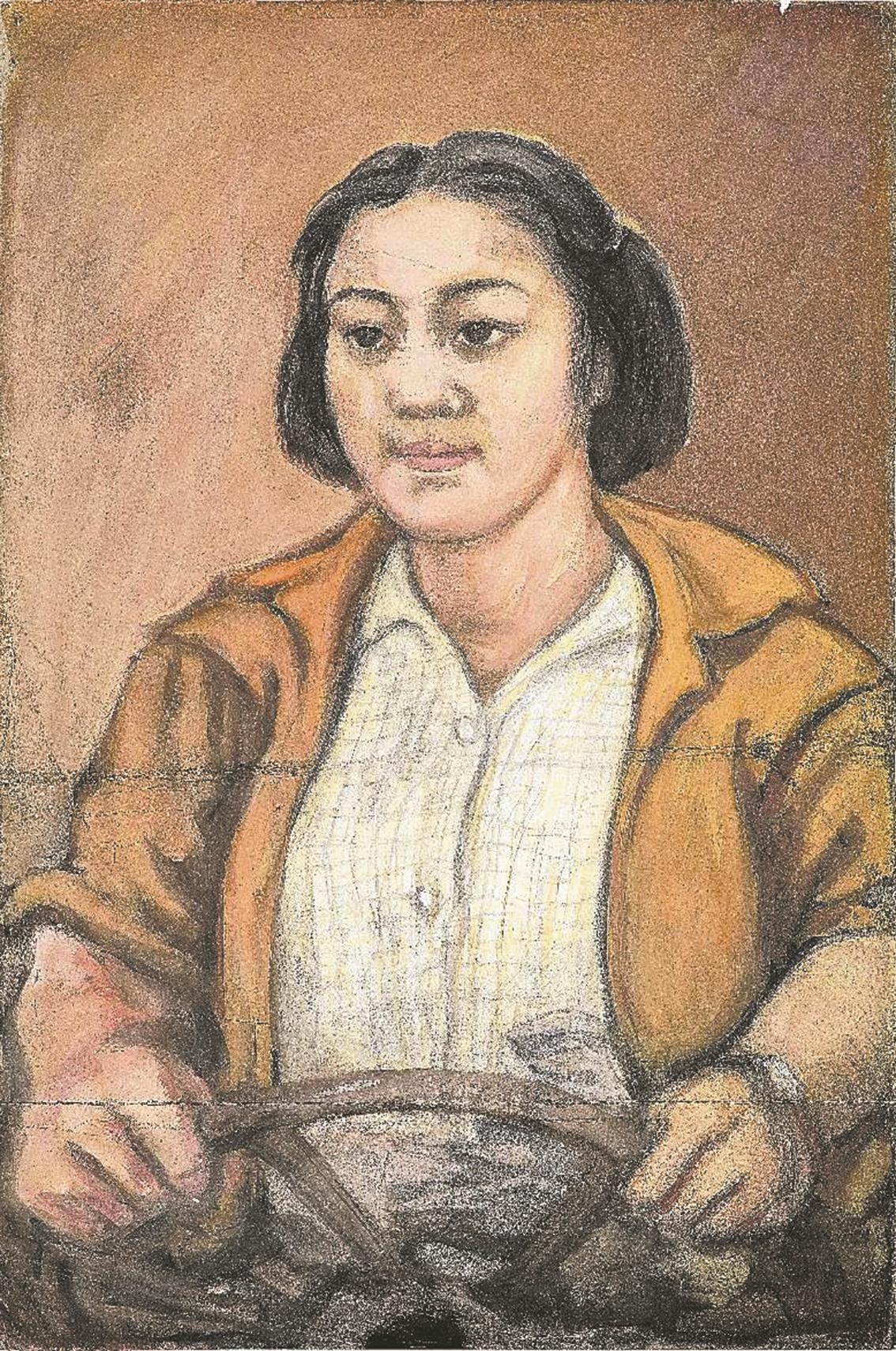

《矿山新兵》 杨之光

杨之光

一张作品六易其稿

作为三个个案中最年轻一位,杨之光也是接受学院教育和训练时间最长、体系最完备的艺术家。早在1950年代,杨之光就随徐悲鸿在中央美术学院学画,接受严格的学院派造型训练,并将之传承至华南,影响至今。展览选择了杨之光的三件代表作:《红日照征途》《矿山新兵》《雪夜送饭》,并通过呈现这三件作品的创作过程,让观众体会他写生的方法。

由杨之光创作的中国画《红日照征途》描绘当时毛泽东送别毕业学员奔赴各自“征途”的情景。画家将毛泽东以一个普通人的形象置于学员中间,以此表现中国共产党人密切联系群众、与农民兄弟融为一体的优良作风。吕子华在梳理过程中发现,为创作《红日照征途》,杨之光自1959年到1976年,就共创作并修改了六稿。而其储存的手稿量就达几百张,其中不乏大量的写生准备。

画面中,杨之光画人物一向以精准为原则,造型写实、用笔写意,吸收了西方对水彩和光的表现手法。值得注意的是,画作客体部分由农民学员三人、革命军两人组成,占的画面虽小,却有“燎原”之势。红旗一角寓意着后面跟有浩浩荡荡的革命队伍。与之相呼应的是画面右上方的两株红棉树,既是岭南特色风物,也取其“英雄树”之意,寄寓革命队伍不断壮大、前景光明。

《雪夜送饭》 杨之光

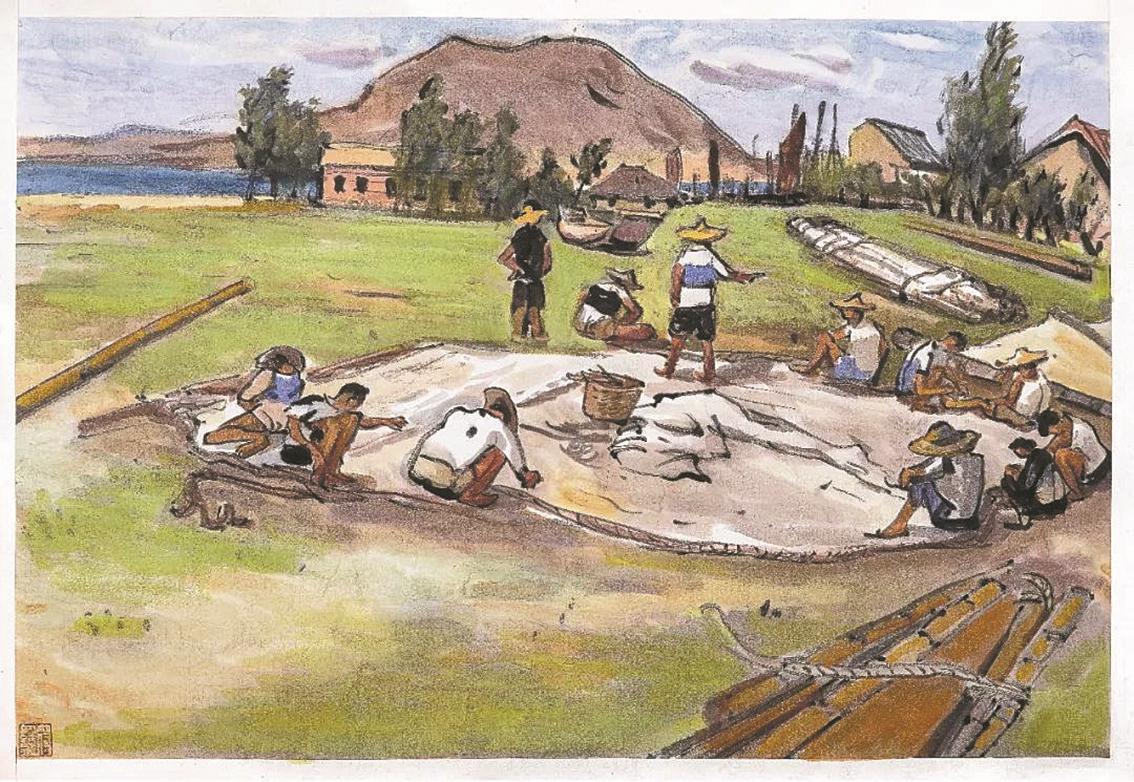

符罗飞

画家中的“坪石先生”

与声名隆盛的岭南画派相比,左翼艺术家符罗飞曾一度被时代淹没。在吕子华看来,可以用艺术革命家来形容符罗飞。抗战爆发后,符罗飞毅然只身从意大利回国。因抗战而归国成为符罗飞人生与艺术的转折点。抗战期间,符罗飞一度在偏处粤北坪石、栖身山野村镇的国立中山大学任教,成为华南教育历史上著名的“坪石先生”群体一员。

《补船帆》 符罗飞

本次展览中展出的部分1940年代素描作品,已然突显符罗飞最为人所知的艺术创作风格。在意大利期间,符罗飞入读那不勒斯美术学院,画风大致偏向古典主义。而在1946年到1947年间,粤桂湘爆发特大饥荒。强烈的同情心和使命感驱使符罗飞前往灾区,用速写记录灾区的种种惨状。

《女拖拉机手》 符罗飞

从灾区返回后,这批包括素描、水彩、粉画在内的200余幅作品以“饥饿的人民”为题,几次在广州和香港展出,并由夏衍主持。这批受到现实冲击而诞生的作品表现强烈、黑白分明,与意大利时期的温情细腻形成鲜明对比。展览在艺术界和新闻界引起很大反响。评论界称符罗飞是“人民的艺术家”。1947年,符罗飞与黄新波、梁永泰等人在香港发起组织“人间画会”,并担任第一任会长。