文、视频/羊城晚报全媒体记者 朱绍杰 周欣怡 文艺

图/主办方提供

日前,“游艺东西:关良的风格史研究”在广东美术馆展出。展览展出来自广东美术馆馆藏及多家机构、私人藏家的200多件藏品,以图像和文献为媒介,呈现艺术家关良一生的艺术轨迹、实践与理念。

据悉,本次展览是文化和旅游部2021年全国美术馆馆藏精品展出季的展览项目之一。广东美术馆馆长、展览策展人王绍强在接受采访时表示,本次展览既是以艺术家关良为核心的一次个案研究,也是广东美术馆“馆藏活化”的一次典型案例。展览将持续至10月9日。

图像证史 时代气息

关良(1900—1986),字良公,生于广东番禺,中国近现代画坛上一位不可或缺的大家。其艺术生涯,西方现代艺术的传播耕耘和中国传统水墨画的创新并重,一生的艺术轨迹由中西两条线交织而成。

20世纪初期,大批留日、留法画家归国是西方现代艺术在中国的滥觞。在此环境中的关良,用其西画学习的背景成为西方现代艺术在中国传播最早的播撒者之一。与此同时,在中国画的变革大潮中,关良融西学而内化,在水墨画中探索出一条简拙至美的戏曲水墨画之路。

“当广东美术馆的策展团队下决心要带关良的艺术毫无保留地‘回家’时,我们思考最多的是这两百余件作品将会呈现一个怎样的关良?”

王绍强认为,如果将良公一生对东西方艺术的探索联系起来,形成由关良及其相关的作品构成的图像线索之时,便会发现关良所关注的艺术问题,以及关良创造的艺术风格,是与其时代息息相关的。

据介绍,展览以“图像证史”为研究方法,深入以关良为核心的个案研究,以关良及其友人的作品、文章、历史文献、照片等资料,串联整个展览的大事记,并以此形成关良的图像历史脉络,同时以中国近现代的历史文化脉络为辅助线索,呈现与关良艺术创作思想相关的文化事件,以期呈现出关良在不同的历史时期下的历史形象、个人形象和作品形象。

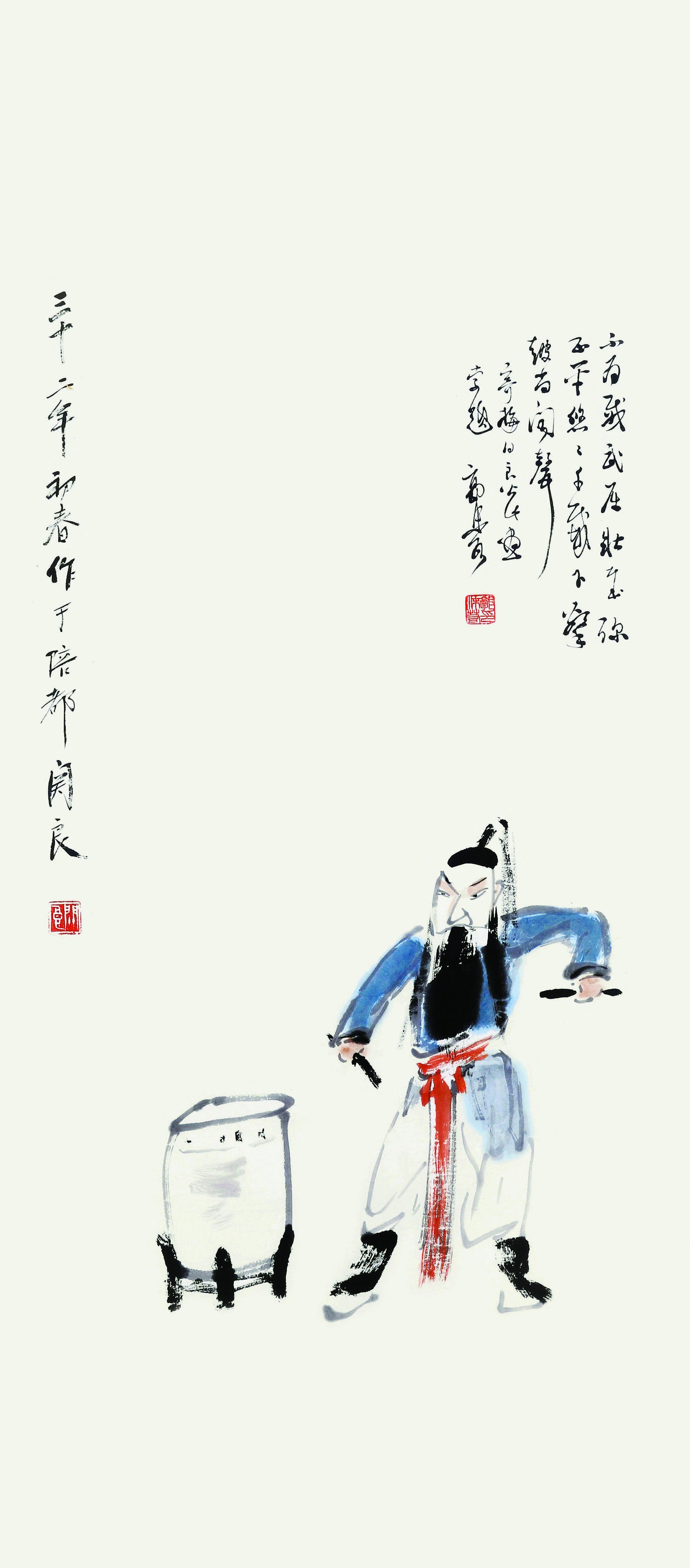

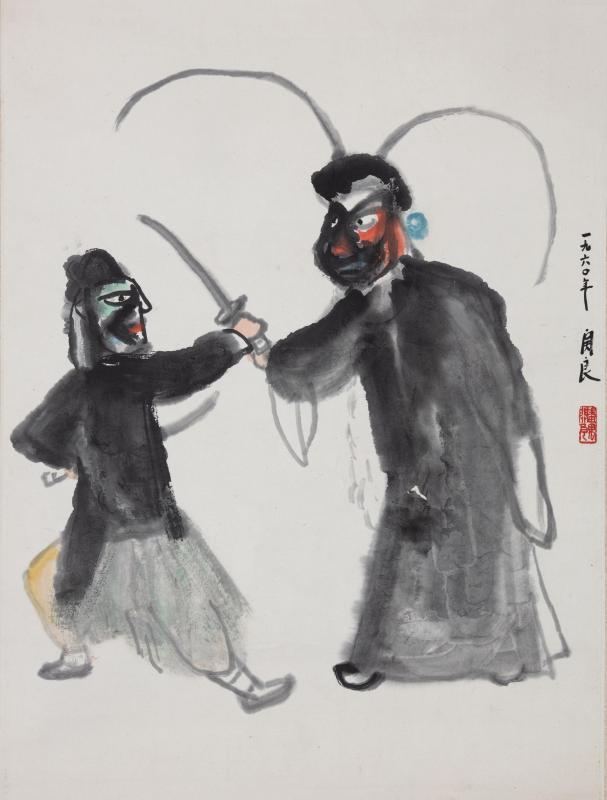

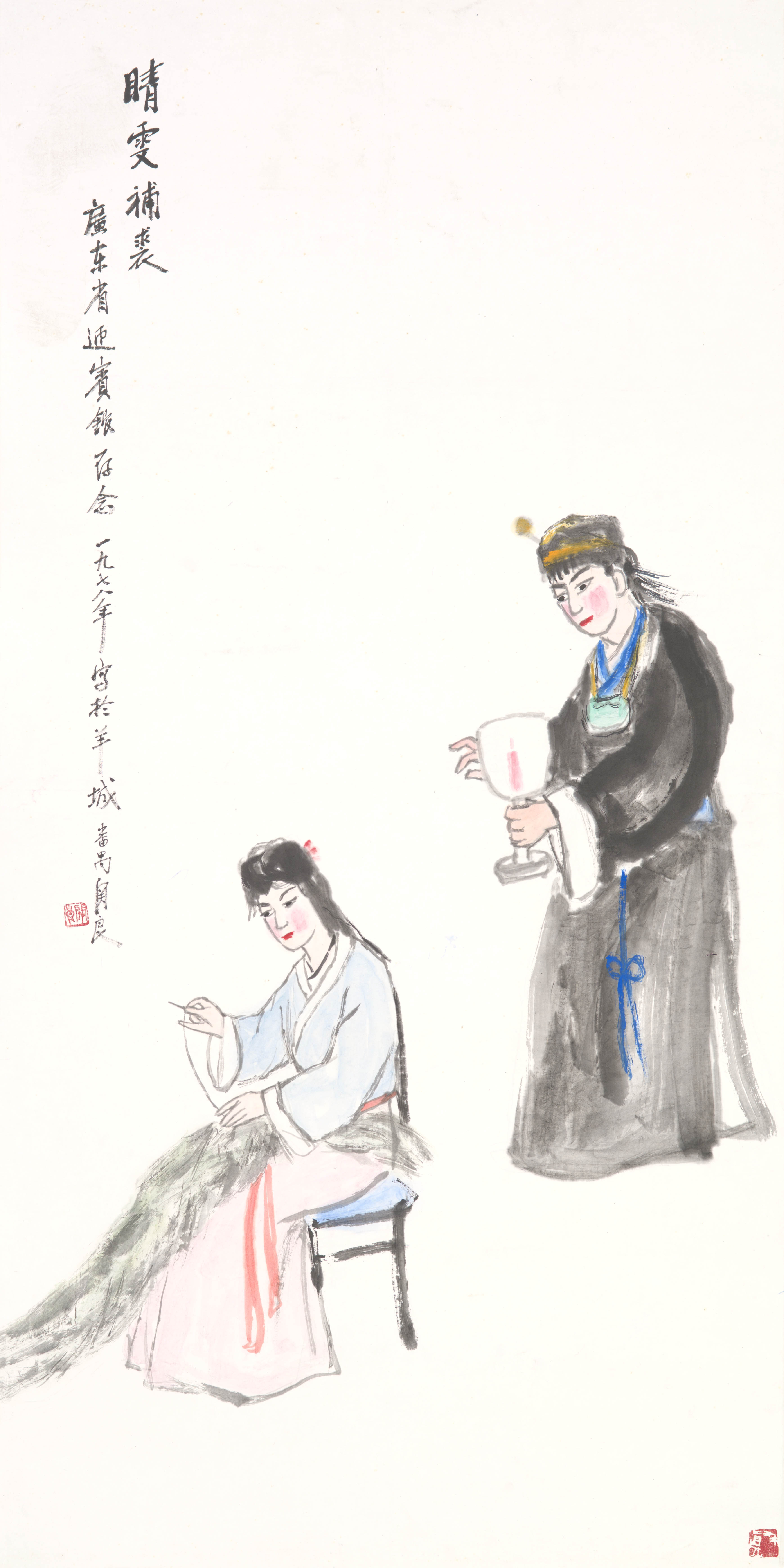

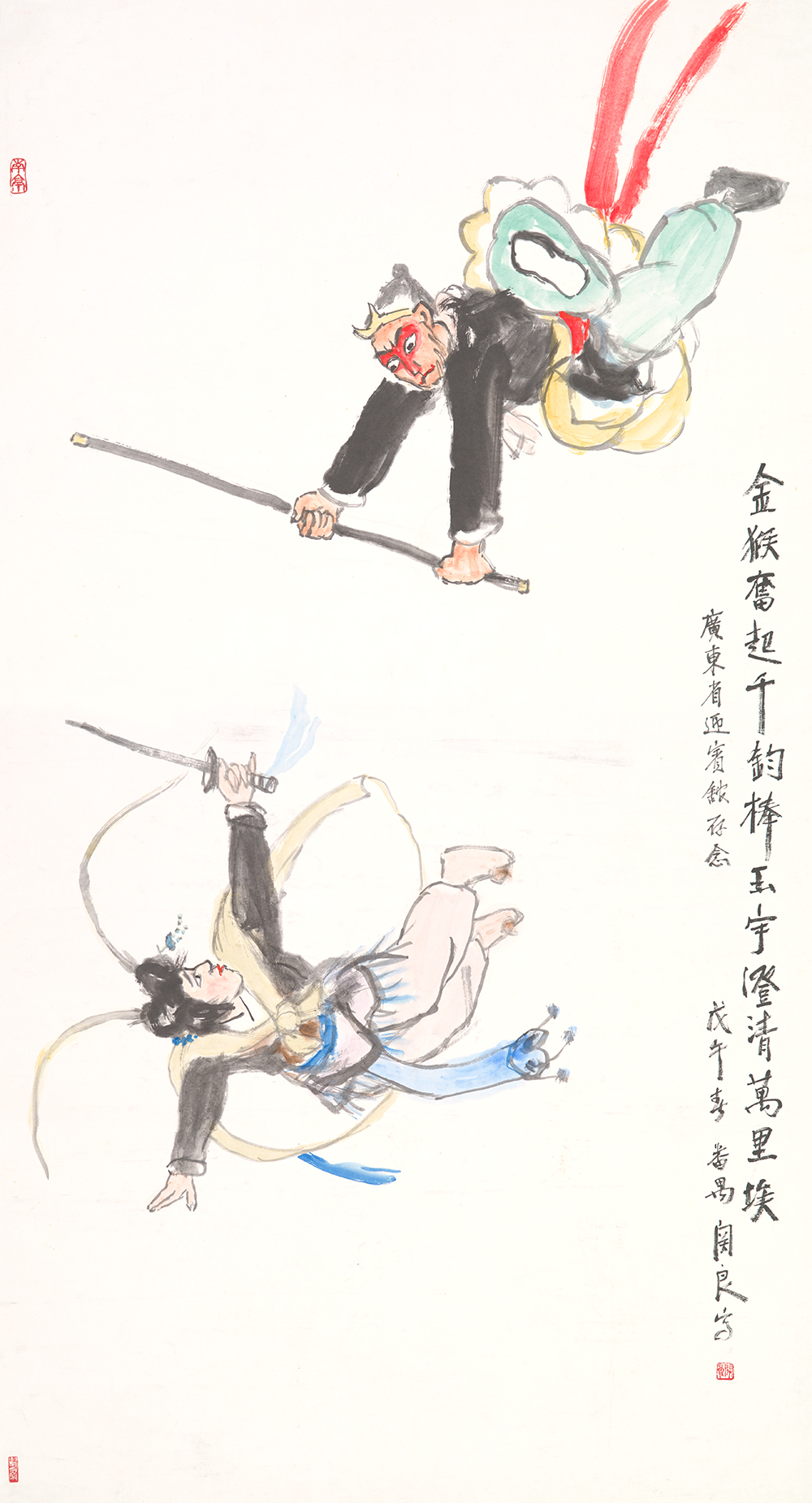

记者在现场看到,展览分为三个板块。第一板块题为“改良思潮下的‘洋画家’(1900-1949)”,主要展示20世纪二十至四十年代中,关良和其师友的西画作品及关良早期的戏曲画作品;第二板块题为“时代塑造的‘国画家’(1950-1976)”,展示新中国成立后关良在油画与国画不同媒介间持续探索的不同绘画实践;第三板块题为“回归自我的‘游戏笔墨’(1977-1986)”,展示了七十年代后关良稚拙持重的成熟风格下创作的戏曲人物画。

民族特征 借古开今

时至今日,关良作为戏剧人物画的开创者,世所公认。而戏曲却是传统中国画鲜见的题材和元素。

王绍强认为,在那个职能等级分明的时代,戏曲被排除在士农工商之外,当时被认为是不入流的行当,地位卑微,戏曲画则更是在绘画题材中不值一提;鲜有善绘戏曲画者,也多是无法考证姓名的民间艺人,即使是宫廷画师的手笔也不屑于留下自己的名款。而“洋画家”关良偏不屑于理会这种世俗偏见,画戏曲人物,完全出于其对皮黄的痴迷。

关良抛开对戏曲的偏见,将戏曲人物作为文人画的取材内容。他广泛交游盖叫天、周信芳、高盛麟、六龄童、赵燕侠、俞振飞等戏曲前辈。

关良曾自述:“我想要画好戏剧人物,自己首先必须弄清有关戏目的剧情、场次、人物之间的关系和各自性格的特征,要着意把人的精神气质表达出来。这样,才能使画出的人物和观者息息相通,在感情上产生共鸣。”

关良的戏剧人物画,在早期淡彩水墨的画法基础上, 融以西画的用色技法,掺以国画迂缓、迟滞、游移、泥泞的线条,造型上以“简”代“繁”的刻意传神,形成具有“稚拙、率真“,“不失其赤子之心”的特点。

而关良的实践得到了进步文化人的鼓励。1942年,这种融合了东西文化的现代绘画形式,在战时陪都重庆获得文艺界领袖郭沫若的肯定与赞赏,认为其发扬了中国作风,中国气派,是具有“民族特征”的绘画形式。

新中国成立初期,在美术领域所提出的国画改造,油画民族性倡导,对外积极塑造新中国文化形象的时代背景下,关良戏剧水墨人物画所体现的创新性和民族性特征无疑为其在中国画领域积累了名声和赞誉。

1957年,文化部与东德签订中德文化交流协议,在东德举办中国展览会,关良和李可染作为代表团成员,被派去参加在东柏林举行的开幕式,德国的出版社为其编选出版德文版的京剧人物画册,继齐白石之后入选该公司《世界美术》丛书系列。

从此,关良“国画家”的形象已逐渐盖过了他“洋画家”的本业。王绍强表示,良公将唱戏、拉琴、画戏融于一身,所画的人物形象均是从其舞台经验得来,饱含戏味,可谓“戏味儿最正”的中国画家。

点睛之笔 画中有戏

展览现场特别展出了两张“未点睛”之作。《未点睛的贵妃醉酒》和《未点睛的武剧人物》呈现了良公作画的“半完成”状态,及其创作的过程。据主办方介绍,关良极其重视最后的点睛,作品若是感情未到便不会点睛,这两幅作品正好佐证了关良创作论中的点睛之笔。

“眸子”两点,焦墨一戳,看来“全不费功夫”,却是“精心之极”的一笔。关良在《谈艺录》提到:“有时我把画好的一幅画稿,高悬墙上,朝夕相对,斟酌再三,一旦成熟,即刻落笔,一挥而就。眼睛不仅反映着人物的动态、神态、情绪,而且更反映出戏剧在特定环境中的特定思想感情、气质。”

据介绍,关良与有“活武松”之称的盖叫天先生交往甚密,二人时常促膝长谈、相互砥砺。盖叫天先生将演员眼神的表现分为“看、盯、瞟、瞄、瞪”等形式,其“斗鸡眼”“对眼白”的绝技更是将《武松打虎》和《打店》两出经典的武松戏表现得淋漓尽致。

而关良将盖老的理论嫁接于其笔墨语言之中,“或飞笔直戳,或横笔带拖,或方,或圆,或尖棱,或偏斜”无不是其舞台经验积累总结而成的绘画语言。

“我们在观画时,要注意观察他的‘动势’和‘点睛’。”广东美术馆展览部武鹏飞介绍说,从前梨园子弟登台亮相,鼓点子“蹦—登一呛”,呛一出,亮相完毕,才有人鼓掌、叫好,而关良专选亮相还未定的时候,也就是锣鼓点子‘蹦一登一’还未到“呛”的时候,抓住这一瞬间的动势于画面上,因此在画面上的人物也给人一种动态的进击、美学的震动,这就是所谓“画中有戏”。“一切,仿佛正在行进。”

【访谈】

王绍强:一次“零的突破”

一直以来,广东地区美术馆擅长立足自身藏品,结合各自定位,加强学术策划,推出一系列具有学术价值且极具时代性的展览。

近年来,广东地区涌现一系列“学术策展”型展览。他们甄选出能够体现国家社会发展历程的美术精品进行回顾与梳理,试图从美术作品的欣赏与研究中,观照不同时代、不同区域的社会发展。

作为近年来对这位岭南艺术大家的一次全面学术研究展示,“游艺东西:关良的风格史研究”在某种程度上实现了“零的突破”,是一个“新的尝试”。

羊城晚报:近年来,关良的艺术开始受到重视,有“回归”之说。为什么今天会重读关良?

王绍强:记得在2017年的“其命惟新——广东美术百年大展”中呈现了由研究者和理论家组成的专家团队评选出的广东近现代美术二十一大家,关良就是其中之一。其实在专业领域,关良有着很高的地位,但他的公众认知基础相对薄弱,大部分观众对于他的艺术成就与人生经历印象不深,甚至完全不了解。

这次我们重点推出这个展览,正是基于文化和历史的立场,着力挖掘近现代以来广东美术的资源,希望客观地从史学角度,呈现广东近现代美术名家不同的面貌。

无论是从研究者的立场,还是公立美术馆的职能上,我们都有责任重新呈现关良的艺术风格、历史地位,甚至是他的家国情怀。这次展览既是以艺术家关良为核心的一次个案研究,也是广东美术馆“馆藏活化”的一次典型案例。

我们也希望通过这一个广东艺术家的个案,弘扬文化自信,让广东年轻一代的美术工作者、年轻一代的观众,借此机会认识这段值得研究、值得传播的历史。

羊城晚报:发掘广东近现代美术史上的个案是广东美术馆一贯以来的工作思路。

王绍强:对,这是我们工作的重要部分。广东美术馆是广东省重要的文化窗口,也是艺术品收藏保护研究的重要单位。

在中国近现代美术史中,广东扮演着重要的角色,有着丰富的历史文化资源。关良先生是20世纪初最早一批留学的艺术家,在西方艺术中汲取了养分,也在艺术上很好地结合了中国的历史文化传统,因此成为近现代美术史的一个典型案例。

长期以来,关于这个方面的课题似乎缺少系统性的呈现,所以本次展览希望呈现新主题、新角度,也是广东美术馆的一次新尝试、一个“零的突破”。

对于近现代美术史的研究,我们一直有着系统的工作。比如我们对上世纪20年代的广州市立美术学校,有过系统性的研究和展示。成立于1922年的广州市立美术学校,作为中国第一所地方公立性质的美术学校,其为现代美术教育在广东地区的推广和实践提供了有力的现实条件,同时也为广东公立美术教育作出了拓荒式的贡献。

我们希望把我们的研究成果,传递给更多的公众,以求在提升美术馆学术研究能力和公共文化服务水平的同时,促进美术事业高质量发展,更好满足人民文化需求。