文、图/贺沁怡

“围屋方方呀凉帽圆,哥想妹呀心似煎……”作为客家文化的重要见证,客家妇女主要服饰之一的淡水客家凉帽历史悠久,其制作技艺亦具有历史研究、经济、艺术和实用、民俗研究等诸多价值。

据了解,淡水客家凉帽在惠州市惠阳等地广泛传承,主要以惠阳区淡水街道为中心,其影响范围辐射周边东莞、深圳、香港等地区。2013年,惠州市淡水客家凉帽制作技艺入选第五批广东省非物质文化遗产代表性项目名录。

一笠凉帽隐藏千年客家光阴

淡水客家凉帽(下文简称为凉帽)由薄薄的竹篾片编织而成,外形颇似平坦米筛,帽沿上装有6寸宽的绸布,用以遮挡阳光。

凉帽作为客家妇女的传统服饰之一,至今已有千年历史,论其凉帽渊源,光是民间传说便有几种。相传,在北宋年间,苏东坡被贬至惠州。某一日,他见爱妾王朝云顶着烈日在花园打理花草,心疼不已,为让王朝云不受日晒雨淋,苏东坡便在当地竹笠基础上,往中间开一孔,适应发髻佩戴,这样既不会弄乱王朝云的发髻,又能遮阳,可谓一举两得。后人将之称为“苏公笠”,民间纷纷效仿并逐渐演化为后世的客家凉帽。

另有民间相传,唐朝末年时,中原百姓不堪战乱及天灾之苦,举家南迁,而行至广东,为了生活,女子亦必须参加田间劳作。然而,在当时的北方习俗里,一般是男耕女织,女子甚少抛头露面。为解决这个问题,女子便在男人佩戴的头笠上罩上一块黑布,遮住自己的面容,只留两个孔洞。后来,大家感到此类头笠不太方便,便将罩布揭下,改成缝在头笠边沿四周垂挂。

不论是为免受日晒雨淋,还是为遵循传统风俗、遮蔽面容,凉帽实用性强,日渐被定义为客家妇女农作干活所用。清人梁绍壬《两般秋雨庵随笔》记载:“惠州嘉应妇女多戴笠,笠周围缀以绸帛,以遮风日,名曰苏公笠。眉山遗制也。”清朝黄钊《石窟一征》卷四记载:“妇女冬日戴帕,帕皆青布为之;暑天田功樵采,则戴凉笠,以竹为之,笠檐缀以青绢或青布,可以障目。”同时,又因竹子在惠州常见,与百姓生活密切,凉帽制作也大多采用惠州本地竹。

上世纪五六十年代,凉帽成为了广东及其周边地区妇女维持家庭生计的重要手工产品之一,盛行一时。《惠州市志》记载,抗战时期,惠州水东街有“竹篾街”之称,盛产凉帽猪笼、灯笼和竹制家具等产品,凉帽制作技艺亦成为不愿外传的手艺。时逢淡水镇欲在当地建设凉帽厂,却苦于无人愿意传授凉帽技艺,因而当地部门组织了六名本地青年,多次前往东莞参观民间老艺人的制作手法,丰富本地的凉帽制作水平。这六名青年在多次揣摩学成后归来,成功在淡水开设了凉帽厂。

八十年代后期,老手艺人相继辞世,新手艺人日渐减少,凉帽编织手艺于不觉间接替中断。朱冠玉作为最初外出学习的六名村民之一,却仍在坚持编织凉帽,并成为了淡水街道仅有的从事凉帽制作的手艺人之一。

廿道工序编竹成笠

“凉帽厂最高峰时,厂内多达170人,一个月产量高达8000多顶。”据曾在凉帽厂工作的村民回忆,凉帽厂制作生产出的凉帽质优价平,还曾多次参加春秋广交会,远销海外。然而,改革开放初期,凉帽厂受工业化发展冲击,销量日趋下跌,声势大不如前,致使凉帽厂最终闭厂。

1947年出生的朱冠玉作为凉帽厂曾经的一员,年轻时经历了凉帽风靡一时的盛况和猝然下跌的窘境,仍以家庭作坊形式从事凉帽制作、售卖。多年来,她一直坚持带徒传艺,并将该技艺传承给了自己的女儿陈瑾瑜,乃至影响、带动了一家人守护凉帽制作技艺。

“从破竹到成帽,一顶客家凉帽需要二十多道工序编织。”陈瑾瑜坐于桌前,将手工撕出的竹篾一条条或纵向排开,或交叉横向排开。竹篾与手指翻飞间,不一会儿,一顶带着传统纹路的客家凉帽雏形便呈现在她手中,而这也仅仅是制作中的一个步骤。据陈瑾瑜介绍,凉帽制作的二十多道工序,指的是从原材料到成品的过程。“破竹、织篾、扫桐油、压制、定型、切头、剪边……完成一顶完整的凉帽,需一天的时间。”

笔者观察到,用以遮阳的凉帽帽布有着齐整的褶皱,在佩戴摆动时,这些褶皱好似一道道波浪在脸上滑动。“需用手捧水打湿帽布,一缕缕的折褶。一条长2米的帽布,可以折出140多道褶。”陈瑾瑜说,帽布上的褶皱是凉帽传统的特色之一,是制作中最需耐心和细心的步骤,又称为手工褶布。她认为,机器褶布和手工褶布具有很大区别,手工褶布流畅度更高、更美观,很多找她订购凉帽的客人也更偏好于手工褶布的帽布。

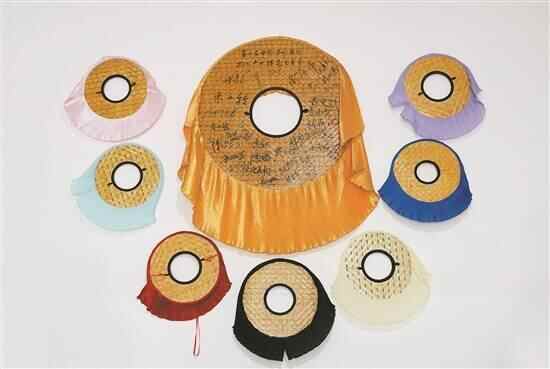

除了褶布的精心,帽布颜色也有说法。据了解,黑色的帽布是最传统的款式,现在看到的蓝色、白色等不同颜色帽布,都是后来为了增加观赏性而创新的款式。

值得一提的是,帽布颜色可以选择个人喜好的色彩,但凉帽的穗带颜色却不能有错。旧时,客家妇女出门、下地、赶集常年佩戴凉帽,为辨别区分未婚、已婚女性,穗带颜色极其重要及关键:未婚女孩凉帽穗带是白色,已婚少妇佩戴黑色穗带,中老年妇女则多用青色、黑色或混色等。“如果认错了颜色,识别错了对方的年龄,可是会闹笑话的。”

两代人续非遗之光

承载着客家妇女记忆的凉帽,是一个时代的缩影。如何将这段记忆传承世代,将客家文化传颂久远,却是一大难题。

在母亲手下学艺四十六年的陈瑾瑜,如今已是淡水客家凉帽制作技艺的代表性传承人。她表示,幼年时,淡水凉帽厂还未闭厂,她的母亲及熟识的阿姨都在编织凉帽,耳濡目染,她也慢慢接触学习了凉帽制作。长大后,旧日编织凉帽的长辈逐渐减少,当初那位笨拙学习的孩童却扛起了凉帽制作的大旗。

2010年,陈瑾瑜成立了惠阳淡水信宇凉帽厂,正式开始全权接手凉帽制作、售卖工作。如今,网络无远弗届,人们眼前总是不断出现新的事物与产品,不少传统物件日渐式微,凉帽亦然。“购买凉帽的群体长辈居多,尤其是还在务农的客家妇女,偶有团体会将凉帽用于舞台表演而前来购买。”陈瑾瑜介绍,凉帽作为小众产品,售卖量不高,目前年销量在10000顶左右。

令陈瑾瑜高兴、欣慰的是,她的家人都在为传承凉帽而努力。“我的丈夫苏剑波、女儿苏奕禧也与我一起在从事这个事情。平日里,奕禧在凉帽文化对外宣传上提出了不少巧思,做了很多工作;今年,我的丈夫也被评为了惠阳区淡水客家凉帽制作技艺非遗代表性传承人。”据悉,陈瑾瑜在女儿苏奕禧帮助下,新接触了线上平台售卖方式,她通过淘宝、小红书等平台发布了有关凉帽文化和凉帽产品的帖子,吸引了不少人关注并留言。

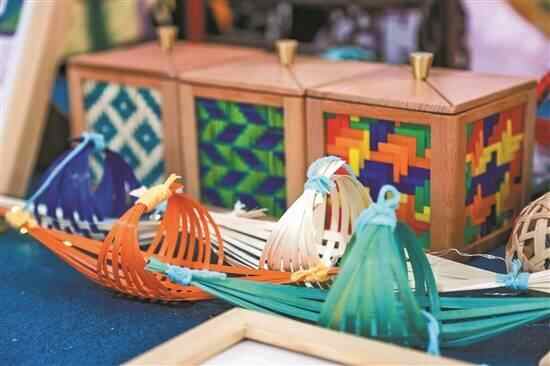

竹扇、小灯笼、杯垫、风铃……为吸引年轻消费者的青睐,陈瑾瑜还创新了不少以凉帽制作技艺为基础的衍生文创产品。在她看来,将凉帽制作步骤提取一部分,用以制作更适合走入日常生活中的文化周边,并采取消费者亲手制作的方式,不失为一种新的文化宣传方式,还一并增强了消费者的体验感和获得感。

“大梅花纹样、罗盖花纹样……这些竹扇上的纹样都是属于编织凉帽的纹样。可以说,凉帽也能与时俱进。”接下来,陈瑾瑜还打算推出竹编收纳盒,将凉帽独特的文化以日用品的形式,推广到大众的生活当中。她表示,现代大部分群众生活在高楼大厦之间,已不再有春种秋收的生活习惯,又因现代遮阳工具种类的丰富且便携,凉帽走向也逐渐从必用品过渡成了装饰品,而她也正努力让凉帽的传统特色与时代相融合,为凉帽发展提供更大的空间。

十二载传承与守护

踏进惠阳淡水客家凉帽制作技艺传承基地(下文简称为“传承基地”),一眼望去便是墙上的八顶凉帽,这八顶凉帽由七顶小凉帽呈环形围绕着中间的大凉帽组成,大凉帽上还有不少签名。这顶凉帽尺寸为何如此之大?上面为什么会有这么多的签名痕迹?

原来,自2013年,淡水客家凉帽制作技艺入选惠州市第五批广东省非物质文化遗产代表性项目后,陈瑾瑜与其家人便多次带着凉帽“走”出淡水,积极参与各大博览会、研讨会。这顶大凉帽便是特别制作、于2013年广东省博物馆举办的展演活动中展出所用的。

“被大凉帽吸引而来的人很多!参观者来到摊子上都很好奇凉帽的来历,很多外国游客对此也很感兴趣,我们也很高兴为他们讲解凉帽文化。”她解释道,日常的凉帽尺寸在展演活动上很难被注意到,特别制作的大凉帽可以在第一时间“吸睛”,在众多非遗摊子中“一鸣惊人”。而说到凉帽上的签名,陈瑾瑜笑言,这是当时活动现场领导们的签名,极具纪念意义。

“每年,我们有一半的时间带着凉帽奔波在外。虽然辛苦,但是我们甘之如饴。”除去参加博览会、研讨会,近年来,陈瑾瑜与家人携淡水客家凉帽制作技艺多次进学校、社区、景点,开展体验课程、讲座、活动等,致力于让更多人认识凉帽。“现在的学生很聪明!一些复杂的纹路,在我教学后,他们都能快速上手制作。看着他们的作品,我内心十分骄傲。”

据她回忆,2023年,她便在岭南书院·丰湖书院开展春节主题系列活动,惠阳区的首届麒麟文化节上也有她与凉帽的身影。遇上节日,陈瑾瑜也会到惠州市文化馆开展活动,包括如今的传承基地,也成了一个打卡点。

于陈瑾瑜及其家人而言,宣传凉帽文化已成为他们生活的一部分;这不仅是非遗传承人的责任,也是他们对凉帽深深的爱意,对客家文化的吟诵方式。

-

广州首个非遗版权主题列车发车 地铁11号线变身移动非遗博物馆

2025-03-25 08:37:31 -

脚踩利刃 徒手攀爬36级刀梯

2025-03-11 08:49:12 -

热闹巡游!梅州梅县区松源镇举行“挂大牌”非遗民俗活动

2025-03-06 16:24:48 -

潮州青龙庙会:行走的“非遗博物馆”

2025-02-24 10:12:54