三月正春风,木棉花开时!木棉,是广州市“市花”,也是岭南的象征,更代表着岭南精神与岭南风骨。作为木棉树下出生、珠江水里哺育的岭南本土画家,著名画家陈永锵不但受岭南画派文化滋养,也沉醉于木棉的英姿。日前,“英雄花开英雄城——陈永锵木棉作品展”在番禺区图书馆展出。陈永锵接受收藏周刊独家专访时表示,“我的木棉不是简单的自然描绘,更多的是表达伟岸与力量。”

木棉就是我的邻居我的老师

收藏周刊:您为何一直钟情木棉?

陈永锵:我生于广州,长于广州。现在75岁,从小就在木棉树下生活,七十五年来看着木棉花开花落。木棉就是我的邻居,是我的老师,甚至是我的偶像,因此,我对木棉有深刻的感情。木棉色正体直、花硕树高、豪气干云,既拔地冲天又垂枝大地,有傲骨而无骄态;暮春始发花,欣欣然而不争春;守节谢岁月,回报生命以壮丽的辉煌;花落坦然、掷地有声,抛朵而不零落、不飘英。在对它的仰望和“玄观静览”中,引发我许多遐想以及对自强不息、从容向上的人生思考,更教会我师造化、法自然。

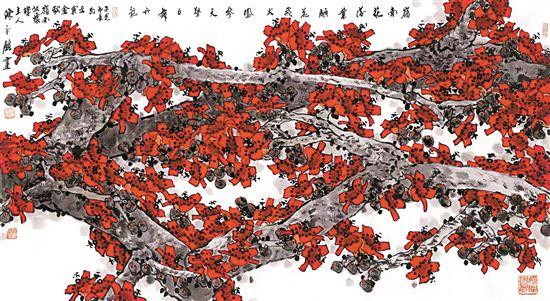

■《岭南花》

收藏周刊:最早开始画木棉是什么时候?

陈永锵:我之所以人格化地表达木棉,缘起于14岁拜梁占峰老师为师。我在他画室看到的第一张画,画的就是木棉。题在画上的诗:“愿祝人生似红棉,凌云百尺气冲天。花开映日红如血,絮落纷纷暖大千。”这首诗十分形象地把木棉人格化,让我至今难忘,在我内心埋下了用绘画歌颂木棉的种子。后来我才慢慢知道,苏东坡也有歌颂木棉的诗句,“记取城南上巳日,木棉花落刺桐开”。还有清代屈大均,也满怀热情地赞美:“天南烽火树,最是木棉红。”同时期顺德乡贤陈恭尹的《木棉花歌》:“粤江二月三月天,千树万树朱花开。有如尧时十日出沧海,又似魏宫万炬环高台。覆之如铃仰如爵,赤瓣熊熊星有角。浓须大面好英雄,壮气高冠何落落……”每画木棉,这些豪迈坦荡的诗句总会浮现在我的脑海。

“用理性勒住感性的马头”

收藏周刊:您在表达木棉的时候,首先会想到如何表达?

陈永锵:在我要表达木棉的时候,就不是简单的自然描绘,更多的是表达伟岸与力量。木棉有大气象,我并不想表现它作为植物的优雅,而是雄壮。

我画花鸟题材,不是真的在画花花鸟鸟、奇花异草,而是歌颂生命。花草是无言的生命,我尝试为它们代言。我常说,“树木无知于生命的意义,但活得树起了生命的尊严”。我还有一首诗专门写《树》,“站着的树,死了,死了的树还站着,它,僵硬的枝柯,描绘着,树的过往。”以前黄永玉跟我说,“本来画画是感性高于理性,但你的画却是理性高于感性。很有哲理。”但在我看来,应该是“用理性勒住感性的马头”,所谓信马由缰,马可以自然奔腾,但一切还得取决于缰绳。

收藏周刊:还有没有哪些前人的木棉作品对您有过影响?

陈永锵:因为木棉是岭南特有的花种,以前画木棉的大画家并不多,偶尔会有。但我认为他们多没有把木棉骨子里的气派表现充分。

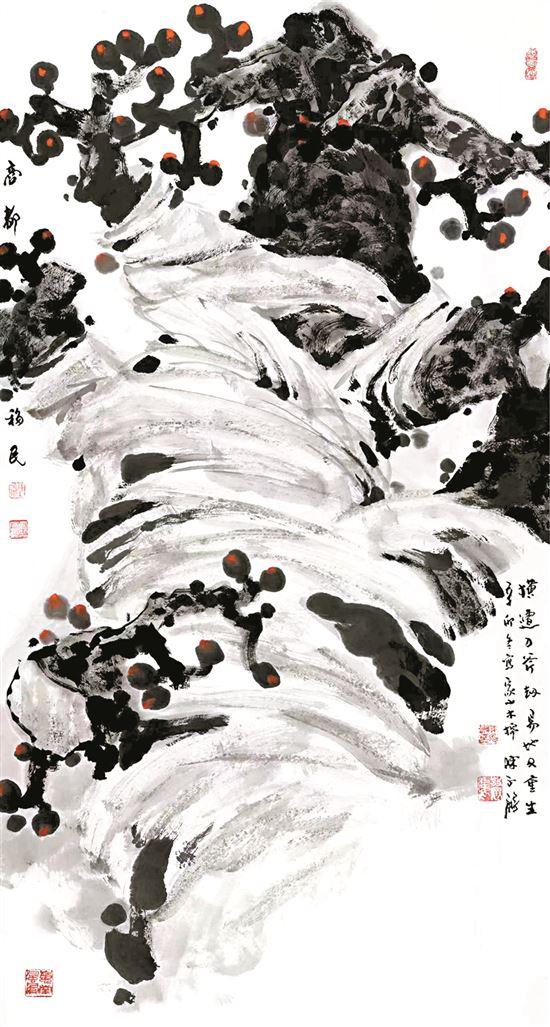

■《商都移民》

没骨法画木棉难以整体,我习惯用勾线

收藏周刊:梁占峰老师的木棉对您影响如何?

陈永锵:他那首诗对我的影响比他画的要更深刻。他是用小写意没骨花鸟的方法表现木棉,但我没有用这样的画法。

收藏周刊:您为什么不用没骨法画?

陈永锵:没骨法画木棉难以整体,我习惯用勾线,要有“骨”;并吸收了西方艺术的团块结构,强调木棉的方造型。花本身是圆的造型,但由于角度的不同,常有方的一面,同时,也可以借这样的形象表现力量的雄壮。以前画家刘伦就形象地评价过我的木棉说像鼓起肌肉的健身壮男,并久而久之就形成了我笔下木棉的风格。

收藏周刊:这种风格的形成是否也有一个变化过程?

陈永锵:很自然而然,从不刻意。

我不太喜欢以前纯粹表现为花鸟的情调

收藏周刊:好多年前就有不少评论家形容您把木棉当山水来画。

陈永锵:我也没有想是不是山水的画法或者什么画法,我只是想表现生命的自强不息和一种雄强的力量。因为我不太喜欢以前纯粹表现为花鸟的情调,我喜欢大气磅礴,所以构图上就自然与传统花鸟不一样,有些枝干又如同大山一般,所以他们的评价也可以理解。

收藏周刊:现在画木棉跟以前,会不会感觉有哪些不同?

陈永锵:自我感觉越画越好。

收藏周刊:表达的侧重点有没有变化?

陈永锵:我从没有刻意,非要说不同,就是昨天跟今天的不同。

我一直反对“创作”的说法

收藏周刊:技法上有没有想过做一些改变?

陈永锵:没有。我一直反对“创作”的说法,也从来没有“创作”的概念。要提“创作”,其实就是“造作”“矫情”。因为艺术表达是一种自然而然的状态,是情绪直观的反映,不需要预先想好要如何表现,一旦这样,艺术就不真实,变得“造作”。如同罗丹所言,“艺术是学会真诚的一门功课”。可以说,艺术不是“作”出来的,而是“流露”出来的。

收藏周刊:我记得林丰俗老师也画过木棉。

陈永锵:他表达的主要是山水上的木棉。每个人的认识都是独特的,不存在好与坏,适合才是重要的。就像黄永玉生肖属鼠,他曾说过:“我长得丑,但我妈喜欢。”

■《雄起南天》

如果先贤能够接触到素描,说不定他们也会学

收藏周刊:那您认为自己的木棉能形成今天的面貌,受哪些方面因素影响比较多?

陈永锵:影响有很多。但没有刻意地这一块受谁影响、那一块受谁影响。另外,当然也有素描的因素。毕竟我受过专业的训练,此前,社会上曾争论过关于中国画要不要学素描的讨论,我认为是没必要的。我想,如果传统的先贤能够接触到素描,说不定他们也会学。

收藏周刊:要表达不同的花鸟精神,您对年轻的画家有没有一些建议?

陈永锵:先学做人,也要“珍惜眼前人”,所谓眼前人是不分高低、无分贵贱,包括街头乞丐也应该给予他的基本尊重。乞丐也有着自强不息的光芒。

我认为,唯有向自己的心深处走,才不会重复别人的路。尤其一些青年画家,要慢慢区分,自己是在“画画”,而不再是“学画画”。画画是自觉的,学画画则容易亦步亦趋,重复别人。

另外,作为一个画中国画的中国画家,若要艺术的本位回归,我以为就必然是要回归到中国士人的修养、品格、抱负和风骨!我渴望这样做,尽管未必能做到,但正如先哲说:虽不能至,然心向往之。

收藏周刊:除了红棉,还有哪些花草让您常讴歌精神的?

陈永锵:很多,向日葵就是其中一种。包括微小的青苔。我曾经歌颂它,“绿苔,也真够渺小了,风不曾使它们有丝毫动摇,光也照不出可供它们对之自怜的影子,但它们却是贴在裸地上的绿色生命宣言”。

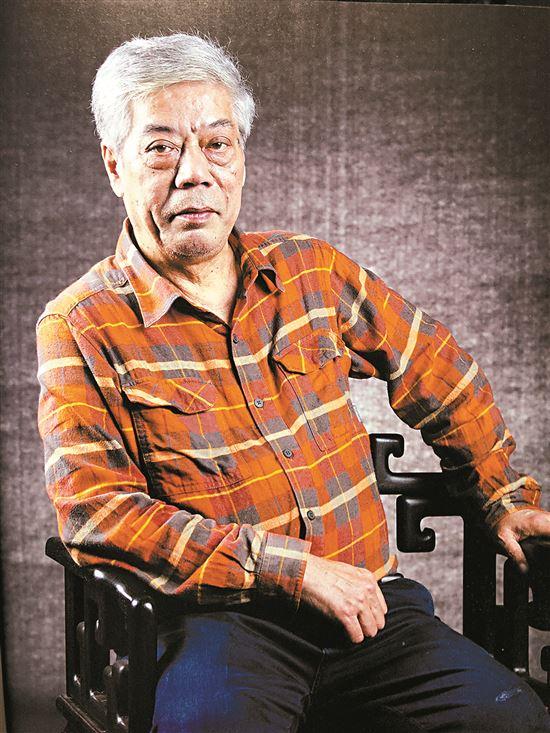

●人物介绍

陈永锵现为中国画学会副会长,广东省中国画学会会长,岭南画派纪念馆名誉馆长,国家一级美术师,享受国务院特殊津贴专家。

陈永锵

收藏周刊记者 梁志钦