张况在文坛立足以历史长诗见长,他善于融汇史料,以长诗形式讲述一个朝代,人与事鼓荡风云变幻,几百行诗句中铺排写就。不但有长诗气质,且能夺其魂魄,将一个朝代的精神本质托现出来。

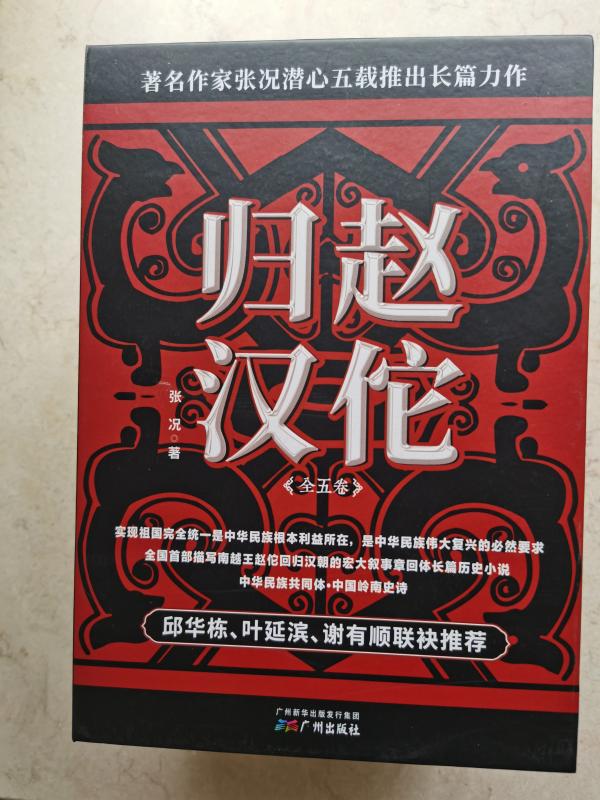

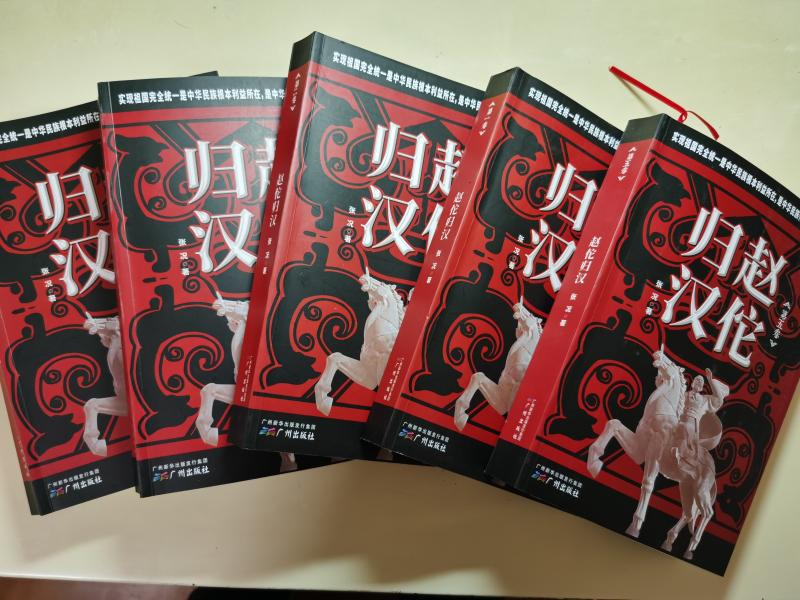

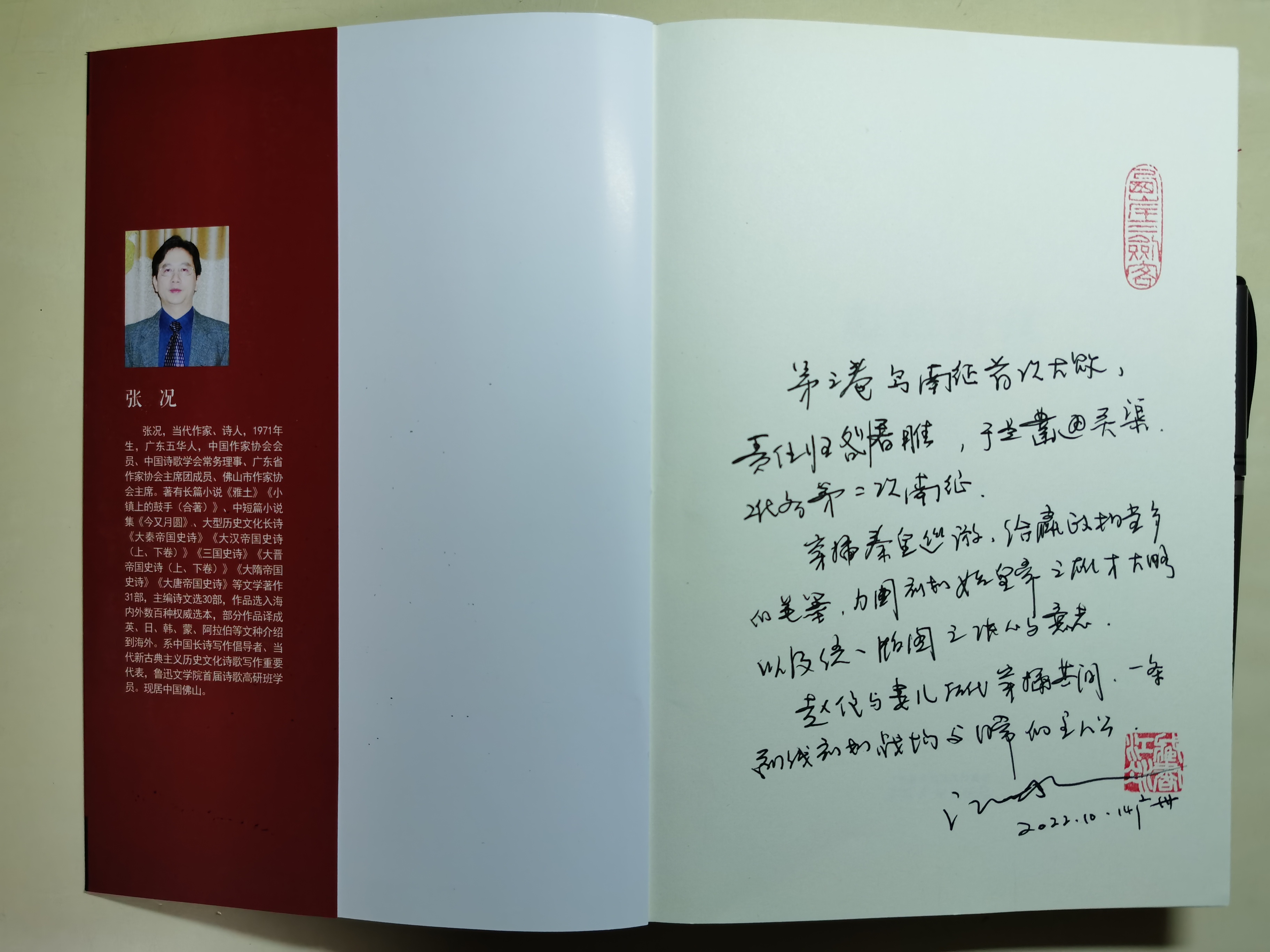

如此功底,在《赵佗归汉》(广州出版社2021年出版)中一以贯之,以五卷雄文构成一篇岭南文化史,论其为文学史上的纪念碑也何尝不可。

值得一说的是,张况介入历史的“万能视觉”。试图用自己的生命去体验当年的秦始皇与赵佗。

秦始皇出场时的描写相当精彩:双眼里面藏着两颗喷薄的朝阳,一颗是他不死的心脏搏动着图霸天下;一颗是霸业所向无敌的滚滚车轮,将秦国推向独揽天下的位置。

他的双眼仿佛接通了天地,能看透秦国的前世今生,思绪皆通千载,洞悉万事万物。

用这样的评判回看作者,亦是将自身与生命穿越时空,让自己回到2000年前的秦朝。在生命体验中,描述历史人物,笔下生辉,见出精神。

或许,就是这种“万能视觉”赋能生命体验,创作出恢宏五卷的艺术杰作。

赵佗出场亦起笔不凡:15岁的少年卫士,即可与雄才大略秦王对话。古人15岁成年——试想王勃九岁有奇文,12岁学医,25岁写下被称为天下第一奇文的《滕王阁序》。

古人早慧,自古英雄出少年。或许,可以让我们从赵佗、王勃身上得以信服。

赵佗的形象塑造是在一个巨大的人物关系网中进行,其中最重要的参照角色就是秦王。

赵佗出场于秦王紧密相连,秦王眼中的赵佗,赵佗眼中的秦王两者互动,形成一种交互关系:相互塑造,相互点缀,相得益彰,光芒四射。

作者之所以能够做到这一点。因为他善于处理史料。可以在丁点史料中发掘出幕后的巨大背景,并且擅长用各个人物的史料穿插编织成秦朝大国的一个背景,一个舞台。

赵佗就在其中脱颖而出。这种处理史料的本领,在长诗创作中,张况已逐步练就。

张况颇知如何引而不发,充分铺垫后,才逐步揭示人物真相。比如,直到第二卷693页,赵佗身世才正式介绍——

五岁始跟大儒习《四书五经》《孙子兵法》,同时练擒拿格斗之术,长进神速,乡人视为神童。九岁随李斯入京,进入秦王圈子。

少年英雄,成长历程,方解百岁长寿之谜。

作品突出赵佗与秦王的亲密关系,如何在“扫六合、吞八方”平定天下霸业中不断成长。秦王成其“精神教父”并影响一生。

赵陀作为磨墨随从兼近前侍卫,阻止荊轲行刺,见证了一个王朝的诞生,并逐步完成了自身的人格塑造。

儒家文化发展到一定时候,有保守求稳趋势。而游牧民族奋发有为,束缚甚少,天生具有力拔千钧之气势。好似一种新鲜的血液,不断地补充进中华血脉。

秦始皇似乎就是这样一种力量的代表。

而赵佗由北向南——给岭南又带来些什么呢?其血脉中显然有秦朝贵族的精神和文化,或者说是一种秦朝大国的文化。

南征的赵佗为岭南不毛之地注入了新的文明,说他是“岭南的人文始祖”,当可定论。

这,也是张况长篇小说《赵佗归汉》的价值判断与逻辑起点。

当然,按长篇小说文体论,除篇幅宏大外,还有思想深度与艺术表达丰富度的诸多高标准要求。张况五卷大作,在作品结构、人物塑造、情节设计、语言风格等方面仍有提升空间。

尤其是对赵佗南越王国的作为,还需要重彩浓墨更为生动的表达。

或许,限于史料匮乏,生动性上反不如刘邦起事一段生龙活虎;好在第五卷归汉几章,文笔起势,跌宕起伏,渐有呼风唤雨景象。

赵佗与几位女性的交往,略嫌枝蔓繁杂,篇章布局不无拖沓。

控制、克制、收放自如,永远是艺术家自我清醒的紧要之处。

另外,处于手机时代,我倒是建议在五卷雄文出版之后,再做一个简写本。用25万到30万字的篇幅,单出一本长篇小说。

或许更利于广大读者阅读。

五卷雄文固然浩荡,但我个人作为专业读者——依然在阅读上心存障碍:不敢轻易翻开,恐怕难以尽读。还是希望有更多的读者亲近此书,了解岭南,传播文化。

衷心祝贺张况五卷大作出版。说易行难,表达岭南刚刚起步。

我愿更多文艺家,加入探索表达传播岭南文化的行列,彼此呼应,共同发展。

岭南风景独特,湾区明天更好。

2022-11 广州琶洲

江冰,文化学者,专栏作家,文艺评论家。广东财经大学教授、广州岭南文化研究会会长,广州都市文学与都市文化研究基地首席专家,广州市人民政府聘任广州城市形象品牌顾问。中国小说排行榜评委。入选中国作家协会新锐批评家、广东省十大优秀社会科学科普专家、中国哲学社会科学界最有影响力学者。著有《浪漫与悲凉的人生》《中华服饰文化》《新媒体时代的80后文学》《酷青春》《这座城,把所有人变成广州人》《老码头,流转千年这座城》《岭南乡愁》等。