文/羊城晚报全媒体记者 景瑾瑾 范晗越

“巧夺天工凭妙手,石湾该是美陶湾。”佛山陶文化源远流长,自古以来就有“石湾瓦,甲天下”的美名。在石湾西片区,每一条街巷、每一个角落,都散发着陶文化气息。其中,南风古灶更是石湾制陶历史长河中一颗璀璨明珠,五百岁高龄的它,从古至今薪火不息、生产未断,见证了石湾制陶业往昔的繁盛,参与着魅力陶都如今的创新发展。

处处有风景、时时有体验。“美陶湾”的打开方式有很多种,而南风古灶片区,就是其中最让人心动的入口之一。其周边还依偎着古老的高灶,聚集了高庙、林家厅及明清古民居群、琳琅满目的公仔街、家居艺术街、风景独好的石湾公园……

龙窑特写

五百岁南风古灶

宛若巨龙依山展身

重重叠叠的红瓦屋顶绵延向上,气势恢宏、雄伟壮丽,仿佛一条巨龙依着山岗之势徐徐伸展……走近南风古灶,人们会被眼前的景象深深吸引住,继而上前细细探访。

石湾烧陶的记载最早可追溯到新石器时期的贝丘遗址。1977年,石湾河宕贝丘遗址出土了大量几何印纹陶片,印证了石湾在四五千年前就开始了制陶的历史。

古时,石湾岗丘连绵,这些岗丘是石湾人最初的制陶原料来源地。同时,石湾又临东平河,水上运输促使了石湾陶瓷向外流通。

至唐宋时期,佛山制陶业已发展为成规模的商品生产。明清时期,石湾制陶业达到鼎盛,成就辉煌,获“石湾瓦,甲天下”的美誉,产品畅销海内外。屈大均著《广东新语》记载:“石湾之陶遍二广,旁及海外之国,谚曰石湾缸瓦胜于天下。”

石湾陶,是通过匠人的巧手妙思将“泥火釉”结合的传奇。陶瓷的烧制,离不开龙窑。昔日最鼎盛时,石湾曾有一百多座陶窑同时生产,石湾窑一般都依山坡而建,仿佛一条条卧龙,因而被称为龙窑。古时,石湾居民大都以陶业为生,龙窑是他们赖以生存的生产工具,与家里煮食用的炉灶同等重要,因而也称龙窑为“灶”。在石湾古景中,有“陶窑烟火”一景,可以想象,当年这么多龙窑同时烧陶,是多么的壮观。

如今在石湾,保存完好的古龙窑屈指可数,首数的莫过于南风古灶及其旁边的高灶。南风古灶窑体依山势向南伸展,紧靠东平河畔,窑口面南,窑尾榕树成荫,每至夏日凉风习习,故得名“南风灶”。南风古灶始建于明代正德年间(1506-1521),有500年历史,是至今仍在使用的国内乃至世界罕见的古龙窑。从古至今,经南风古灶烧成的陶瓷品不计其数,南风古灶也见证了石湾陶瓷从古老走向现代、从佛山走向世界。

昔日的窑面,仅有葵棚遮挡日晒和风雨,如今所见景观乃是明清至今不断修葺后的面貌。

2001年,南风古灶及其旁边的高灶被列为全国重点文物保护单位。高灶建于明朝万历年间,至今已有400多年的历史,且结构和操作方法与南风灶是一致,高灶的称呼是因为这条窑建在高庙的后面,旧时窑主希望它能承接高庙鼎盛的香火,所以取名为“高灶”。

历经沧桑魅力犹存

见证石湾制陶技术发展

“石湾陶业的繁荣与窑炉的改革有必然的关系。15至16世纪的窑炉改革是石湾窑陶瓷技术史上的一次重大革新,为之后的石湾制陶业大规模发展奠定了基础。”《佛山历史文化丛书·陶艺》介绍。

而南风古灶,就是其中最典型的样本之一。南风古灶是在元代文灶的基础上进行改革而建的,从长度到投柴孔都作了变革。把原来设在两旁的火眼改在窑顶上,并增设为每行5个,并将每行火眼的距离缩小。这时期砌窑主要用方形砖,顶部用斧头砖做券顶,这样一来窑脊更为结实,并使在窑顶开火眼成为可能。火眼数量的增加和位置的改进,使窑内各个不同的部位都能投加燃料,克服了过去火候不均匀的缺点,便于控制窑温及氧化、大大提高了成品率。

这一时期的改革,使得石湾龙窑的装窑量和煅烧技术提高,产品开始向多样化发展。也为后来石湾窑仿造历代名窑产品,创造出绚丽缤纷的各种颜色釉打下了技术基础。

“南风古灶的出现,是石湾陶瓷生产历史上的一次重大革新,也是陶瓷生产技术进步的里程碑,是古代陶艺匠人智慧和经验的结晶。”有业内人士分析。

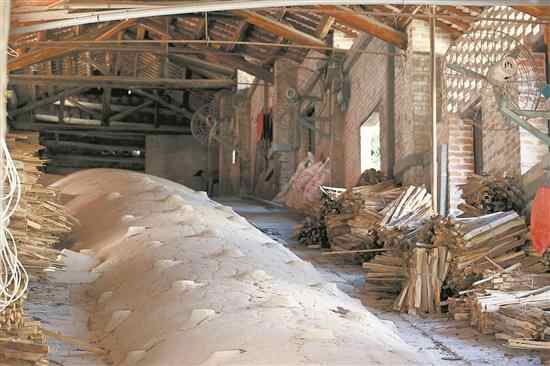

现今能看到的南风古灶,窑平面呈船底形,头、尾略窄而中部稍宽,窑长约34米,有29排火眼。烧窑时,先通过窑口将陶坯放入窑内码好,再把窑口封住,开始烧火。

记者实地走访了解到,烧窑时,加热分两个环节。首先要通过窑头的炉门投放大木柴猛火烧,这个环节叫“挤火”,热气在仅两米左右的炉头处形成挤压之势,并向窑中及窑尾流动,窑内的温度在约12小时内可达到1000摄氏度左右。但长达三十余米的窑道在升温时会出现时间上的先后差异,当窑道前端的产品基本已经完成时,中间和末段的产品或许还需要一段时间的烧制,此时,便开始第二环节“上火”,通过窑背的火眼继续加小木柴烧,再烧6个小时,窑内的温度最高可达1300摄氏度左右。

“入窑一色,出窑万彩。”南风古灶以烧木材为主,烧出的陶器釉色古朴厚重,变幻万千,古色古香。

南风古灶是历代石湾龙窑不断沿用和改革的“活化石”,具有很高的历史价值、科学价值、社会价值和艺术价值。随着时光流转岁月沉淀,如今的南风古灶已不仅限于是一个生产工具,更成为佛山一张亮丽的文化名片。

南风古灶文旅园旅游发展部经理张敏表示,“南风古灶及高灶,至今仍在使用,每月烧窑一到两次。”南风古灶园区内的一些艺术家会将作品拿来这里烧制,学生到园区参加陶艺研学活动的作品也会在这里烧制。另外,南风古灶园区每年也会举办龙窑柴烧主题相关的活动。

文旅融合

周边明清古建筑成群

已被列为4A级旅游景区

在石湾这片历史文化底蕴深厚的土地上,南风古灶并不是孤立的存在,在其周边还聚集了高庙、林家厅等古建筑及明清古民居群。

林家厅建于明代,原是当地林氏家族的家庙,在清代嘉庆年间,林家三兄弟林绍光、林龙光、林缙光,将家庙改建为居室,俗称“林家厅”。这是一座典型的岭南祠堂民居相结合的建筑,为深三进结构,相通小院、厢房、阁楼等。整座建筑颇费心思,所使用的木雕装饰构件种类繁多,古朴雅致。2002年,林家厅被列为广东省文物保护单位。

不远处还有一间颇有历史渊源的高庙,始建于清代,又名“福善祠”,供奉北帝,与佛山“灵应祠”(祖庙)“并昭显赫”。高庙正向东平河,原庙正殿前曾有高台,当时站在高台上,可见石湾古景中的“隔水柴歌”“万简朝宗”等盛大景象。后高庙因火焚毁,现只保留偏厅,为佛山市文物保护建筑。

此外,附近一带还保留有明清时代古名居群,这些建筑都是非常典型的岭南民居,青砖石板、趟栊门、灰塑等地域特色十分明显。

围绕着南风古灶、高灶、高庙、林家厅等重点文物保护单位打造的南风古灶旅游区,从2000年起开始接待游客。如今已是国家4A级旅游景区、广东省文化旅游融合发展示范区、广东省非遗工作站,还获得了国家工业遗产、佛山老字号等称号。

近日,中国非遗保护协会公布了2022年“全国非遗与旅游融合发展优选项目名录”,名录包括非遗旅游景区、非遗旅游小镇、非遗旅游街区、非遗旅游村寨4个类型。南风古灶旅游区入选非遗旅游景区。

艺术名家匠人云集

形成丰富文旅生态圈

错落有致的小巷、古色古香的老房子、蓬勃生长的花花草草、自由飞翔的鸽子……漫步在南风古灶小巷里,文艺清新的气息扑面而来。

近年来,南风古灶旅游区以明清古民居以及周边的老房子为据点,引入一批文化工匠、非遗传承人等入驻,打造“非遗文化研习基地”,目前集聚了烧窑、拉坯、微雕、剪纸、古琴、咏春等多个非遗项目。同时,南风古灶附近的公仔街、1506家居艺术街也集聚了大量艺术名家。景区内外艺术氛围浓厚,形成了丰富的文化产业生态圈。

在景区内,凡是陶艺店铺,几乎都能给游客提供玩陶体验,景区内也开设有专门的玩陶中心,可以同时容纳数百人在此体验。

一张纸、一把工具、一双巧手,就能刻画玲珑世界、剪出锦绣山河,广东剪纸(佛山剪纸)省级代表性传承人饶宝莲时常坐在其位于南风古灶园区的工作室,向游客展示精妙绝伦的佛山剪纸技艺;在与园区紧紧相邻的公仔街上,陶艺名家吴植华、岳青俊等都开设了工作室,吴植华的陶塑作品传神灵动、独树一帜,岳青俊的原矿釉茶具色彩瑰丽、姿彩万千;刺绣(广绣)佛山市级代表性传承人劳惠然的工作室位于1506家居艺术街,在这里,她飞针走线、绣出繁花似锦……

“今年以来,我们联合广州永庆坊,已经开展了三期‘广佛同心·非遗互动’非遗技艺课程交流活动。聚焦石湾陶塑技艺、双皮奶与广彩、广式白切鸡等非遗项目,互相交流展示,并且邀请非遗传承人为青少年讲解授课。”张敏表示,南风古灶园区还积极推动广佛两地非遗文化的交流。

【延展阅读】

430年“古榕树”曾为古灶挡过炸弹

在南风古灶龙窑的尾部,有一棵古老的榕树。据《佛山市古树名木图集》记载,这棵榕树估测树龄约430岁,树高约21米,树围约7米,平均冠幅约16.5米。古榕树下有一块石碑刻着这样一段文字:“参天巨榕,攀壁而立,盘根错节,奇伟豪雄。数百年来,与龙窑相伴,凌寒傲暑,啸雨吟风,上承云天雨露,下迪陶彩窑烟,近瞻尽观清丽之姿,远眺可赏碧涛之浪,恒日月而留青史,驭风霜以荫陶人,古灶煌煌,誉传天下。榕风煦煦,永泽陶晖。”

在古时,榕树曾为一代又一代烧窑工人带来清凉。据传,在战争年代,该树还为南风古灶挡住了炸弹,使得龙窑得以完整保存下来。