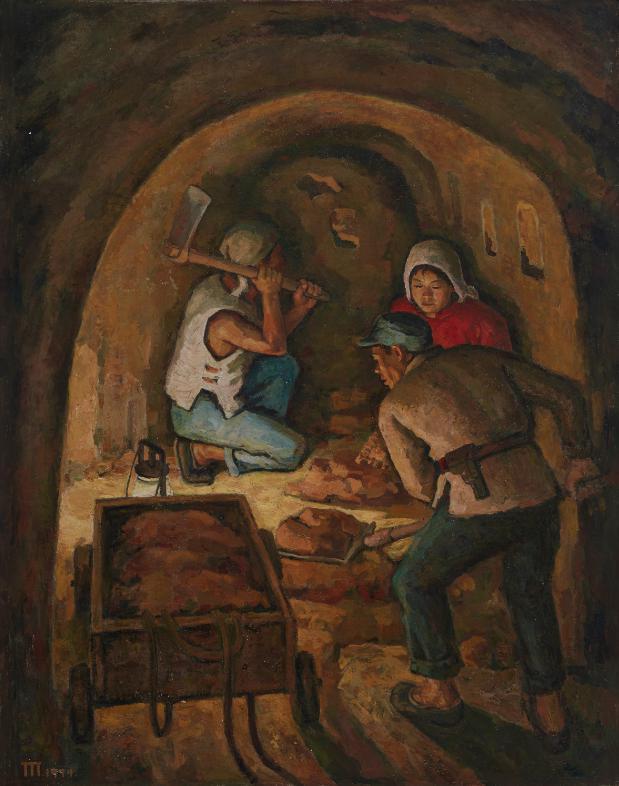

胡一川《挖地道》布面油画,146×112cm,1974,作于广州,广州美术学院美术馆藏(来源:广州美术学院)

胡一川(1910-2000),原名胡以撰,后改今名,曾化名胡白夫,福建永定人。1929年入杭州国立艺专,参加一八艺社和美联,并加入共青团。1933年转入共产党。1936年在厦门《星光日报》及厦门美专任记者和教员。抗战后到延安,任鲁艺木刻工作团团长。1939年创办木刻工厂,大量印刷套色年画、抗日宣传画。胡一川是革命美术中重要的领导者、教育家、活动家、艺术家。历任中央美术学院第一任党组书记、教授,中南美术专科学校校长,广州美术学院院长,中国文联第四届委员,中国美协第一、三届常务理事和第二届理事、广东分会副主席。

1972年12月10日,《中共中央转发<国务院关于粮食问题的报告>的批语》中转述毛泽东的指示:“深挖洞、广积粮、不称霸。”这是毛泽东在20世纪70年代初期提出的一个关于准备反侵略战争和中国对外政策基本原则的论断。它是在“备战、备荒、为人民”的论断基础上因应国际新形势而提出,由此也成为了70年代人民中国制定国内发展和对外政策的基本依据之一。毛主席提出的这一论述,受到广大美术家的响应,大量相应主题的视觉艺术作品随之如雨后春笋般涌现。

胡一川的油画作品《挖地道》可以说是包含了双重的历史文化背景,一方面,它受到毛主席“深挖洞”论述的影响,另一方面它也是抗战时期华北地区挖地道的影射。这幅作品以竖幅构图的方式表现了挖洞的场景,在弧形的地道内,三人正在挥臂挖土,前景左侧是一辆木制的手推车,一青年男子正用铲抔土进手推车内。从他带着灰蓝色的帽子、腰间别着驳壳枪的装束不难判断,他是一位军人——这是军民融合的见证。在其前方被遮挡的是一位头戴白布、身着红棉袄的青年妇女,她的工作内容因遮挡而被虚化。靠里面正在挥锄挖土的是一位壮年男子,和另外两人不同,他穿着无袖褂子,显示了挖洞这一体力劳动的强度;在狭小的洞内,他不得不以半蹲着的姿态在工作。挂在手推车上的防风灯成为狭小洞内的唯一光源,也正是以这样的灯光巧妙设计的缘故,画面呈现了舞台艺术般的视觉效果。

胡一川身历抗日战争,他对华北地区挖地道的情景有所理解。这个主题在他早年的作品中得以映现。1942年,胡一川在延安创作了一幅色木刻作品《挖洞》(12.8×9.8cm,见《胡一川版画速写集》),同样以竖构图以粗犷的笔法表现了圆弧形地道内的三个人。

他在1946年9月24日的日记中写到:“吃过早饭后,民兵队长点了一盏灯带我去参观地道口,是在高房堡垒底下,上面盖了一个[块]木板,这是新修还没有和敌作过战的地道,矮小得厉害,他拿着灯在前面走,我跟在他的后面,除了跪着爬以外,简直无法走,我一爬下地道立即感觉到闷得很,他在前面爬好像把前面的空气<堵>着了,后面还跟来一位民兵,因为洞小,前面点了灯,但还是黑暗得厉害,我叫他慢点,我要详细地观察洞内转湾[弯]更[拐]角的细小地方,墙上有放灯的小洞,洞是湾[弯]曲的。当洞转了一个小口,我看只能钻进一个人差不多一尺五寸大的口子,而且是渐渐往下爬,前后我都感觉到没有空气,头开始有点晕,后□钻小洞就爬出来了,民兵队长告诉我再往前爬下去再翻上来就可到有枪眼的地方,他又带我到隔壁房去参观枪眼,他一进门就拨开三四块砖给我看,里面是一个洞,两边除了有些小洞可以打枪以外,什么痕迹也没有,他告诉我这个堡垒是他建筑的,准备打击上房的敌人,这是新地道,里面没有什么新花样。当我由地道出来时,我感觉到头有些痛,身上到处都是泥。”(《红色艺术现场:胡一川日记(1937-1949)》)

1949年,胡一川在天津创作现已佚失的油画《开滦旷工》,也有着类似的场景。由此可以见,表现地道的场景,是胡一川长期萦绕于脑海中挥之不去的主题。当年毛主席号召“深挖洞、广积粮、不称霸”的时候,胡一川以合切的视角表现了这一场景。

这幅油画是新中国美术的重要作品之一,曾多次发表,如收录于2016年《广东画院55周年优秀作品集》。