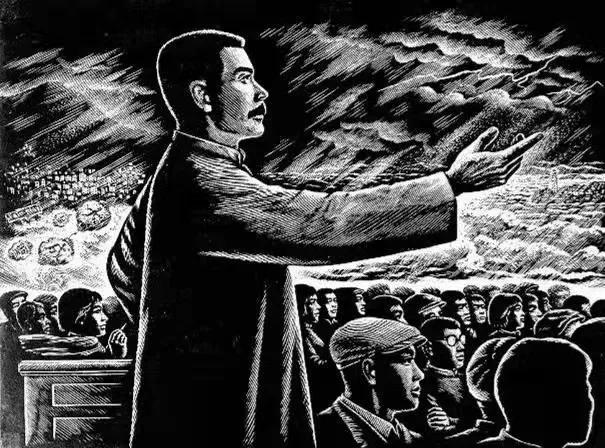

《老调子已经唱完》黄新波作

2021年11月11日,由广东省博物馆协会、华南师范大学党委研究生工作部和研究生院主办,华南师范大学文学院承办的第十四届“勷勤论坛”主论坛之“博物馆文化进校园”系列讲座吴武林专场,在华南师大大学城校区文一栋三楼学术报告厅举行。本次讲座有幸邀请到广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)党委专职副书记、原广州鲁迅纪念馆馆长吴武林老师主讲,讲座主题为“鲁迅与粤港澳进步文学”。基于疫情防控要求,本次讲座采用线上与线下相结合的形式进行,吸引了将近三百人参加。

参加本次讲座的嘉宾有广东省博物馆协会潘杨柳老师,华南师范大学研究生院副院长安宁教授以及研究生院的三位老师,华南师范大学文学院院长段吉方教授、吴敏教授、凌逾教授、侯桂新副教授、肖海薇老师,以及文学院党委副书记郭妙燕老师和研究生办公室的老师等。讲座开始之前,段吉方院长代表我校对吴武林老师的到来表示了热烈的欢迎,向大家介绍了吴武林老师及其学术研究成果。

一、寻访广东左翼文化人的故居

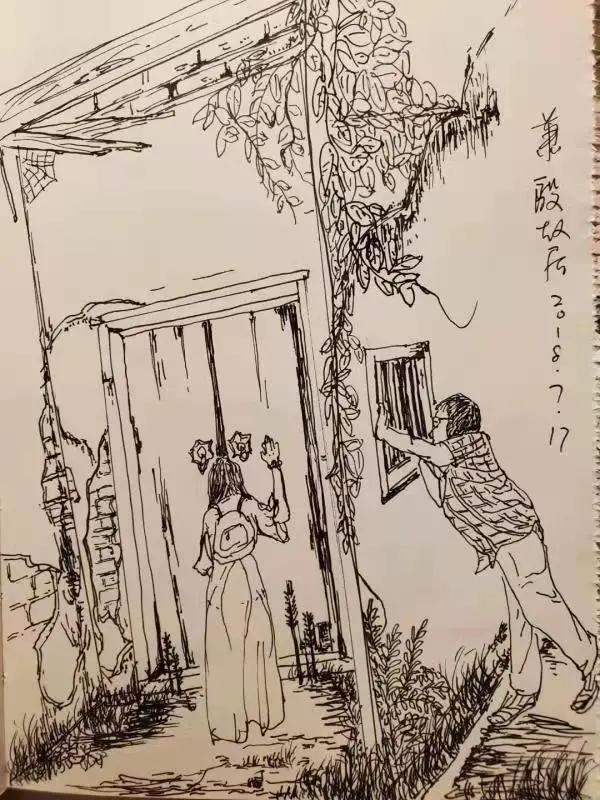

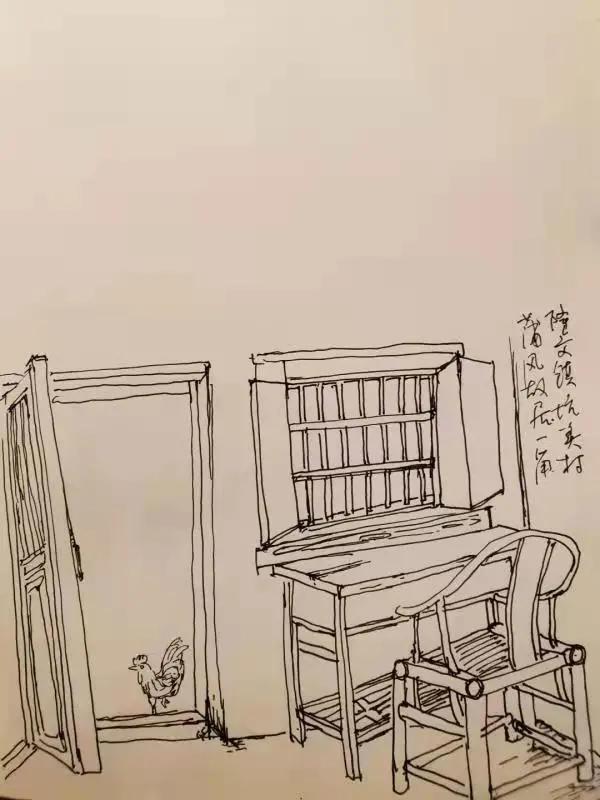

讲座伊始,吴武林老师用许多照片,讲述了他2015年以来在广东省各地走访中国左翼文化运动中广东籍的作家、电影人、音乐家等故里、故居过程中的发现。吴老师指出,从20世纪80年代开始兴起“告别革命”的思潮以后,中国现代左翼作家的研究逐渐被边缘化,这种边缘化的倾向直接导致了许多左翼进步作家的资料丢失。在走访过程中,吴老师发现,草明、洪灵菲、戴平万、蒲风、丘东平、冯铿、杜埃、碧野、钟敬文、黄药眠、林基路、萧殷、杜国庠等左翼作家,黎民伟、林楚楚、郑正秋、阮玲玉、蔡楚生、陈波儿等左翼电影人,马思聪、李凌等左翼音乐人的故居都十分凋敝,屋内基本上空空如也,显得残败荒凉,让人触目惊心。洪灵菲的墓碑被遗忘在角落,曾经的住宅楼被当作了亲属养鸡的地方。吴老师探访广东左翼文化人时急切地想要挽救和保留这些珍贵的历史材料和遗迹。此外,苏曼殊、丘逢甲、陈少白、萧友梅、梁宗岱、张资平、李金发等人故居的情形也各有不一。

洪灵菲故居 修缮前后

2019年,广东省副省长许瑞生提出了《南粤“左联”之旅规划》,以“打造粤东左联文化青年红色之旅和韩江流域生态示范工程”为目标,要求深入发掘潮汕地区左翼作家事迹,研读“左联”作家作品,展示和弘扬“左联”精神。广东省文物局与地方博物馆合力对一些故居进行了修缮,今后会有更多广东地区的左翼进步作家受到重视,他们的资料会逐渐丰富,故居也会作为历史遗迹被保护起来,他们的故事会浮出历史地表,精神会得到更广泛的传扬。对此,广州鲁迅纪念馆举办了两场具有重要意义的展示,一是“红的文学——广东左翼作家点将录”,对广东左翼作家的史料进行收集和整理,在博物馆向公众展示;二是“文学之桥——鲁迅与粤港澳进步文学”,通过实物、实证等珍贵的一手史料尽量回到历史现场,在历史语境中梳理鲁迅与粤港澳进步文学之关系。

吴武林老师手绘洪灵菲故居

吴武林老师手绘萧殷故居

吴武林老师手绘蒲风故居

二、鲁迅与广东左翼文学的两个时空:在穗——在沪

(一)失望与触动:鲁迅的广州之行

吴武林老师指出,鲁迅与广东左翼文学的两个文学时空,一个在穗,一个在沪。1927年1月鲁迅南下来到广州,鲁迅的社会生活、文学创作、学术研究、思想转化等与广州发生了深切的联系,广州成为鲁迅人生和思想中的重要一站。鲁迅在广州期间,实现了他人生的两大转型。一是世界观的转型,鲁迅在广州看到了青年告密、青年学生被枪杀等血淋淋的现实,原来的进化论思想几乎“轰毁”,转而了解马克思主义。二是职业生涯的转型,从体制内走向自由职业者。此前的鲁迅不是在教育部就是在高校任职,从中山大学辞职后,他就向自由职业者转型,靠卖文为生。这两种转型决定了鲁迅之后十年的人生走向。

吴老师指出,鲁迅虽然在广州完成了《野草》和《朝花夕拾》的编订、《铸剑》的创作、《唐宋传奇集》的编写等一系列工作,做了《革命时代的文学》《读书与革命》等演讲,创办了北新书屋;但鲁迅来到广州的时候,革命的中心已经转到长江流域区,他并没有亲眼目睹革命的高潮,而是看到了不革命、乱革命和反革命等现象,这让怀着希望来到革命策源地广州的鲁迅大为失望。尽管中山大学给他开了高薪,广州的食物很合胃口,但鲁迅还是选择和许广平一起离开广州。鲁迅1927年1月到广州,9月底便转道香港,去往上海。

广州鲁迅纪念馆

(二)鲁迅来穗影响的有限性:以创造社为视点

吴武林老师认为,相比于同样南下来到广州的创造社,鲁迅此次短暂的广州之行的影响其实是有限的。第一,鲁迅没有实现他来广州的目的。第二,鲁迅在广州没有创立文学社团,没有创办文学杂志,虽然办了一个书店,但经营得并不景气。第三,鲁迅在广州期间没有扶持有影响的青年作家,洪灵菲、戴平万等人与鲁迅虽然同在中大,却没有任何交集。相比之下,同时期的创造社在广州却有很大的影响。首先,洪灵菲就是郁达夫的学生,其《流亡三部曲》处处可以看到郁达夫作品的影子。其次,鲁迅的弟子欧阳山早期主要是受到了郭沫若诗歌的影响,其长篇诗集《坟歌》大体是郭沫若的调子。再次,郭沫若的话剧《三个叛逆的女性》和诗集《女神》很受广州文学青年喜爱,《女神》被誉为“艺术宫中投炸弹,蓦地平地一声雷”。最后,创造社的一部分职能被转移到了广州并且有了自己的杂志《新消息》,这也是创造社对广州文学界产生很大影响的关键所在。

《新消息》创办旧址:广州昌兴街

(三)回响:鲁迅与广州“文总”

吴武林老师认为鲁迅对广州进步文学真正产生影响是成为左联盟主之后。

1933年4月,中国左翼文化总同盟广州分盟(简称为广州“文总”)成立,汇入中国左翼文化的洪流。广州“文总”的社联负责人何干之,曾把鲁迅的笔名化用为自己的笔名,在延安时期写过研究鲁迅的论著,后来出版了《鲁迅思想研究》;《中国诗坛》主编温流1936年出版的诗集《我们的堡》中有一首诗《开路——吊鲁迅先生》,一开头就写出了鲁迅的“开路”精神,表达了继承鲁迅精神的决心和希望。广东这批进步文艺青年把鲁迅当作自己的精神领袖,可以看出鲁迅对广东左翼文艺青年的影响。1934年初广州“文总”成员及进步学生等60多人被捕,6名广州“文总”骨干成员于同年8月1日遇害,即“广州文总六烈士”。至此,广东左翼文艺运动告一段落。

广州文总六烈士

(四)论争与培育:鲁迅与在沪的粤籍作家

吴武林老师谈到了鲁迅与粤港澳文学的第二个空间:在沪。鲁迅去上海后,仍与一大批广东左翼文艺青年来往,欧阳山、草明、蒲风、林焕平等都受过鲁迅的影响。

吴老师说,1928-1929年间,鲁迅与创造社、太阳社发生了“革命文学”的论争,而洪灵菲、戴平万等人在上海创立的“我们社”,其社团刊物《我们》发表了不少创作造社、太阳社批判鲁迅的文章。

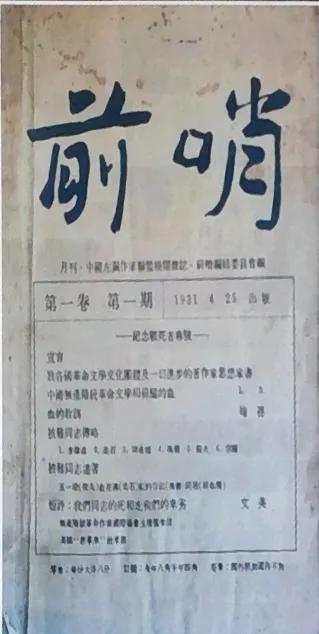

1930年3月,中国左联成立,鲁迅与欧阳山、洪灵菲、草明、丘东平等广东左翼作家同在左联阵营。欧阳山是鲁迅的得意弟子之一,他曾为鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》的演讲做笔录,鲁迅没有做太多修改就把记录稿发表出去了。鲁迅在去世之前心情灰暗的那段时间里,向欧阳山连写了多封信表达自己的心思想法。欧阳山是广东籍作家中写作时间持续最长、作品最丰富的作家之一,这离不开鲁迅的培育。鲁迅还曾冒着生命危险将左联五烈士之一冯铿的作品《红的日记》收录到了《前哨》当中。1931年,鲁迅应美国伊罗生之邀与茅盾共同编辑《草鞋脚》,收录了丘东平富于质感描写战争的《通讯员》和草明写缫丝女工的小说《倾跌》。鲁迅逝世后,之前攻击他的一批广东左翼进步作家一致对鲁迅表示了真诚深切的敬意。

《前哨》

三、“香港总是一个畏途”:鲁迅对香港的解读

鲁迅先生曾说“香港总是一个畏途” (鲁迅《略谈香港》),而吴武林老师提出自己的看法,他认为,鲁迅对香港的这种认知有一种文化上的“误读”。

鲁迅与香港有过三次接触。第一次是1927年1月17号,他前往中山大学的时候路过香港,停泊了一个晚上。第二次是同年2月中旬,鲁迅去香港做了两次演讲,分别是《无声的中国》和《老调子已经唱完》。对鲁迅的到来,港英当局千方百计地限制其影响:“后来又不许将讲稿登报,经交涉的结果,是削去和改窜了许多” (鲁迅《略谈香港》)。对这次经历,鲁迅说“香港总是一个畏途”。第三次是鲁迅离开广州前往上海,又途经了香港,这次他遭到洋人与同胞“查关”的百般刁难,各类人等百态尽露。鲁迅以小见大,窥见“香港虽只一岛,却活画着中国许多地方现在和将来的小照:中央几位洋主子,手下是若干颂德的‘高等华人’和一伙作伥的奴气同胞。此外即全是默默吃苦的‘土人’”(鲁迅《再谈香港》)。

鲁迅先生认为香港是旧文学占据主要地位,在做《无声的中国》和《老调子已经唱完》的两次讲演中提出:“我们此后实在只有两条路,一是抱着古文而死掉,一是舍掉古文而生存。”他认为就是因为有这样的旧文学和旧群体,使中国无声了。

而当时的香港文学究竟是怎样的呢?吴老师带着我们回顾了香港文学的发展脉络。

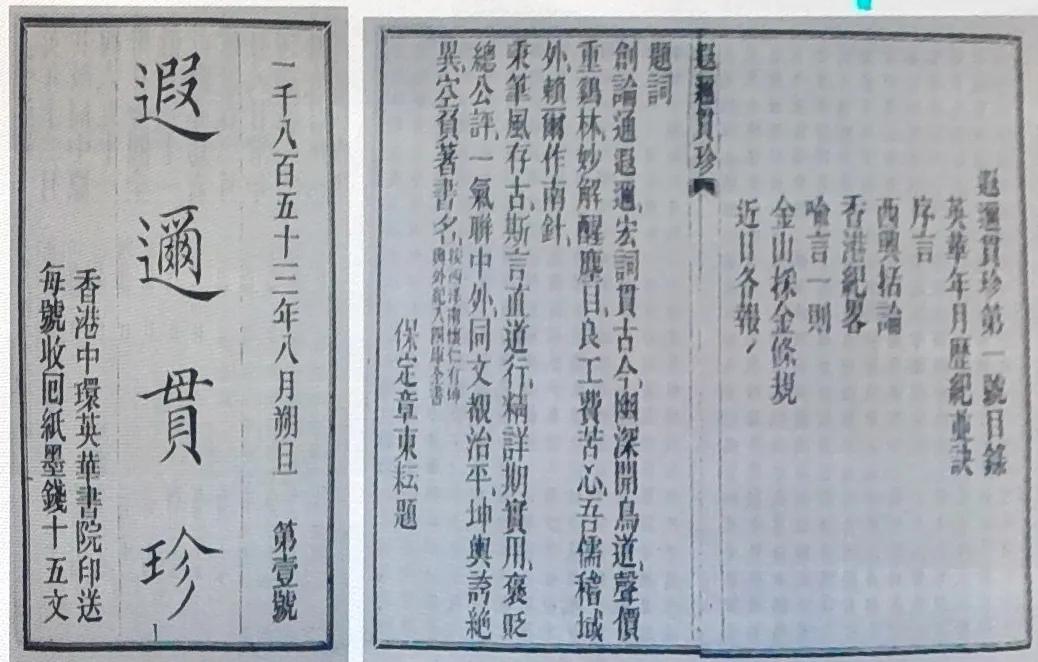

吴老师说,若谈及香港近现代文学,必须要提到的人物是王韬。王韬1892年从上海逃亡到香港,是香港的第一代文化流亡者。作为近代以来最早走出国门的一代知识者,他具有极其开放的眼光。1874年他创办并主笔了《循环日报》,这是近代中国最早由华人创办的报纸之一,评论时政,主张变法维新。除了政论和中国传统经典的翻译,王韬还用浅显易懂的文言创作诗歌、散文和小说等,可以视为香港近代文学的拓荒者,这表明了在晚清、辛亥革命时期,香港站在了中国历史发展的前沿。这时期还有一个期刊叫《遐迩贯珍》,是英国传教士麦都思创办的香港第一个中文期刊,对香港文学的作用至关重要,王韬的一些文学作品也发表在这个刊物上。此外还有《中国日报》,是孙中山先生等革命党人宣传革命的舞台。

《遐迩贯珍》

与此同时,清政府覆灭之后,民国初年,一批忠于前清的遗老流亡到香港,如张学华、陈伯陶等人,他们把正统的中华文化的文脉融进了香港。鲁迅在香港的两个演讲《无声的中国》和《老调子已经唱完》主要针对的就是这些人。虽然说他们的思想守旧,却影响深远。据不完全统计,当时鲁迅在香港演讲的时候,香港已经有很成熟的文学团体了,比如说当时创作旧体诗文的人超过1700位,出版了808种旧体诗文集。诗社兴盛的局面使旧体诗文的传播具有一定的空间,形成了香港独特的一种文化氛围。

吴老师谈到,当时的香港在白话文创作方面也做出了许多的努力,如黄世仲兄弟创办的文学杂志《粤东小说林》《中外小说林》《绘图中外小说林》发表了一系列有关文学理论的文章《文学之变迁与小说将来之位置》等,表达了文学革命的意思。黄世仲写的《洪秀全演义》已经达到了当时白话小说所能企及的最高水平。这些现象都显示出香港新文学的兴起和新旧文学并存的局面,吴老师认为,那时的香港并不是文化沙漠或荒原。

吴老师又带着我们回到了当时香港的文化现场,细看当时香港文化的生长环境。吴老师指出,19世纪60年代之后,香港教育的中心是英文教育。1895年港英当局规定,凡是新设立的学校如果不以英文作为教育的媒介,就得不到政府的补助。1902年香港出台的教育委员会报告书规定了两个原则:一是强化英文教育、淡化中文教育;二是强调精英教育,将主要的教育经费投入到少数上层港人的子女教育上。政府的文件、官方使用的语言、法律条文等都必须以英文为准绳,英文的统治地位无以复加。

而与此相对的是,当时的中文教育主要是以私塾为主,香港政府出了一本简明的汉语读本,第一课就是要歌颂当时的英国英皇。因此在当时的香港,中文地位低下。吴老师指出,恰恰是这些晚清遗老来到香港,传播正宗的中华传统文化,带来正宗传统文学创作,为香港文学增添了生机与活力,而新生代作家又为香港文学带来了更多的新气象。

吴武林老师总结道,因为鲁迅先生对于当时香港文化的真实状况还不太了解,造成了他的一些误读,但是他在香港的两个演讲所具有的历史意义仍然是不容抹杀的。

鲁迅对香港产生的影响,形成的文化统战意义上的价值是在他逝世之后。由于讲座时间限制,吴武林老师给我们简略梳理了1949年前的两个重要时期。

一是1936—1941年期间。这是香港鲁迅祭的最初阶段,历时六年。1936年10月20日《大众日报》即以《中国的高尔基鲁迅昨晨在沪逝世》为题,刊登鲁迅传略及逝世消息。21日, 《大众日报》发表社长毕明的文章《悼念鲁迅先生》,称誉鲁迅为“中国文坛的巨人”,“东方弱小民族革命斗争的领导者”。11月1日,《大众日报》整版刊出《追悼鲁迅先生特刊》,发表《征文启事》:仅十多天就得稿百余篇,分四期刊完。编者康康在《在和平节里追悼鲁迅》一文中,称鲁迅“是主张抗日救国的,是主张以民族革命战争来消灭战争,巩固世界和平的和平主义者。” 1936年10月11目,香港文艺协会、香港书画文学社、香港欧美同学会、香港中华青年会、香港新闻通讯社、九龙中华教育会、九龙美术专门学院等七个单位,在青年礼堂联合举行“追悼鲁迅先生大会”。大会通过了筹办鲁迅文学奖金及捐款建筑鲁迅铜像、纪念学校的提案,并通电国内,呼吁“团结抗日”。此外,十一月一日上午十时,香淞大学中文学院举行“鲁迅追悼会”。除鲁迅逝世周年纪念时因“七·七”事变,香港忙于国难,祭仪从简外,其他五年均比较隆重。茅盾在二周年纪念会上的演讲《学习鲁迅》更有深刻的历史意义,把纪念鲁迅提到学习鲁迅、发扬鲁迅精神的思想高度。

二是1946—1949年。这个时期,各类进步文艺组织有如雨后春笋,以鲁迅精神纪念鲁迅和研究鲁迅形成声势浩大的群众运动。许多文艺界、学术界、教育界知名人士涌向港岛,空前活跃,纪念活动完全是公开化、大众化的,与往年大有不同。1946年10月,香港文艺界举行一系列纪念鲁迅逝世十周年的活动。1946年10月17日,港报刊登了上海中华全国文艺协会总会《怎样纪念鲁迅先生》的通告。黄药眠、千家驹等演讲者一再强调在争取和平和民主的今天,特别要学习鲁迅不达目的决不罢休的韧性战斗精神;刘思幕还提出“杂文广东化”的口号,大会通过了《响应美军撤华书》。

1948年10月19日下午七时,香港“文协”举行鲁迅逝世十二周年纪念茶会。10月21日,香港达德学院也举行纪念大会,胡绳讲《鲁迅先生为什么是中国知识分子改造的示范》,分析鲁迅的思想发展过程,方荣朗诵周钢鸣的长诗《纪念鲁迅先生》,臧克家和曹禺讲话,马思聪演奏了小提琴,梁枫表演由鲁迅小说《离婚》改编的说书。与此同时,香港《华商报》专辟纪念专号,刊发杜埃、芦荻等人的诗作《啊!今日的星斗》《瞻仰》《鲁迅十二年祭》和黄药眠的《要怎样纪念鲁迅先生》等。1949年10月19日香港文艺工作者特别举行晚会,纪念鲁迅逝世十三周年暨庆祝广州解放;香港《大公报》专辟纪念特辑,盛称鲁迅为“人民心灵的救星”“中国圣者”。

这两个时期,香港经历中国大陆抗日战争、香港沦陷和解放战争烽火弥漫三个阶段, 这13年中,香港鲁迅祭纪念活动内容丰富,涉及面广,形式非常多样。其基调之凝重、深沉而激越,正与中华民族的不屈精神相吻合。

吴老师告诫同学们,做研究需要回到历史现场,还原历史语境,触摸历史,这体现了他“论从史出”的思维意识,为同学们未来的学术研究起到了引导和示范的作用。

四、研究生院副院长安宁教授的发言

华南师范大学研究生院副院长安宁教授首先对吴武林老师的精彩讲座表示衷心的感谢。她说,本次“鲁迅与粤港澳进步文学”的讲座放到华师文学院来承办,无论是从历史渊源还是现实环境来看都特别合适。历史是最好的教科书,要在一代又一代人的学习、研究中实现传承。“勷勤论坛”是华南师范大学一直致力打造的品牌,为我校师生搭建具有开放性的学科交融的活动平台,营造浓厚的学术氛围,尤其重视中华民族优秀文化的弘扬和传承。在上一届的“勷勤论坛”中,研究生院主办了“中医药文化走进校园”,旨在弘扬中国传统医学文化,让更多学生深入了解中医药知识,而第十四届的“勷勤论坛”是“博物馆文化进校园”系列讲座,为大家提供了从历史语境中多方位了解文化的机会。

安宁院长谈到,吴武林老师所展示的左翼作家故居破败凋零的情景激起了她内心深深的焦虑感,她深刻地感受到了这些文化正在消逝,她认为这些作家故居也应当受到社会的重视,急需像其他非物质文化遗产一样被保护起来。

安院长还提到,馆藏文化是非常震撼心灵的,学生们需要的不光是知识、技能、理念,更需要一种精神。这些馆藏文化能够激起人们的兴趣,培养精神气质,陶冶情操,滋养心灵。她鼓励广大学子走进博物馆,进行现场体验。

安宁院长希望我校的勷勤论坛能够进一步发展,将“博物馆文化进校园”这一类的主题讲座继续推广下去,也希望这些系列讲座能让学生们获得宝贵的经验和深刻的思想启迪,感悟伟大精神,担当强国使命。

五、现场学生提问

吴武林老师耐心地对现场学生的提问做了详细的解答。

问:吴武林老师将广州鲁迅纪念馆办得特别好,我去过六七次,每次去都有不一样的震撼。尤其是当我在玻璃展柜里第一次看到了《彷徨》的初版书,那种实物给我的冲击是特别强烈的,包括鲁迅在广州的住址、国民党一大的会址、萧红陈列室等,都让我感到自己仿佛进入了一百年前的历史现场。请问吴老师有没有把“文学之桥”之类的展览活动从粤港澳大湾区推广到全国的想法或计划呢?

答:博物馆现在已经在着手推进一些活动,比如广东省博物馆最近和澳门有一个合作展览。广州鲁迅纪念馆举办的活动 “鲁迅与粤港澳大湾区进步文学”由于疫情影响,决定先立足于粤港澳大湾区,待疫情过去,再到全国的几家鲁迅博物馆展出,因为这一个题材极具创新性,是前人未曾涉及到的,而且又能很深入地回答鲁迅与粤港澳之间的联系。博物馆要做的就是将此类活动逐步推广到全国,为广大文学爱好者提供精神养料,大家敬请期待。

问:我们在学术研究过程中可能很难获得很多相关研究的一手资料,大多是靠书本或者电子期刊来进行阅读。比如吴老师在讲座中提到的《前哨》的出版环境特别困难,尤其是“前哨”二字是鲁迅的手抄体所誊写上去的,这样的情境我们在电子期刊当中完全看不到。请问吴老师,有什么途径可以帮助同学们拓宽自己在史料研究方面的眼界呢?

答:首先,吴老师指出,我们不仅要让博物馆文化进校园,还应当要让校园进博物馆。馆校合作要进入到深处,仅仅靠讲座的宣传还远远不够,学术研究者应当真正走进博物馆,主动去接触第一手资料,让自己处于纸质文本的语境当中。

吴老师提倡同学们每去到一个地方,都要有意识地去探访一些文学家的故居,寻找现场感,这种身临其境的感觉和看传记时的感觉是完全不一样的。华师文学院的凌逾教授对这种文学文化“考现学”的理念和方法深表赞同。六、文学院吴敏教授的发言

最后,华南师范大学文学院的吴敏教授做了发言。

吴敏教授认为,吴武林老师是游走在学院派与非学院派之间的一位学者,他有宽阔的知识视野和阅读视界,用学院派的思维方式和研究方法去策划博物馆的活动,他的选题、史料考证、时间的脉络、空间的转移以及问题意识和研究方式都具有学院派风格,是学者式的研究;然而他又有非学院派的特点,他用史实去勾勒二三十年代广州左翼文化的历史事实时,所有的史料都是活的,历史在他那里被“活化”了。

用学院派的方式设计和推出博物馆的活动,他的策展具有深厚的学术内涵,同时他又用非学院派的思路和方法理解和分析学术问题,他的论题和结论具有鲜明的个人特性。他担任馆长期间的广州鲁迅纪念馆有自己独特的声音,与北京鲁迅纪念馆和上海鲁迅纪念馆遥相呼应。他的这场讲座不仅给大家展示了鲁迅与二三十年代粤港澳文化或显或隐的关联,对研究生来说,更是在如何选题、如何做学问、如何焕发出我们对于知识的热情、如何进行学科的知识储备等多个方面有非常好的启示。

吴武林老师精彩生动的讲授使学生们感触颇深,受益良多。作为新时代的青年,我们更应该培养人文情怀,树立时代理想,赓续红色血脉,把左联进步作家的爱国主义精神发扬光大。

主讲嘉宾简介:

吴武林,出生于江西临川(抚州市),文学博士,研究馆员,曾担任广州鲁迅纪念馆馆长,现为广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)党委专职副书记。有《山水传道——中国绘画史中的“四王传统”》、《城市理想——东莞文明肖像》、《四会十品》(合著)等学术论著,发表绘画、展览美学方面的论文30余篇。曾全面负责国民党一大旧址活化利用与展示项目,策划“钟声:1924——中国国民党第一次全国代表大会历史”、“从红楼到钟楼——广东贡院与近代高等教育变革”等展览,主持策划了鲁迅、许广平和广东左翼文化的系列展览:“在钟楼上——鲁迅与广东”、“文学之桥——鲁迅与粤港澳大湾区进步文学”、“鲁迅•徐志摩——呐喊与歌唱的人生”、“广远平阔——许广平诞辰120周纪念展”、“红的文学——广东左翼作家点将录”、“从呼兰河到银河——跋涉者萧红特写”、“一座山——欧阳山文学历程”、“百年笔迹 世纪抒写——中国现代文学文献展”等。近年来,致力于对广东和港澳左翼文学的文献资料的搜集、征集和展示。