羊城晚报全媒体记者 邓 琼

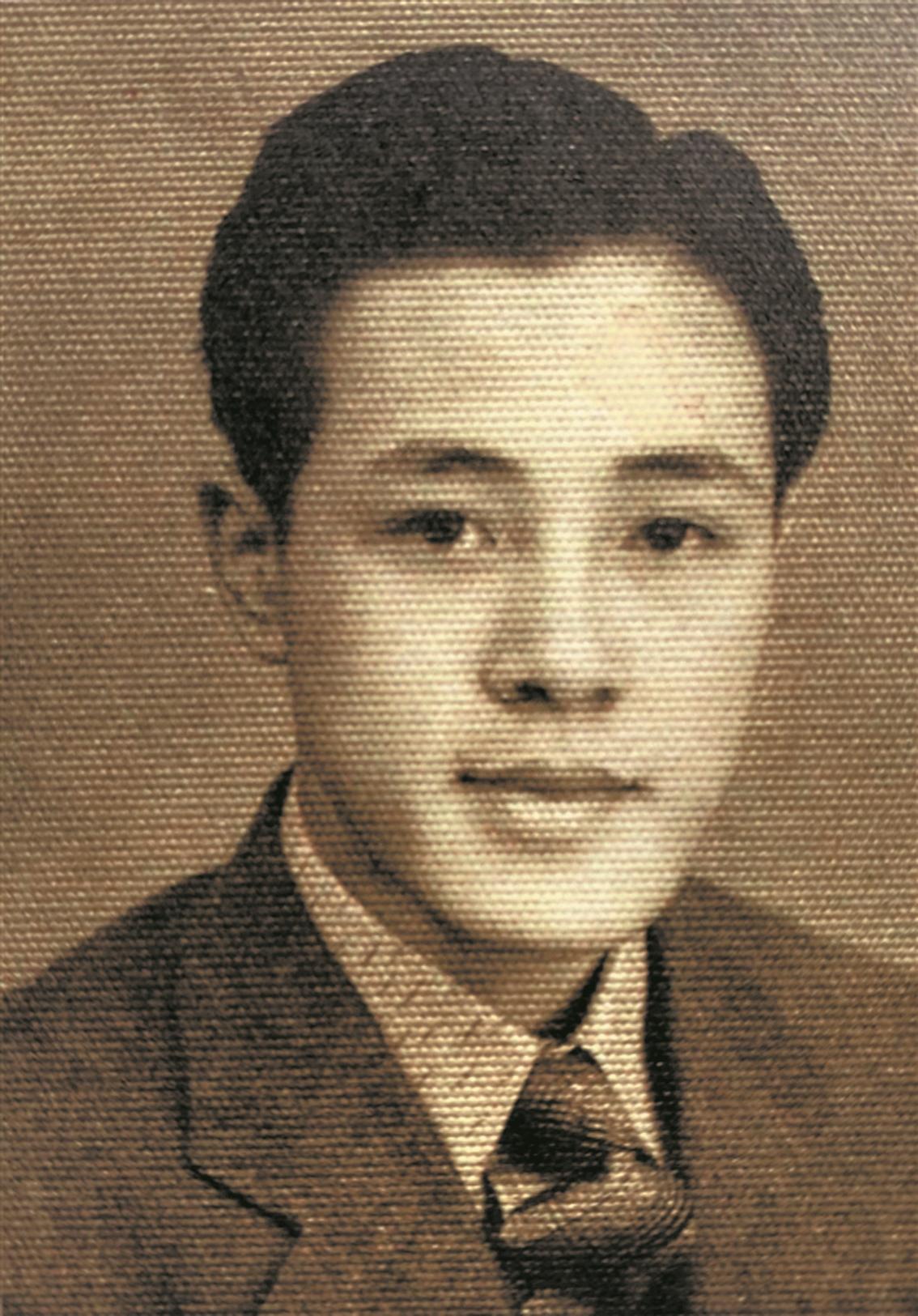

图片均为资料图

2021年10月1日,99岁高龄的粤港著名报人杨奇先生逝世。在他病危之际,医护人员准备了小小的国旗、党旗各一面,在病床的左、右手边分别插上,希望带给他力量。

1941年,19岁的杨奇在香港秘密加入中国共产党时,因环境所迫,没能悬挂一面党旗;到了1949年10月1日,他组织《华商报》员工在香港升起了第一面中华人民共和国国旗。这两面旗帜,记载了这位穿梭粤港的传奇老报人冒险犯难、忠于信仰的一生。

秋雨中送别杨奇先生,我们纪念他在每一段历程中筚路蓝缕的贡献,追忆他作为一名共产党人,无论身处何种岗位何等境遇,始终怀有信仰与忠诚。正如媒体人、《粤港飞鸿踏雪泥——杨奇办报文选》一书的序言作者罗韬为杨奇先生撰写的挽联所言:

在港掌华商大公,在粤创南方羊晚,当世同尊报业泰斗;立言为新闻出版,立功于统战连横,此身常系时代风云。

亲手催生两份大报

十月,对于杨奇来说,分外特别。他亲手催生的《南方日报》和《羊城晚报》,都诞生在这个金秋的月份。

1949年10月20日,杨奇安排好香港《华商报》停刊及同仁内撤后,从香港回到刚刚解放一周的广州,赶赴爱群大厦向中共中央华南分局宣传部报到。等待他的,是华南分局机关报《南方日报》副社长的任命,以及三天后必须出报的“硬任务”。

之前有过在东江解放区创办《前进报》和在香港创办《正报》的经验,杨奇这一次创报工作有条不紊,与南下的干部曾彦修、赵冬垠以及原《华商报》的同事们都合作无间。10月23日,《南方日报》创刊号带着印刷机的温热面世。

忙碌的日子持续到1957年,一项更加富有挑战性的任务交到了杨奇手上:广东省委决定创办《羊城晚报》,当时的第一书记陶铸明确指示“要办得不同于《南方日报》”。这也是新中国成立后创办的第一份大型晚报。

这一次,杨奇和邬维梓、刘逸生两位昔日的《华商报》“老搭档”、后来的《南方日报》骨干一起,挑起了筹备的重担。他们深入调研,又结合在香港市场环境下办报的一些经验,奠定了《羊城晚报》“新闻主攻、副刊主守”“雅俗共赏”的方针,为新中国报纸传承“重视读者”的优良传统、冲破苏联《真理报》模式桎梏而勇敢实践着。

经过六次试版后,《羊城晚报》创刊号终于在1957年10月1日诞生,第一天的发行份数已超过八万份,之后一直稳步上升。它的风格明显与当时其他机关报不同:在每天版面上,“快、短、精、多”的地方新闻,多达一二十条,散发着新鲜的生活气息;《五层楼下》则成为市民褒贬社会事务的红黑榜。《花地》与《晚会》两个每天刊出的副刊也为全国报纸所独有,丰子恺为《晚会》作刊头设计,《花地》与《晚会》的刊名题字分别是茅盾、沈尹默的手书,这个园地吸引了全国各地的名作家。

形塑羊晚独特风貌

《羊城晚报》创刊时,杨奇任副总编辑,翌年转为总编辑。从斯时到“文革”前的九年里,他一直主持报社工作,兼顾编委会、经理部的领导工作。杨奇把这期间报社同仁的实践,提炼为理论,以《移风易俗 指导生活——谈〈羊城晚报〉的风格》为题,发表于《新闻战线》杂志1960年2月第四期。文章坚定地传达出羊城晚报人富有勇气的实践和总结:“要把一张晚报办好,必须创造自己的独特风格;风格愈是鲜明突出,就愈能使读者喜闻乐见,从而愈有利于实现党报的共同原则。”

到1965年,全国各省、市、自治区(除台湾省以外)都可看到《羊城晚报》,报纸日发行数近五十万份,达到了“文革”前的最高峰。这份报纸成为上至党和国家领导人、下到各阶层普通民众都喜闻乐见的读物。

杨奇是一位出身社会底层、终生重视服务人民的报人。在任职《南方日报》期间,他就主持将“社会服务组”改为“群众来信组”,直接倾听读者的心声。他曾以副社长兼《人民日报》特约记者的身份,亲笔撰文批评广州市1950年至1951年建设有机肥料厂失败、引致国家财产巨大损失的事件,令负有领导责任的副市长在《南方日报》上作了深刻的书面检讨。在主持《羊城晚报》期间,杨奇进行了一系列关于报纸“人民性”的探索,鲜明地提倡新闻要改变“机关腔”、取材要触到群众的“痛痒”、记者要切实“下厂下乡”等。一篇篇从读者切身的“买皮鞋”“蔬菜供应”、乃至重评“新羊城八景”入手的报道,为《羊城晚报》确立了“以民为本”的精神底色。

在那个“左”倾思潮弥散的年代,杨奇坚持“《羊城晚报》既是党和政府的喉舌,也是人民的喉舌”,追求党性与人民性的统一,这既是极富勇气地拓展了和平环境下社会主义报业的发展空间,也贯通了在民主革命时期和资本主义社会环境下共产党人办报所秉持的优良传统,忠于自己的革命理想,回到民间,监督权力。

携笔从戎游击办报

杨奇于1923年初出生于广东中山,家贫,少年时即赴香港谋生,从店员、校对做起,1940年艰难完成了在“中国新闻学院”的学业。1941年,他秘密加入中国共产党,同年即遭港英政府缉捕,不得不转往广东抗日游击队领导的东江游击区。

杨奇携笔从戎,开始了逾半个世纪的新闻生涯。他是报人,也是战士。

20岁,杨奇就成为东江纵队机关报《前进报》的社长。那是一段异常动荡的办报岁月。报社没有固定地址,杨奇只得领着同事们四处转移,出生入死。战斗最激烈时,他们只好暂时乘艇出海,在小艇上写稿、编版,晚上才返回附近村庄誊写蜡纸和油印。杨奇曾以罗浮山深处的道观为编辑部,举行“《前进报》百期展览”;也经历过在筹措办报资金的路上被伪军搜身,还一度将社址迁到与伪军东莞厚街驻地一墙之隔的大屋内,将印好的报纸伪装成加工切割的“卷烟纸”送出去……

1945年9月日本投降后,杨奇等人受派随东江纵队秘书长饶彰风到香港继续办报。他们在创办《正报》后,于1946年1月又完成了《华商报》的复刊,旗帜鲜明地主张“团结人民,打击敌人”。特别是重庆《新华日报》在1947年2月被国民党反动派封闭后,《华商报》更成为解放区以外唯一能直接传播中共中央声音的报纸,也是中国共产党建立统一战线、进步人士联系解放区的双向枢纽。

从1947年8月开始,杨奇先后在《华商报》担任总经理、代总编辑,殚精竭虑地解决报纸因反动势力围堵而遭遇的经济、发行上的巨大困难。他一方面配合时任中共中央香港分局书记方方发出的“救报运动”倡议,接受来自社会各界进步人士、广大读者的捐助,同时也持续扩大在广东各地的发行工作,使出了一系列“绝招”。比如,他请铁路工人将当天出版的《华商报》携上九龙开往广州的火车,途经约定地点时将报纸包裹后抛落车外,供在此等候的地下党员迅速捡起来分发到广州各处去。

也是在香港,杨奇开始为中国共产党建立民主统一战线切实地承担职责。繁忙办报之余,在潘汉年、夏衍、连贯等组成的“五人小组”指挥下,他亲自投入到分批护送著名民主人士北上参加“新政协”的重大行动中,为中华人民共和国的成立“秘密助推”。特别是在1948年12月掩护李济深先生乘船离港那一次,就是杨奇乔装打扮,从港英特工层层监视的宴会中,“接”走了这位“重要的客人”。

文教劳绩传为佳话

杨奇先生接受过的全日制教育,连小学都没有毕业,但终其一生,他对文教事业、对弘扬中华传统文化都怀着无比的热切之情。

上世纪70年代中叶之后,广东能成功在全国牵头《辞源》的修订出版,能率先向刘海粟、李苦禅、关良、钱君匋等“初获解放”的艺术大师抛出“创作橄榄枝”……无不折射出杨奇复出工作后,在广东人民出版社社长、广东出版事业管理局局长等任上的胆识。刘海粟先生曾说:“‘文革’后我接到的第一次邀请,便是杨奇从广东发出的……”

1976年12月下旬,杨奇接到中国社会科学院副院长、著名经济学家于光远从北京发来的电报,说他主持撰写了一本新书,对“四人帮”批判“唯生产力论”的谬论进行批判,问广东敢不敢出?杨奇略一思忖,不仅应承出书,还答应由他自己“兼做责任编辑,省掉几个编审环节,保证一个月印好”。在杨奇的周密部署下,这本最后定名为《批判“四人帮”对“唯生产力论”的批判》的新书,以28天的创纪录出版速度问世。当第一批书航运到北京时,正值中共中央召开各省委、市委书记工作会议,该书立即引起大家的重视,被认为是第一本从经济方面批判“四人帮”的理论著作,为后来一系列思想理论问题的拨乱反正拉开了序幕。

1983年至1987年间,一个前所未有的中国画展览——“赵少昂、黎雄才、关山月、杨善深合作画展”,先后在中国香港、广州、北京等地以及新加坡、美国等国举行。分居粤港两地的岭南画派四位杰出人物,等闲难以相见,但此次展出的作品却每幅都由四人先后落墨、珠联璧合,海内外共称佳话,也为中华文化创造了艺术瑰宝。

赵少昂、杨善深住在香港,长时间没有回过内地;黎雄才、关山月则住在广州,也很少有机会去香港……如何能够这样大规模合作呢?原来,这130幅合作画的背后,杨奇是重要推手。1980年,第三度在港工作的他,向这几位书画界的老友提出了这个“破天荒”的合作倡议。商定之后,接下来近三年时间里,赵、黎、关、杨四人坚持不懈地合作,不论是谁先写、谁后画,每幅作品都能体现出完美统一的意境;而杨奇则利用每两个月由港返穗出席广东省人大常委会会议的机会,兢兢业业地充当“美术邮差”,一诺千金。

直到1982年,四位大家的130幅合作画终于完成,尽显岭南画派的艺术风貌和大师之间纯真不拘的情谊;旁人赞杨奇“首功一件”,他连忙谦和地笑说:“合作130幅画,可以说得上是一项‘伟大工程’,而我从旁传送,则是‘小事一桩’。”

无私有容广交朋友

杨奇一生与“东方之珠”结下不解之缘。1978年7月,当他第三次赴港工作时,重新回到了自己在30多年前参与筹建的新华社香港分社。此后14年间,他在这个中共中央驻港代表机构中,历任副秘书长兼宣传部长、秘书长,后来又担任香港《大公报》社长,见证了香港在回归祖国前的众多历史时刻。

杨奇与香港传媒界人士相处甚洽,尽管观点不尽相同,但人们敬重他为人坦荡、无私有容,不同年龄的人对他有不同的昵称:杨公、奇叔、杨伯伯……每当北京有重大决策时,杨奇便分别约见新闻出版界的朋友饮茶“吹风”,争取友报在舆论宣传上协助,使北京的声音不仅为左派人士听到,还能够传至资产阶级、中产阶级、台湾政界人士,乃至宗教人士中去。

最为“经典”的一次,是在1982年7月,时任全国人大常委会副委员长的廖承志写了一封公开信给台湾当局领导人蒋经国,从少时情谊与家国情怀谈开去,促请国共两党再次合作。杨奇接到指示,要设法将此信由可以进入台湾的报纸刊发。当时,《星岛日报》《华侨日报》是能够进入台湾的四份香港报纸中的两份。杨奇遂在利园酒店的下午茶时,敦请两位老友——《星岛日报》总编辑周鼎、《华侨日报》总主笔李志文设法,他们都应承下来。

翌日清晨,两报出街时果然都刊登了廖公的信。《华侨日报》是放在第三版左上角刊登;《星岛日报》则放在头版头条位置,并且处理得十分巧妙,把台湾国民党政府“行政院长”孙运璿的谈话,与廖承志致蒋经国的信合在一起,大标题是《国共昨互促统一 双方仍各言其志》。等到台湾“情治部门”当天下午发觉时,大部分送入岛内的当天报纸已经追不回了。宝岛民众听到了中国共产党对台政策的这一声春雷,海峡两岸数十年的隔绝状态自此开始一步步被打破。

杨奇与香港著名文化人、《明报》创始人查良镛(金庸)之间的交往,也颇有意味。上世纪五十年代,杨奇在创办《羊城晚报》之时,曾受查良镛在报上连载《书剑恩仇录》的启发,增设报纸的连载专栏;而查良镛1959年创办《明报》后,天天看内地出版的报纸,也留意到了面貌独具的《羊城晚报》。但两人坦诚深交是1978年杨奇再度回到香港工作后,他们经常相互拜访,交换对办报、时局和爱国统一大业的看法。

在与杨奇的交往中,查良镛逐渐认知到神州大地对极左路线流毒的清除,改变了自“文革”以来形成的与左派报纸相对立的态势。特别是在1981年,由杨奇代表新华分社正式邀请查良镛及其家人回内地访问、并在北京见到国家领导人邓小平。之后,查良镛愈加以家国大义为系,在办报及社会事务中与中共进一步求同存异。

1981年10月16日,査先生致函《羊城晚报》海外版编辑室首肯连载他的武侠小说《碧血剑》时,专意写道:“贵报前总编辑杨奇先生,是我知交好友……”

甘于平实毫不居功

从1940年9月14日,杨奇的处女作、一篇关于游击队员之死的新闻特写发表于香港《星岛日报》,直至年逾九旬,他从未放下过手中的笔。在港工作后期,杨奇主编了80万字的学术专著《香港概论》,这套“五年磨一剑”的大书,被认为是香港学的奠基之作,由香港三联书店先后再版了六次,创同类书籍销数的最高纪录。

进入21世纪,杨奇虽早已离休回到羊城,但学术著作《香港智力阶级:一个前途无限的新兴阶级》、自选集《粤港飞鸿踏雪泥——杨奇办报文选》《泥上偶然留指爪——杨奇报刊作品选》和他根据所见所闻而写成的《惊天壮举——虎穴抢救文化精英、秘密护送民主名流》等书陆续出版,无不显示出这位文化老人的高度历史责任感和惊人创作力。

每逢重要的纪念节点或故友远去,杨奇先生也会认真撰写文章或接受访谈,奉上关键性的回忆实录。他给电影《建国大业》剧组写过信,为从香港北上参与召开新政协的民主人士名单勘误;他92岁时亲任《东江纵队图文集》编委会主任,对八易其稿的图文详加审校,提出新的学术建言;关于于光远、查良镛、曾彦修、李超等老友,他都有“大块文章”见报,为研究者供给珍贵史料……平实地提及事件原委及他人的慷慨作为,而对自己不着一字虚饰,是奇公的一贯作风。

许多人建议这位“宝藏老人”出版自传,杨奇先生每每坚辞,只说自己在珠江边长大,深知个人渺小如沙砾……但社会没有忘记这位终生勤勉勇毅的长者。2005年6月,在香港各界纪念抗日战争胜利60周年大会上,杨奇获颁纪念奖章;2007年,在中央驻香港联络办公室成立60周年的表彰大会上,他获“特别荣誉纪念证章”;同年,他获评入选羊城晚报、广东省文联、省作协联合主办,广大读者与学者投票产生的“当代岭南文化名人五十家”;2012年4月,广东省颁发首届新闻终身荣誉奖,杨奇先生是其中最年长的获奖者。此外,他还是“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章、“光荣在党50年”纪念章的获得者。

在杨奇先生身上,传奇的一生与毫不居功、甘于平实的风范相映生辉,共产党员的勇毅坚贞与报人的敏锐担当互为表里。他的业绩与阅历,足可成为粤港新闻史乃至华南革命史的生动篇章,传扬后世。