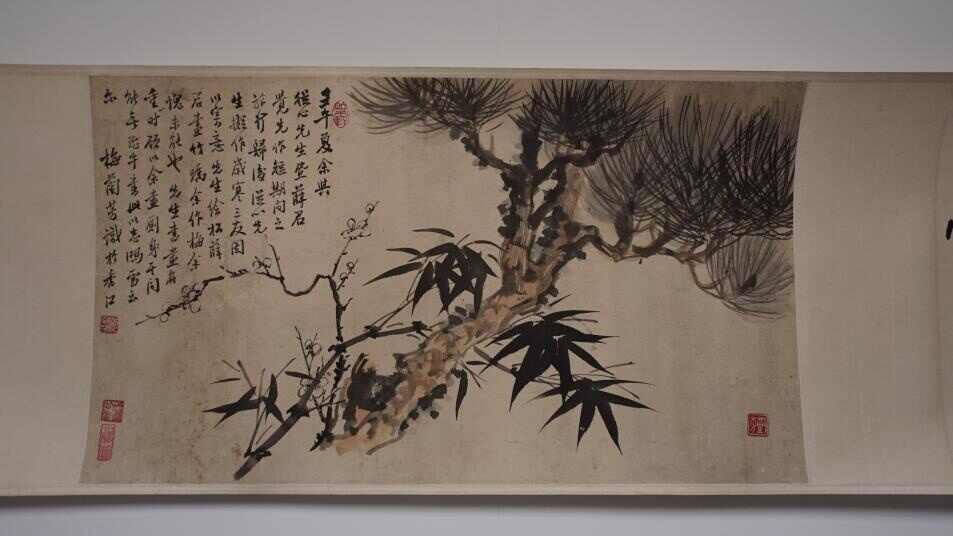

《岁寒三友图》这幅珍贵的画卷现陈列于粤剧艺术博物馆。该卷创作于1942年夏天。1941年,太平洋战争爆发,香港沦陷,京剧大师梅兰芳、粤剧大师薛觉先、岭南画家邓芬等文艺人士困居香港,受到日方的严密监视。1942年夏天,三人被迫参加广州观光团,看到汪伪政权统治下的广州城,日寇猖獗,山河破碎,倍感痛心与苦闷,回到香港后,三人在薛觉先的住所“觉庐”合作此卷,邓芬绘松、薛觉先画竹、梅兰芳作梅并题字。画卷画心长53厘米,宽31厘米,画面上的松枝条虬劲,竹生机勃勃,梅淡泊高雅,左上方有梅兰芳作题:“壬午夏,余与从心先生暨薛君觉先作短期间之旅行。归后,从心先生拟作《岁寒三友图》以寄意。先生绘松,薛君画竹,嘱余作梅。余愧未能也。先生书画名重一时,愿以余画厕身其间,能无恧乎。书此以志鸿雪云尔,梅兰芳识于香江。”钤印“缀玉轩”“梅兰芳”“肖梅心赏”“邓芬”。

《岁寒三友图》(来源:粤剧艺术博物馆)

画卷借助“岁寒三友”的意象,以松、竹、梅不畏严寒的品格同抒民族气节,互勉傲视艰危,凝结了梅兰芳、薛觉先、邓芬三人在困境中自强不息的精神风骨和民族气节,堪称中国戏剧史上富有标记性意义的艺术珍品。

薛觉先,原名作梅,字平恺,顺德县人,1904年生于香港,18岁开始学习粤剧,他戏路宽广,擅演小生,兼工多行,素有“万能老倌”之称,他的唱腔柔美刚劲,吞吐自如,跌宕清新,代表作有《三伯爵》《白金龙》《姑缘嫂劫》《胡不归》等。在薛觉先的艺术生涯中,他尊重传统,博采众长,主张“合南北剧为一家,综中西剧为全体”,吸收京、昆等剧种及电影的长处,改进粤剧的表演方法,开创了“薛派”艺术。

薛觉先小生扮相(来源:粤剧艺术博物馆)

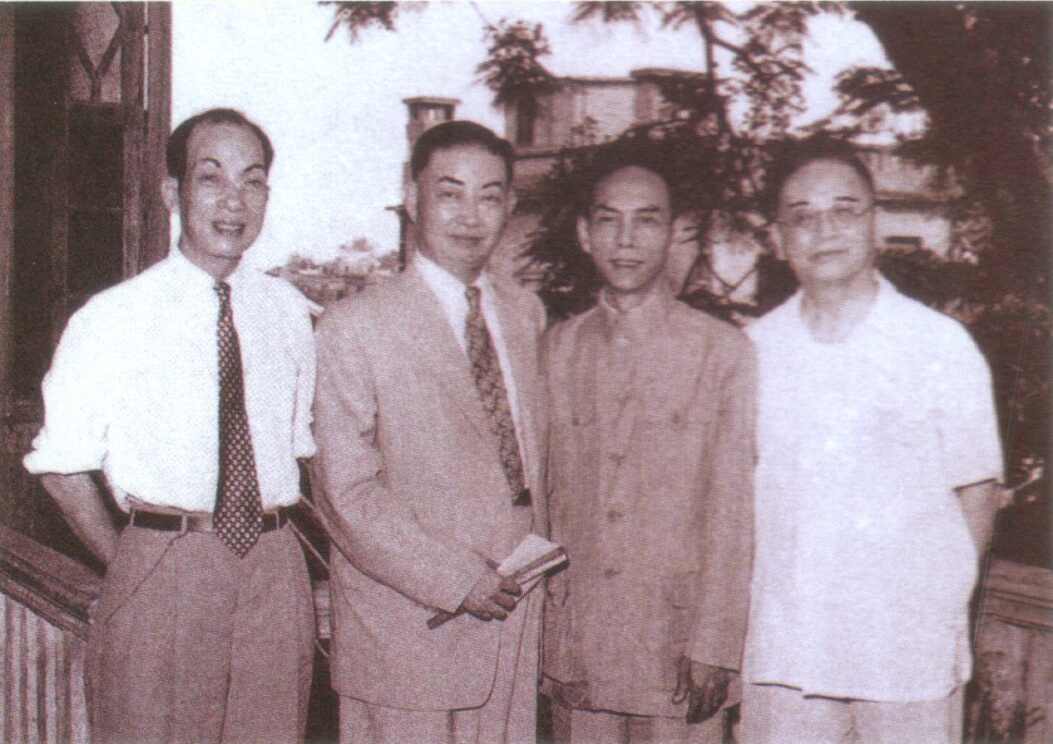

薛觉先与梅兰芳颇具渊源,二人在各自的剧种领域均为泰斗级人物,素有“北梅南薛”的美誉。梅兰芳年长薛觉先10岁,20世纪20年代,梅兰芳南下香港、广州演出时,二人经引荐相识,后结下了深厚的友谊,梅兰芳对粤剧表演提出了很多宝贵的意见,薛觉先虚心采纳学习。抗战爆发后,薛、梅二位名伶满怀爱国热情,薛觉先多次公开发表爱国救亡的文字与言论,并通过演出爱国抗敌剧目、参加抗战筹款义演等方式,警醒观众勿忘国耻,激发民族精神。梅兰芳的爱国情怀举国皆知,在上海期间组织编演了抗战剧目《抗金兵》,在日本侵略者的威逼利诱下,他“蓄须明志”,坚决不肯为其粉饰太平。抗战期间,梅兰芳携家眷寓居香港,离薛觉先的住所“觉庐”不远,二人常与其他挚友一起讨论戏曲、历史、文学等,彼此相助,亲如一家。诞生在这一时期的《岁寒三友图》成为二人风骨和友谊的见证,为后人留下了宝贵的艺术和精神财富。

1954年,广州粤剧工作团赴上海演出,薛觉先(左一)、梅兰芳(左二)与白驹荣(右二)、欧阳予倩(右一)合影(来源:粤剧艺术博物馆)

(作者单位:粤剧艺术博物馆)

be6217ac-2ed7-425e-891c-57f8e6954621.jpg)

dadda7b1-4084-4e01-bdb8-4500ca0c9771.png)

d706895c-ea43-4b90-8d6f-607c7cebcb26.jpg)

802e3794-71e3-4c9a-9882-e18e1439806c.jpg)

e5791400-078d-4716-82ad-448f19b55d91.jpg)

75ea5ca5-a4a0-4d63-bcac-84983ae9594c.png)

ec6a0574-4063-443d-9fea-5dfc1ab6c241.png)

439880bf-132f-4843-af29-2baeaab05e79.jpg)

e7127673-7cde-46d5-80c5-ced408c4eebb.jpg)

29961402-77fd-4bb4-8e4d-8e24089ee744.jpg)

a21cc275-31e7-48ec-9a63-c391b905a76a.jpg)

f3893422-1dd7-4697-ba8f-432a869200d9.jpg)

47642d10-714a-4df2-accc-b800af9cf1c5.jpg)

1693bdb3-7348-4061-9d17-2d794981b0ef.jpg)

d2d8b534-9f90-4bf4-9b3f-3c5175aeb47b.jpg)